着物姿をより一層魅力的に彩る帯留めは、小さなアイテムながらもその存在感は絶大です。しかし、帯留め使い方や帯留め種類、そしてご自身の着物スタイルに合わせた帯留めコーデの方法について、どのように選べば良いか迷ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、中には世界に一つだけの帯留め手作りに挑戦してみたいという方もいるかもしれません。この記事では、帯留め季節に合わせた楽しみ方や、失敗しない帯留め選び方のポイント、さらには人気の帯留め通販サイトの活用法まで、幅広くご紹介いたします。三分紐帯留めの基本から、奥深い帯留め歴史、そして浴衣帯留めの取り入れ方まで、帯留めに関するあらゆる疑問を解決し、あなたの着物ライフをさらに豊かにする情報をお届けします。読み終わる頃には、きっとあなたも帯留めの魅力に夢中になっていることでしょう。

- 帯留めの基本的な知識と多様な種類を理解できるでしょう

- 季節やTPOに合わせた帯留めの選び方と着物コーディネート術が身につきます

- 帯留めの正しい使い方やお手入れ、長期保管のコツが分かります

- 現代における帯留めの魅力やトレンド、DIYの楽しみ方が見つかるはずです

帯留めとは?知っておきたい基本と種類

- 帯留めの定義と歴史を知る

- 多彩な帯留め種類と素材

- 三分紐帯留めの基礎知識

- 帯留めを季節に合わせて選ぶ

- 着物と帯に合う帯留め選び方

帯留めの定義と歴史を知る

帯留めとは、着物を着用する際に帯を固定する帯締めの中央部分に取り付ける、装飾的なアイテムのことです。帯締めが実用的な役割を担う一方で、帯留めは着物全体のコーディネートに華やかさや季節感、個性を添えることを主な目的としています。これが帯留めの大きな特徴の一つであり、着物姿に深みと表情を加える重要な存在です。

一般的に、帯留めは三分紐や四分紐と呼ばれる、一般的な帯締めよりも細い紐に通して使用します。帯の中央に位置するため、着物姿の顔とも言える重要なポイントとなり、視線が集まりやすい場所と言えるでしょう。その小さな面積の中に、着用者の美意識やメッセージが凝縮されています。

帯留めが歩んだ歴史的背景

帯留めの歴史は、江戸時代後期から明治時代にかけて大きく発展しました。それ以前の帯は幅が狭く、結び方もシンプルなものが多かったため、帯締めや帯留めのような装飾品はほとんど見られませんでした。帯の結び方も現在のようなお太鼓結びなどが普及する前は、より簡素なものが主流だったため、帯周りの装飾は限られていたのです。

江戸時代後期に入ると、帯の幅が広がり、結び方が複雑になるにつれて、帯がほどけないように固定するための帯締めが普及し始めました。当初は実用的な意味合いが強かった帯締めですが、やがてその結び目に装飾的な要素が求められるようになります。これが帯留めの原型であり、歌舞伎役者や花魁といった流行の先端をゆく人々が、競って凝った装飾品を身につけたことが、帯留め文化の発展を加速させたと伝えられています。この頃は、主に根付や緒締めを流用したり、彫金細工や七宝、蒔絵などを施した精緻な工芸品が作られ始めました。これらの装飾品は、個人の富や趣味をさりげなく、しかし確実に表現する手段として珍重されたのです。

明治時代には、開国と文明開化の波が押し寄せ、日本の社会は大きな変革期を迎えます。洋装化が進む一方で、着物もまた、洋装のデザインや技術を取り入れながら独自の進化を遂げました。帯留めもその例外ではなく、海外から輸入された宝石やガラス、金属加工の技術が用いられるようになり、より豪華で多様なデザインのものが生み出されたのです。アール・ヌーヴォーやアール・デコといったヨーロッパの芸術様式の影響を受けた帯留めも登場し、芸術品としての価値も高まりました。この時代には、女性たちの間で帯留めコレクションが流行し、身分や財力を示すステータスシンボルとしての側面も持ちました。特に明治後期から大正期にかけては、現代にも通じる帯留めのデザインや多様な素材が確立され、着物のおしゃれには欠かせないアイテムとしてその地位を不動のものにしたのです。

大正・昭和初期は、大正ロマンと呼ばれる文化が花開いた時代です。着物のファッション性がさらに高まり、帯留めもより自由で大胆なデザインが増えました。現代に通じる様々な素材やモチーフが定着し、普段使いからハレの日の装いまで、幅広いシーンで活用されるようになります。しかしながら、第二次世界大戦とその後の混乱期には、贅沢品とされた帯留めの生産は一時的に停滞してしまいます。戦時中は物資統制の対象となり、帯留めは影を潜めることになったのです。

戦後、高度経済成長期を経て、着物文化は再び活気を取り戻しました。帯留めも、伝統的な技法を守りつつ、現代のファッションやライフスタイルに合わせた新しいデザインや素材が登場するようになります。アンティーク帯留めが再評価され、ハンドメイド作家による個性的な作品も人気を集めるなど、その魅力は時代を超えて受け継がれ、進化し続けているのです。現代では、単なる装飾品を超え、自己表現の手段として、また日本の文化を伝えるアイテムとして、その価値が見直されています。

帯留めは、小さなアイテムですが、日本の歴史や文化、そしてその時代の流行を映し出す鏡のような存在だと思いませんか?歴史を知ると、一つ一つの帯留めが持つ物語に、さらに魅力を感じますね。

帯締めや他の小物との違い

前述の通り、帯留めは帯締めとセットで使うことで初めてその役割を果たします。帯締めは、帯の形を整え、固定するための紐であり、通常、幅が1.5cmから2cm程度の丸組、平組、角組など様々な種類があります。これらの帯締めは、帯をしっかりと締めるという機能が第一にあり、同時に色や結び方で装飾的な役割も果たします。これに対し、帯留めは主に細い三分紐(約0.9cm)や四分紐(約1.2cm)に通して使用する点が異なります。これは、帯留めの金具のサイズに合わせたものであり、太い帯締めでは金具に通らないためです。

また、帯周りには帯揚げという小物もあります。帯揚げは、帯枕を包み込み、帯の上部に沿わせて結ぶ布のことです。帯揚げもまた、色や柄でコーディネートの印象を変える重要な役割を持ちますが、帯留めとは異なり、主に帯の上部から少しだけ見せる、いわば「ちら見せ」の美学を追求するアイテムです。帯揚げの色や素材によって、帯のふっくらとしたラインを美しく見せたり、季節感を演出したりします。

帯留めは、帯の中心で堂々と存在感を放ち、着物姿の「顔」として直接的なメッセージを発信します。帯揚げが全体の色調を繋ぎ、帯締めが帯を締め上げる実用性と装飾性を兼ね備える中で、帯留めは純粋な装飾品として、着る人の個性や美意識を凝縮して表現する、唯一無二の存在と言えるでしょう。それぞれの小物が持つ役割を理解することで、より洗練された着物コーディネートが可能になります。

多彩な帯留め種類と素材

筆者お気に入り帯留めやっぱドクロ多め

帯留めは、その素材とデザインの多様性において、まさに無限の広がりを見せています。ここでは、主な素材別、形状・デザイン別に分類し、それぞれの特徴と魅力を詳しく見ていきましょう。これらの知識は、帯留め選びの際の重要な指針となるでしょう。

素材から見る帯留めの魅力

帯留めには、非常に多種多様な素材が用いられています。素材によって着物姿に与える印象が大きく変わるため、選び方の重要なポイントとなります。素材が持つ光沢、質感、色合い、そして重厚感や軽やかさが、コーディネート全体の雰囲気を決定づけるからです。

貴金属(金、銀、プラチナなど)

貴金属製の帯留めは、その輝きと希少性から、フォーマルな場面や特別な装いにふさわしい品格を与えます。時代を超えて愛される素材です。

- 金 (K18, K14, ホワイトゴールドなど): 帯留めの中でも最も格式高く、華やかな素材の一つです。光沢が美しく、変色しにくい特性を持ちます。繊細な彫金細工が施されたものや、他の宝石と組み合わされたものは、フォーマルな場にも相応しい高級感を演出します。純度が高いほど柔らかく、繊細な加工が可能です。ホワイトゴールドは、プラチナに似た落ち着いた輝きを持ち、上品な印象を与えますが、ロジウムメッキが施されていることが多いため、経年で色が薄くなることもあります。

- 銀 (純銀, SV925): 銀は、金に比べて手頃でありながら、独特のシックな輝きを持つ素材です。特に燻し銀は、アンティークな雰囲気や和の趣を深めます。繊細な細工が施しやすく、様々なデザインが楽しめます。ただし、空気中の硫黄成分と反応して変色(硫化)しやすい性質があるため、こまめなお手入れが必要です。専用のクロスで拭いたり、密閉保管したりすることで輝きを保つことができます。

- プラチナ: 白く上品な輝きが特徴で、変色しにくく耐久性に優れています。金よりも希少性が高く、高価な素材ですが、その落ち着いた光沢は、格式高い席での装いに品格を添えます。ダイヤモンドなどの宝石との相性も抜群で、凛とした美しさを演出します。アレルギー反応を起こしにくい素材としても知られています。

宝石(真珠、翡翠、珊瑚、琥珀、オパールなど)

宝石を用いた帯留めは、その素材が持つ天然の美しさと輝きで、着物姿に一層の華やかさと格式を与えます。それぞれの宝石には、特有の色や光沢、意味合いがあり、着る人の個性を引き立てます。

- 真珠: フォーマルな席に最も相応しい宝石の一つです。アコヤ真珠、南洋真珠、淡水真珠などがあり、それぞれに色や形、テリ(光沢)が異なります。上品な光沢は、着物姿に奥ゆかしさと品格を添えるでしょう。特に結婚式や入学式、卒業式などのお祝いの席で重宝されます。月の雫とも呼ばれ、日本人女性の肌に美しく馴染みます。酸や熱、汗に弱いため、着用後のお手入れが重要です。

- 翡翠: 東洋において古くから珍重されてきた宝石です。「玉」とも呼ばれ、高貴さや長寿を象徴します。緑色が最も有名ですが、白、ラベンダー、黄、赤など様々な色があります。とろりとした独特の質感と深みのある輝きが、着物と見事に調和し、奥ゆかしい美しさを醸し出します。硬度が高く傷つきにくいですが、強い衝撃には注意が必要です。

- 珊瑚: 海の宝石として知られ、赤、桃色、白などの色があります。特に深紅の「血赤珊瑚」は高価で、魔除けや長寿のお守りとしても珍重されてきました。華やかでありながらも温かみのある色が、着物姿に優雅さを添えます。デリケートな素材のため、酸や熱、化粧品などには特に注意し、着用後には柔らかい布で優しく拭くなど、取り扱いには細心の注意が必要です。

- 琥珀: 数千万年前の樹液が化石化したもので、温かみのある黄金色の輝きが特徴です。中に太古の昆虫や植物が閉じ込められたものは、特に希少価値が高いとされます。軽くて肌触りが良く、カジュアルな着物にも合わせやすい素材です。摩擦で静電気を帯びやすく、埃を寄せ付けやすい性質があります。

- オパール: 「蛋白石」とも呼ばれ、虹のような独特の遊色効果(光の当たり方で様々な色に変化して見える現象)が魅力です。見る角度によって表情を変えるため、着物姿に神秘的な輝きと奥行きを与えます。特にブラックオパールは希少価値が高いです。水分を多く含むため、乾燥や急激な温度変化には注意が必要で、「水分を吸わせる」といった民間療法はオパールを傷める原因となるため厳禁です。

他にもルビー、サファイア、エメラルド、ダイヤモンド、アメジスト、ガーネット、トルマリンなど、様々な宝石が帯留めに用いられます。それぞれの宝石が持つ色や意味合い、輝きを考慮して選ぶことで、コーディネートの幅が大きく広がります。誕生石を帯留めに取り入れるのも、特別な意味を持たせる素敵な方法です。

伝統工芸品(七宝、蒔絵、螺鈿、陶磁器、ガラス、木彫り、象牙、鼈甲など)

日本の豊かな伝統技術が息づく工芸品は、帯留めとして唯一無二の美しさを放ちます。職人の繊細な手仕事と、長い歴史の中で培われた美意識が凝縮された逸品は、着物姿に格別な趣と深みをもたらします。

- 七宝: 金属素地にガラス質の釉薬を焼き付けて作られる工芸品です。色の鮮やかさ、透明感、そして金属の輝きが融合した独特の美しさが特徴です。有線七宝、無線七宝、省胎七宝など多様な技法があり、繊細な模様や絵柄が表現されます。ガラス質のため衝撃には弱く、取り扱いには注意が必要です。

- 蒔絵・螺鈿: 漆器の加飾技法です。蒔絵は、漆で文様を描き、乾かないうちに金粉や銀粉などを蒔きつけることで、光沢と立体感のある絵柄を表現します。螺鈿は、貝殻を薄く加工し、漆地に貼り付けて光沢を出す技法で、夜光貝やアワビの輝きが幻想的な美しさを醸し出すでしょう。日本の美意識が凝縮された、雅で繊細な表現が魅力です。漆器は水濡れや乾燥、直射日光に弱いため、丁寧な保管が求められます。

- 陶磁器: 有田焼、京焼、九谷焼、清水焼など、日本各地の伝統的な焼き物が帯留めとしても作られています。磁器ならではの硬質な質感や、絵付けによる多様な表現が特徴です。素朴な風合いから、豪華絢爛な絵付けまで、幅広いデザインが楽しめます。釉薬の輝きが着物姿に品格を与え、季節の花などを描いたものは季節感を演出するのにぴったりです。衝撃には弱いため、落下には注意が必要です。

- ガラス: 薩摩切子や江戸切子のような伝統的なものから、現代的な吹きガラス、バーナーワーク、フュージングなどの技法を用いたものまで多岐にわたります。透明感、光の反射、色の鮮やかさが魅力で、特に夏には涼しげな印象を与えます。光を透過する特性から、奥行きのある表現が可能で、ポップなデザインから繊細な造形まで幅広い表現が可能です。破損しやすいため、取り扱いには十分な注意が必要です。

- 木彫り: 柘植、黒檀、白檀など、様々な木材が使われます。木材ならではの温かみと、職人の手による精巧な彫刻が特徴です。根付から派生したような、動物や植物、縁起物などのモチーフが多く見られます。時間の経過とともに木の風合いが変化していく「経年変化」も魅力の一つです。乾燥や湿気、直射日光は木材のひび割れや変色の原因となるため、適切な管理が必要です。

- 象牙・鼈甲: かつては高級な帯留めの素材として重宝されました。象牙は乳白色の光沢と緻密な彫刻に適した素材であり、鼈甲はタイマイの甲羅を加工したもので、独特の飴色の光沢と透明感が特徴です。しかし、現在はワシントン条約などの国際的な規制により、新たな製造や取引が厳しく制限されています。現存するアンティーク品は非常に貴重なものと言えるでしょう。これらは、その希少性から骨董品としての価値も高く、特に丁寧な保管と取り扱いが求められます。

現代的な素材(レジン、アクリル、プラスチック、布、フェルトなど)

現代の技術とクリエイティビティが生み出す新しい素材も、帯留めの世界を豊かにしています。これらの素材は、多様なデザインと手軽さから、幅広い層に支持されています。

- レジン: 透明感があり、中に様々な素材(花、ビーズ、ラメなど)を封入できるため、非常に多様なデザインが可能です。軽量で比較的安価に手に入れられることから、ハンドメイド作家に人気があります。ポップで現代的な印象を与え、季節ごとのデザインや、遊び心のあるモチーフが豊富です。紫外線による変色や劣化に注意し、直射日光の当たらない場所で保管することが推奨されます。

- アクリル・プラスチック: 軽くて丈夫、そして多彩な色や形に加工できるのが特徴です。幾何学模様やキャラクターモチーフなど、遊び心のあるデザインが多く、カジュアルな着物や浴衣にぴったりです。水に強く、お手入れも比較的簡単ですが、表面に傷がつきやすい点には注意が必要です。

- 布・フェルト: 柔らかく、温かみのある素材です。ちりめん細工や刺繍、つまみ細工など、布の特性を生かした帯留めは、優しい印象を与え、季節感を表現するのにも適しています。特に冬には、温かみのある素材感が季節感を高めます。水濡れはシミや型崩れの原因となるため避け、埃が付いた場合は優しくブラッシングする程度のお手入れが適しています。

これだけの素材があるとは驚きですね!それぞれの素材が持つ個性や特性を知ることで、帯留め選びがさらに楽しくなりそうです。私もお気に入りの素材を見つけてみたいと思います。

デザインから見る帯留めの魅力

帯留めのデザインもまた、着物姿の印象を大きく左右する重要な要素です。モチーフ一つで、着る人の個性やセンス、その日の気分まで表現することができます。

古典的なモチーフ

日本の伝統的な美意識に基づいたモチーフは、帯留めの定番であり、着物との相性が抜群です。時を超えて愛される美しさがあります。

- 花鳥風月: 桜、梅、菊、藤、椿、牡丹、蓮などの花々や、蝶、鳥(鶴、燕、千鳥など)、月、波、雪などの自然をモチーフにしたデザインは、季節感を豊かに表現し、着物姿に優雅さを添えます。例えば、春には桜、秋には紅葉や菊といったように、季節を先取りする粋な選び方も楽しめます。

- 縁起物: 七福神、宝尽くし、松竹梅、鶴亀、瓢箪、だるま、招き猫など、幸運や長寿、繁栄を願うモチーフは、お祝いの席や贈り物としても喜ばれます。これらのモチーフは、見る人に笑顔をもたらし、会話のきっかけにもなるでしょう。

- 吉祥文様: 麻の葉、青海波、市松、七宝、亀甲など、伝統的な幾何学模様や文様は、モダンな印象を与えつつ、和の趣も感じさせます。これらの文様は、それぞれに意味が込められており、装いに知的な深みを与えます。

現代的なモチーフ

伝統にとらわれず、自由な発想でデザインされた帯留めも人気を集めています。現代のファッション感覚で着物を楽しむ人々に、新たな選択肢を提供しています。

- キャラクター: アニメや漫画のキャラクター、動物キャラクターなど、ポップで可愛らしいデザインは、カジュアルな着物や浴衣で個性を表現したい時に最適です。特に若い世代や、遊び心を大切にする方に人気があります。

- 抽象デザイン・幾何学模様: シンプルでモダンなデザインは、洋服感覚で着物を楽しむ方にも人気があります。色使いや素材の組み合わせで、様々な表情を見せるでしょう。ミニマリストなデザインは、洗練された都会的な印象を与えます。

- 食品モチーフ: スイーツ、フルーツ、パンなど、思わず二度見してしまうようなユニークなモチーフも、遊び心のある着物スタイルにぴったりです。季節のフルーツや、好きな食べ物をモチーフにした帯留めは、個性を強くアピールできます。

- 動物モチーフ: リアルな描写からデフォルメされたものまで、猫、犬、うさぎ、金魚、フクロウなど、様々な動物が帯留めのデザインになっています。動物好きにはたまらないアイテムで、見る人の心を和ませます。

アンティーク帯留め

明治から昭和初期にかけて作られた帯留めは、その精緻な細工、歴史の重み、そして現代にはない独特の美しさで、多くの着物愛好家を魅了しています。象牙、鼈甲、珊瑚、翡翠などの希少な素材を用いたものや、アール・ヌーヴォー、アール・デコの影響を受けたデザインは、現代の帯留めとは一線を画す存在感を放ちます。これらは単なる装飾品ではなく、美術品としての価値も高く、着物姿に唯一無二の風格と物語性を加えます。ただし、古いものであるため、状態の確認や修復の必要性を考慮する必要があります。購入時には信頼できる専門店を選び、詳細な説明を求めることが重要です。

三分紐帯留めの基礎知識

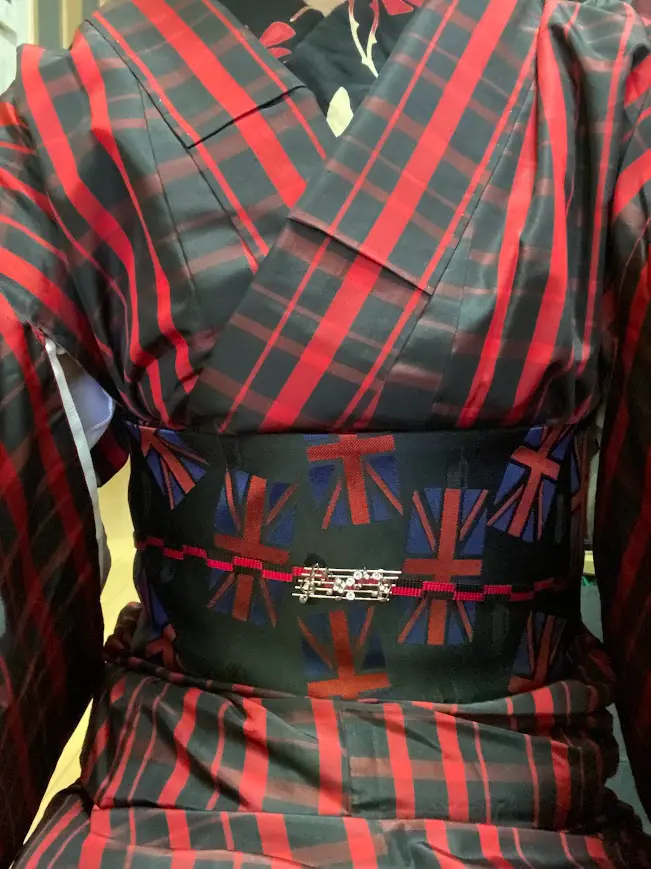

これは大体の人はブローチを帯留めにしてますが、筆者は缶バッジを帯留めにしてます

帯留めは、その裏側にある金具に帯締めを通すことで使用します。この金具のサイズに合わせて、細い帯締めが選ばれることがほとんどです。ここでは、帯留め金具と帯締めの関係について詳しく見ていきましょう。正しく理解することで、スムーズに帯留めを着用し、その美しさを最大限に引き出すことができます。

帯留めを支える留め具の役割

帯留めの裏側には、帯締めを通すための金具(帯留め金具、裏金具)が付いています。この金具の形状やサイズによって、合わせる帯締めが変わってきます。金具は帯留め本体を支え、帯締めに固定するという重要な役割を担っています。

主な留め具の種類は以下の通りです。

| 留め具の種類 | 特徴 | 対応する帯締め |

|---|---|---|

| 三分紐用 | 一般的に最も多く見られるタイプです。金具の幅が約1cm前後で、幅約0.9cmの三分紐がぴったりと通るように設計されています。多くの帯留めがこのタイプに対応しています。 | 三分紐(約0.9cm幅) |

| 四分紐用 | 金具の幅が約1.3cm前後で、幅約1.2cmの四分紐に対応する、やや大きめの金具です。存在感のある帯留めや、帯締めを少し太く見せたい場合に選ばれることがあります。三分紐よりも太い分、安定感が増す場合もあります。 | 四分紐(約1.2cm幅) |

| その他(特殊なもの) | ごく稀に、それ以外の幅の紐に対応するものや、ブローチ金具を帯留め金具に変換するパーツを取り付けて使用するものなどもあります。アンティーク品には、現代の三分紐・四分紐の規格とは異なるサイズの金具が付いていることもあるため、注意が必要です。 | 対応する紐または変換パーツ使用 |

金具の形状も様々で、一本の棒状になっているものや、二本の管状になっているものなどがあります。一本の棒状のものは帯締めの片方を上から通し、棒の下をくぐらせて下から出すのが一般的です。二本の管状のものは、それぞれに帯締めを通すことでより安定感を増す工夫がされています。いずれも、帯締めをスムーズに通せるよう、裏側が工夫されています。帯留めを選ぶ際には、ご自身が使用したい帯締め(三分紐か四分紐か)の幅に合う金具の帯留めを選ぶことが非常に重要です。

三分紐と四分紐の違いと選び方

前述の通り、三分紐は約9mm幅、四分紐は約12mm幅の帯締めです。どちらも一般的な帯締めよりも細く、主に帯留めを通すために使用される特徴があります。多くの帯留めは三分紐用に作られていますが、やや大きめの帯留めには四分紐が合う場合もあるでしょう。四分紐は三分紐よりも少し存在感があるため、帯留め本体の大きさに合わせて選ぶと良いでしょう。例えば、大ぶりな帯留めには四分紐、繊細な帯留めには三分紐というように使い分けることで、全体のバランスが良くなります。

帯留めの金具サイズを確認せずに購入してしまうと、手持ちの帯締めが通らなかったり、逆に緩すぎて帯留めが安定しなかったりする可能性があります。帯締めが金具に対して細すぎると、帯留めが上下に動きやすくなり、着用中に位置がずれてしまうこともあります。そのため、購入前には必ず帯留めの金具のサイズ、そしてご自身の帯締めがどちらのタイプかを確認することが大切です。可能であれば、帯締めも一緒に購入するか、事前に試着することをおすすめします。

ポイント:帯留め金具と帯締めの幅は購入前に必ず確認しましょう!

オンラインで購入する際は、商品詳細ページの記載をよく読み、実店舗では店員さんに相談してみるのがおすすめです。特にアンティーク品や海外製品は、日本の規格と異なる場合があるので、より一層の注意が必要です。

帯留めを季節に合わせて選ぶ

季節感を表現することは、着物のおしゃれの醍醐味の一つです。帯留めも、その重要な役割を担うアイテムと言えるでしょう。季節に合わせたモチーフや素材、色を選ぶことで、着物姿により深い趣と洗練された印象を与えることができます。日本の豊かな四季の移ろいを、帯留めで繊細に表現することは、着物文化の粋な楽しみ方の一つです。

四季を彩る帯留めの選び方

具体的な季節ごとの選び方について、ご紹介いたします。それぞれの季節が持つ特徴を帯留めで表現することで、着物姿はより一層引き立ちます。

春(3月~5月)

生命の息吹や芽吹きを感じさせるモチーフが人気を集めます。桜、梅、藤、蝶、若葉、鶯、桃、菜の花など、春らしい明るく優しい印象のデザインがおすすめです。桜は入学式や卒業式、お花見など、様々な春のイベントに寄り添います。素材は、淡い色合いの陶磁器、ガラス、七宝、そして真珠なども上品に映えるでしょう。色使いは、ピンク、若草色、薄紫、水色など、明るく優しい色が春らしい装いを演出します。暖かくなり始める時期には、パステルカラーで軽やかさを出すのがおすすめです。

夏(6月~8月)

涼やかさや清涼感を連想させるモチーフが好まれます。例えば、金魚、朝顔、ホタル、波紋、水、氷、蚊取り線香、風鈴などが挙げられます。これらのモチーフは、視覚的に涼しさを感じさせ、見る人に爽やかな印象を与えます。素材は、透明感のあるガラス、涼しげな貝(螺鈿)、象牙風の樹脂、薄手の七宝などが季節に合います。特にガラスは、光を反射してキラキラと輝き、夏の陽射しによく映えます。水色、白、透明、青、緑など、涼しげな寒色系やクリアな色が中心となり、見た目にも涼しさを感じさせるコーディネートが完成します。浴衣にも非常に相性が良い時期です。

夏の帯留めは、見ているだけで涼しくなれるようなデザインが多いですね。私は特に、ガラスの帯留めに魅力を感じています。光が当たるとキラキラと輝いて、夏の陽射しに映えそうです。

秋(9月~11月)

実りの秋や豊穣を感じさせるモチーフ、そして風情ある秋の情景を表すものが素敵です。紅葉、菊、栗、団栗、柿、兎、月、芒などが代表的でしょう。菊は長寿の象徴として、格式高い席でも用いられます。素材は、蒔絵、螺鈿、陶磁器、木彫り、琥珀など、落ち着いた温かみのある素材が似合います。特に漆器の帯留めは、秋の深まりを感じさせ、上品な雰囲気を演出します。色使いは、赤、橙、茶、紫、深緑など、深みのある色合いやアースカラーが秋の装いにマッチします。ハロウィンなど、洋風のイベントを取り入れたモチーフも近年人気です。

冬(12月~2月)

冬の情景や新春を待ちわびるモチーフが選ばれます。例えば、雪の結晶、椿、水仙、南天、宝尽くし、松、梅(早春の)、雪うさぎなどがあります。椿や水仙は、寒さの中に咲く凛とした美しさを表現します。素材は、貴金属(金、プラチナ)、宝石(真珠、翡翠)、蒔絵、七宝など、重厚感や光沢のある素材が季節感を高めるでしょう。特に宝石は、冬の装りの格を高めます。色使いは、白、金、銀、黒、深紅、濃紺など、シックで重厚感のある色が冬の着物姿を引き締めます。クリスマスのモチーフなども、カジュアルな装いに取り入れると楽しいでしょう。

これらの季節ごとの選び方を参考に、ご自身の着物スタイルに合った帯留めを見つけてみてください。季節の移ろいを帯留めで表現することは、着物の奥深い楽しみ方の一つであり、周囲の人々にも季節の喜びを伝えることができるでしょう。

着物と帯に合う帯留め選び方

帯留めは、着物姿の印象を大きく左右するキーアイテムです。季節だけでなく、TPO、そして着物や帯とのバランスを考慮して選ぶことが、粋で美しいコーディネートの秘訣と言えるでしょう。全体の調和を意識することで、帯留めが着物姿に自然に溶け込み、より洗練された印象を与えます。

着物や帯との色合わせのコツ

帯留めは、着物、帯、帯締め、帯揚げという「五点セット」全体の一部として、バランスを考えて選ぶことが重要です。色合わせの基本的な考え方は以下の通りです。これらの原則を応用することで、無限のコーディネートが生まれます。

- 同系色でまとめる: 着物や帯、帯締め、帯揚げのいずれかと同系色の帯留めを選ぶと、まとまりのある上品な印象になります。例えば、緑系の帯に薄緑色の帯留めを合わせるなど、グラデーションのような効果も楽しめます。控えめながらも統一感のある、洗練された着こなしを好む方におすすめです。

- 補色でアクセント: 例えば、青系の着物にオレンジ系の帯留めなど、補色関係にある色を選ぶと、鮮やかで目を引くアクセントになります。ただし、派手になりすぎないよう、全体のトーンを意識することが大切です。補色を取り入れることで、コーディネートにメリハリが生まれ、帯留めがより強く印象に残ります。

- 柄から一色拾う: 着物や帯の柄に使われている色の中から一色を選んで帯留めの色に合わせると、統一感がありながらも洗練されたコーディネートになります。これにより、帯留めがコーディネートの中で浮くことなく、自然に馴染みつつも存在感を放ちます。柄の中の小さな色を拾うのが、粋な着こなしのコツです。

- 無彩色 (白・黒・グレー) を活用: 白や黒、グレーの帯留めはどんな色とも合わせやすく、迷った時の強い味方です。特に黒は引き締め効果があり、コーディネート全体をシャープに見せるでしょう。白は清潔感と上品さを、グレーは落ち着いた大人の雰囲気を演出します。これらの色は、他の小物の色を引き立てる役割も果たします。

着物や帯の柄と帯留めの関係

柄物の着物や帯に帯留めを合わせる際には、少し注意が必要です。柄と柄が喧嘩しないよう、全体のバランスを考慮することが重要です。

- 着物や帯がシンプルな場合: 無地や控えめな柄の着物・帯には、帯留めで遊び心を加えたり、季節感のあるモチーフを取り入れたりすると、コーディネートの主役となり、華やかさが増します。シンプルな装いだからこそ、帯留めのデザインや素材の美しさが際立ちます。大ぶりの帯留めや、ユニークなデザインも大胆に楽しむことができます。

- 着物や帯が柄物の場合: 柄物同士の喧嘩を避けるため、帯留めはシンプルで控えめなデザインを選ぶか、着物や帯の柄の中にあるモチーフを拾うと良いでしょう。これにより、統一感を保ちつつ、上品な着こなしが実現します。例えば、帯に椿の柄があれば、帯留めも小さな椿のモチーフにするなど、柄に呼応させることで、より完成度の高いコーディネートになります。

格(フォーマル、セミフォーマル、カジュアル)に合わせた選び方

着物のTPOに合わせて帯留めを選ぶことは、着物姿の品位を保つ上で非常に重要です。いくら気に入った帯留めであっても、場の雰囲気に合わないものは避けるべきでしょう。適切な帯留めを選ぶことで、その場への敬意と、着る人の品格を示すことができます。

- フォーマル (黒留袖、色留袖、訪問着など): 結婚式、披露宴、格式高い式典などでは、上品で品格のある帯留めを選びます。真珠、珊瑚、翡翠、貴金属(金、プラチナ)、質の良い蒔絵などが適しています。派手すぎず、控えめな中にも上質さが光るものを選ぶようにしてください。あまりに大きなものや、キャラクターもの、カジュアルな素材のものは避けるのがマナーです。

- セミフォーマル (付け下げ、紋付色無地、江戸小紋など): 入学式、卒業式、お茶会、観劇などでは、フォーマルよりは少し自由度が上がりますが、やはり品の良いものを選ぶことが大切です。七宝、質の良い陶磁器、アンティーク帯留めなども良いでしょう。季節感を取り入れつつ、落ち着いた雰囲気のものが望ましいです。

- カジュアル (小紋、紬、浴衣など): 普段着や友人との食事、お祭りなど、カジュアルなシーンでは、個性や遊び心を存分に発揮できます。ガラス、木彫り、レジン、布製、キャラクターものなど、多種多様な素材やデザインから、ご自身の好みやその日の気分に合わせて自由に選んでみましょう。ポップな色使いやユニークなモチーフも、カジュアル着物なら存分に楽しめます。

パーソナルカラーや体型に合わせた選び方(応用編)

さらに上級者向けの選び方として、ご自身のパーソナルカラーや体型を意識することも有効です。これにより、帯留めがより一層、あなた自身の魅力を引き出すアイテムとなります。

- パーソナルカラー: ご自身の肌の色や髪の色に合うパーソナルカラーを意識して帯留めの色を選ぶと、顔色が良く見え、全体がより魅力的に映るでしょう。

- イエローベースの方:ゴールド系の金属、オレンジや茶、緑、黄色の宝石や素材がおすすめです。肌に温かみを与え、明るく健康的に見せます。

- ブルーベースの方:シルバーやプラチナ系の金属、青や紫、ピンク、モノトーンの宝石や素材が似合います。肌の透明感を引き出し、上品な印象を与えます。

- 体型: 帯留めの大きさやデザインは、体型とのバランスも重要です。

- 小柄な方や華奢な方:小さめで繊細なデザインの帯留めが、全体のバランスを崩さずに上品に映えます。大きすぎるものは、帯留めだけが浮いて見える可能性があります。

- 大柄な方やふくよかな方:やや大きめや存在感のある帯留めも素敵ですが、あくまで全体のバランスを考えて選ぶようにしましょう。横長の帯留めは、体のラインをすっきりと見せる効果も期待できます。

帯留め一つでこんなにもコーディネートの幅が広がるなんて、奥が深いですね!私も、まずは手持ちの着物に合わせて、季節感のある帯留めを探してみようと思います。お茶会に着けていくのが今から楽しみです。

帯留めで広がる着物のおしゃれ:実践ガイド

- 帯留め使い方と着用時のコツ

- 帯留めコーデで個性を表現

- 浴衣帯留めで夏の装いを魅力的に

- 帯留め手作りでオリジナルを楽しむ

- お気に入りの帯留め通販で探すコツ

- 奥深い帯留めの魅力を探求する

帯留め使い方と着用時のコツ

帯留めは正しく装着することで、その美しさが最大限に引き出されます。ここでは、基本的な使い方から、着付けの際のポイント、そして帯留めをより際立たせるコツについて解説します。適切な着用方法を身につけ、帯留めの魅力を存分に楽しみましょう。

基本的な結び方・通し方(三分紐、四分紐の場合)

帯留めは、通常、帯締めの「三分紐」または「四分紐」に通して使用します。具体的な手順は以下の通りです。この手順をマスターすれば、どんな帯留めも美しく装着できます。

- 帯締めの準備: 三分紐や四分紐を、通常の帯締めと同様に、帯を締める準備をしてください。帯の中心に帯締めがくるように位置を調整します。帯締めは、帯枕を固定した後、前で仮結びしておくことが多いです。

- 帯留めを通す: 帯留めの裏側にある金具に、帯締めの片方の端を通します。金具が一本の棒状になっている場合は、その棒と帯留め本体の間に紐を通してください。二本の管状になっている場合は、上から通して下から出す、または左右の管にそれぞれ紐を通すなど、金具の構造に合わせて通します。紐の先端を細くねじると通しやすくなります。

- 位置の調整: 帯留めが帯の中央にくるように調整しながら、帯締めを帯に沿わせて回します。帯留めが前帯の中央に位置するように、慎重に動かしてください。

- 帯締めを結ぶ: 帯留めが所定の位置に来たら、帯締めの両端を背中側に回し、帯の裏側でしっかりと結びます。結び方は、一般的な帯締めと同様に「本結び」が基本ですが、帯留めが安定するよう工夫してください。本結びは、ほどけにくく、帯留めをしっかりと固定するのに適しています。

- 余りの処理: 結んだ帯締めの余りは、帯の中にきれいに隠し入れます。帯揚げと一緒に帯枕の下に通し入れたり、帯の上部に沿わせて隠したりすると良いでしょう。余りが表に出ると、だらしない印象を与えてしまうので、丁寧に処理することが大切です。

着付けの際のポイントと注意点

帯留めを美しく見せるためには、着付けの際にいくつかのポイントを押さえることが重要です。細部にまで気を配ることで、着物姿全体の完成度が格段に上がります。

- 位置の確認: 帯留めは、帯の中心、またはやや下気味にくるのが一般的です。着物姿全体のバランスを見て、最も美しく見える位置を調整しましょう。高すぎると不自然に見え、低すぎると埋もれてしまうことがあります。帯と帯締め、そして帯留めの調和が大切です。

- 向きの確認: モチーフに上下がある帯留めの場合は、必ず正しい向きで装着されているか確認してください。間違った向きだと、せっかくの帯留めの魅力が半減してしまう可能性があります。着用前に鏡でしっかりチェックしましょう。

- 帯締めのたるみ防止: 帯締めがたるむと、帯留めも安定せず、だらしない印象になります。帯締めはしっかりと締め、帯留めがぐらつかないようにすることが大切です。帯締めが緩むと、帯留めが下がり、見た目の美しさを損ねてしまいます。

- 帯留めの回転防止: 帯留めが着用中に回転してしまうのを防ぐため、裏金具に工夫が凝らされているものもありますが、特にシンプルな金具の場合は、帯締めを通す際に少しきつめに通すか、帯締めの裏側で軽く結び目を作って固定するなどの工夫も有効です。市販の回転防止用ストッパーを利用するのも一つの手です。

帯留めを際立たせるコツ

帯留めをコーディネートの主役として、より魅力的に見せるためのコツがあります。これらのテクニックを駆使することで、あなたらしい着物スタイルを確立できるでしょう。

- 帯留めを主役にする: 着物や帯がシンプルな無地や控えめな柄の場合、帯留めをコーディネートの主役として際立たせることができます。存在感のある帯留めを選ぶと、全体の印象がぐっと引き締まるでしょう。帯留めの色やデザインを大胆に選ぶことで、視線を集めることができます。

- 帯締めとのコントラスト: 帯留めの色や素材と、帯締めの色や素材にコントラストをつけると、帯留めがより引き立ちます。例えば、鮮やかな色の帯留めに、落ち着いた色の帯締めを合わせる、などが効果的です。帯締めを帯留めの「額縁」と捉え、その美しさを引き出す組み合わせを探してみましょう。

- 帯揚げとのバランス: 帯揚げの色や柄も、帯留めの引き立て役として活用できます。帯留めと同系色でまとめたり、逆に補色でアクセントをつけたりと、様々な組み合わせを試してみましょう。帯揚げと帯留めが呼応し合うようなコーディネートは、見る人に洗練された印象を与えます。帯揚げを控えめにすることで、帯留めに視線を集める効果もあります。

落下防止策と破損防止策

注意:大切な帯留めを守るために

- しっかり固定する: 帯締めを通す際は、金具にしっかりと通し、ゆるみがないか確認します。着用中に外れてしまうと、紛失や破損の原因となります。特に動くことが多い場面では、定期的に位置と固定状態を確認しましょう。

- 予備の紐を持つ: 万が一、帯締めが切れたり、帯留めが外れたりした時のために、予備の細い紐や安全ピンなどを携帯しておくと安心です。外出先でのトラブルにも冷静に対処できます。

- デリケートな素材の扱い: ガラスや陶磁器、デリケートな宝石(オパール、珊瑚など)の帯留めは、衝撃に弱いため、ぶつけたり落としたりしないよう特に注意が必要です。人混みの中や、激しい動きをする場面では、着用を避けるなどの判断も必要となるでしょう。硬いものとの接触を避け、優しく取り扱うことが長持ちの秘訣です。

- 金具の確認: 使用前に、帯留めの裏金具がぐらついていないか、破損していないかを確認しましょう。経年劣化で金具がゆるむこともあります。金具に不具合があれば、使用を控えるか、専門家に相談してください。

帯留めコーデで個性を表現

筆者お気に入りの楽譜の帯留めです♪

帯留めは、着物コーディネートにおいて個性を表現する絶好のアイテムです。一つ加えるだけで、全体の印象が大きく変わり、自分らしいスタイルを作り出すことができます。帯留めを選ぶことは、まるで小さなアート作品を選ぶような感覚であり、それが着物姿に新たな物語を紡ぎ出します。

コーディネートの幅を広げる帯留め活用術

帯留めを効果的に取り入れることで、着物コーディネートは無限に広がります。

例えば、シンプルな無地の着物に、季節感あふれる花モチーフの帯留めを一つ加えるだけで、装いに華やかさと奥行きが生まれるでしょう。春には桜、秋には紅葉といったように、季節を代表する花や植物をモチーフにした帯留めは、着物全体の雰囲気を一気に季節感あふれるものに変えます。また、普段使いのカジュアルな小紋に、少し遊び心のある動物モチーフや、ポップな色のガラス帯留めを合わせれば、親しみやすくも洗練された雰囲気を演出できます。帯留めは、帯締めや帯揚げの色との組み合わせによっても様々な表情を見せるため、お手持ちのアイテムとどう組み合わせるかを考えるのも、大きな楽しみの一つです。色や素材、デザインの組み合わせを工夫することで、一つの帯留めが何通りもの着こなしに活かされます。

私の場合、着物や帯の色に合わせて、帯留めの色を選ぶことが多いですね。特に、帯留めから一色拾って帯揚げの色に合わせると、統一感が出て、とてもおしゃれに見えますよ。

着物スタイルを格上げするヒント

帯留めを使って、着物スタイルをより一層格上げするためのヒントをいくつかご紹介します。細部にまでこだわり、自分だけの特別な着物姿を完成させましょう。

- 素材の統一感を意識する: 例えば、お茶会のような落ち着いた場では、真珠や翡翠といった上品な素材の帯留めが、着物全体の格と調和し、品格を高めます。これらの素材は、和の装いに深みと落ち着きをもたらします。一方で、友人とのお出かけには、木彫りや陶器など温かみのある素材で、親しみやすい雰囲気を演出することも可能です。素材感が着物全体の印象を大きく左右することを意識しましょう。

- デザインのストーリー性: 帯留めが持つモチーフに込められた意味やストーリーを意識して選ぶと、より深い着こなしが楽しめるでしょう。例えば、鶴亀や松竹梅といった縁起物は、お祝いの席にぴったりです。また、自身の好きな動物や植物をモチーフにした帯留めは、会話のきっかけにもなり、着用者の個性をさりげなく伝えることができます。

- アンティーク帯留めの活用: 前述の通り、アンティークの帯留めは、現代の作品にはない独特の存在感と歴史の重みを持っています。シンプルな着物に合わせるだけで、一気に個性的で上質な印象を与えることができます。希少な素材や精巧な技術が用いられたアンティーク帯留めは、それ自体が美術品であり、着用者のセンスの良さを際立たせるでしょう。ただし、アンティーク品は状態や素材に注意が必要です。

帯留めは、まさに「小さなアート」です。ご自身の感性で選び、着物姿に命を吹き込むことで、唯一無二の着物スタイルを確立できるでしょう。

また、帯留めを着用しない場合でも、帯締めだけで十分に個性的な着物スタイルを楽しむことができます。帯締めは、それ自体が組紐としての美しさを持つため、飾り結びをするだけで華やかな印象を与えたり、シンプルな結び方でも、帯締め自体の色や素材感、組の表情で魅せたりすることが可能です。例えば、平組の帯締めをリボンのように結んだり、丸組の帯締めを複雑な文様で結んだりすることで、帯留めとは異なる上品さや遊び心を表現できます。刺繍が施された帯締めや、パールやビーズがあしらわれた帯締めなど、装飾性の高い帯締めを選ぶのも良い方法です。帯留めに頼らずとも、帯締めと帯揚げの組み合わせ方で、着物姿は無限に変化し、着る人のセンスを映し出すことができるのです。

浴衣帯留めで夏の装いを魅力的に

浴衣は夏の定番ですが、帯留めを取り入れることで、より一層洗練された大人のおしゃれを楽しむことができます。浴衣に合う帯留めを選ぶことで、差のつく夏の着こなしを実現しましょう。帯留めは、カジュアルな浴衣に上品さや遊び心を加え、周りの人とは一味違う装いを演出します。

浴衣に合わせる帯留めの選び方

浴衣に合わせる帯留めを選ぶ際は、涼しげな素材や、夏のモチーフを取り入れるのがおすすめです。素材の持つ透明感や軽やかさが、浴衣の清涼感と見事に調和します。

- 涼やかな素材: ガラス製の帯留めは、透明感があり、光に当たるとキラキラと輝くため、夏の暑さを忘れさせてくれるような清涼感を演出します。薩摩切子や江戸切子のような伝統的なガラス工芸品も、浴衣に上質なアクセントを加えます。七宝焼きも、鮮やかな色彩とガラス質の光沢が浴衣姿によく映えるでしょう。レジンやアクリルなどの現代的な素材も、軽やかでポップな印象を与え、カジュアルな浴衣にぴったりです。

- 夏のモチーフ: 金魚、朝顔、花火、水紋、うちわ、風鈴など、夏らしいモチーフは、季節感を豊かに表現してくれます。シンプルな浴衣に、このような帯留めを一点加えるだけで、粋な雰囲気が増すでしょう。夏の風物詩を帯留めで表現することで、より一層季節の楽しさを感じられます。

- 軽やかなデザイン: 浴衣はカジュアルな装いのため、あまりにも豪華すぎる貴金属や格式高い宝石の帯留めは避けた方が無難です。軽やかで、遊び心のあるデザインを選ぶことで、浴衣の持つリラックスした雰囲気を損なうことなく、おしゃれを楽しめます。重厚な帯留めよりも、涼しげな素材やシンプルなデザインが浴衣にはよく似合います。

豆知識:帯留めとヘアアクセサリーのリンク

浴衣に合わせる帯留めと、ヘアアクセサリーの色やモチーフを揃えると、全身に統一感が生まれて、より洗練された印象になります。例えば、金魚の帯留めと、金魚を模したかんざしを合わせる、といったコーディネートもおすすめです。全体のバランスを意識することで、よりおしゃれ上級者に見えます。

浴衣帯留めで差をつけるコーディネート例

具体的なコーディネート例をいくつかご紹介します。これらの例を参考に、ご自身の浴衣スタイルに合わせた帯留めを見つけてみましょう。

| 浴衣の色柄 | おすすめの帯留め | コーディネートのポイント |

|---|---|---|

| 紺地の古典柄浴衣 | 白や水色のガラス、七宝の金魚・水紋モチーフ | 伝統的な浴衣には、涼やかで上品な帯留めを。金魚や水紋は、日本の夏の風情を美しく表現し、紺地に映えます。帯締めは細めの三分紐で、すっきりとまとめると良いでしょう。 |

| 白地のモダン柄浴衣 | カラフルなレジン、アクリル製の花火・幾何学モチーフ | モダンな浴衣には、少し遊び心のある帯留めを。ポップな色使いやユニークなデザインが、白地の浴衣を華やかに彩ります。帯揚げで差し色を入れると、より華やかな印象になります。 |

| 生成りやベージュのシックな浴衣 | 木彫りの蜻蛉(とんぼ)、琥珀の葉モチーフ | 落ち着いた色合いの浴衣には、自然素材やアースカラーの帯留めが似合います。トンボは「勝ち虫」として縁起物でもあります。大人っぽく、洗練された夏の装いに。素材の温かみが上品さを引き立てます。 |

浴衣帯留めは、夏のファッションをより一層楽しむための大切な要素です。ぜひ、ご自身の浴衣スタイルにぴったりの帯留めを見つけて、特別な夏の思い出を作ってください。一つ加えるだけで、浴衣姿が格段にランクアップすること間違いなしです。

帯留め手作りでオリジナルを楽しむ

コロナ禍で外に出れない時に作ったレジンの帯留めです。今作ってるかって?何のことですかね?ハハ。

市販の帯留めも魅力的ですが、自分だけのオリジナル帯留めを手作りするのも、着物ライフの大きな楽しみの一つです。手作りの帯留めは、個性や愛着が何倍にも増すでしょう。世界に一つだけの帯留めは、着物姿に特別な物語を与えてくれます。

DIY帯留めの魅力と素材選び

DIY帯留めの最大の魅力は、完全に自分の好みを反映できる点にあります。市販品ではなかなか見つからないようなユニークなデザインや、思い出の品を再利用したリメイクなど、アイデア次第で無限の可能性が広がります。自分の手で作ることで、帯留めに対する愛着も一層深まるでしょう。

手作りに向いている素材は多岐にわたります。初心者の方におすすめなのは、比較的扱いやすい以下の素材です。

- レジン: 透明感があり、中にドライフラワーやビーズ、ラメなどを封入して硬化させることで、様々なデザインが可能です。型に流し込むだけで簡単に作れるため、初心者でも挑戦しやすいでしょう。色のバリエーションも豊富で、季節の花を閉じ込めるなど、アイデア次第で無限のデザインが楽しめます。

- プラバン: 絵を描いて加熱すると縮むプラスチック板です。好きな絵を描いて、オリジナルのキャラクターや模様の帯留めが作れます。子供から大人まで楽しめる手軽さも魅力です。油性ペンや色鉛筆で色をつけたり、レジンでコーティングして強度を上げたりすることも可能です。

- 粘土: 陶芸粘土や石塑粘土など、様々な種類があります。成形してから乾燥させたり焼成したりすることで、オリジナルの形や質感の帯留めを作ることが可能です。絵付けを施すこともできます。素朴な風合いから、焼き物のような本格的なものまで、幅広い表現が可能です。

- 布: ちりめんなどの布を使ったつまみ細工や、刺繍を施した布を加工して帯留めにすることもできます。柔らかく温かい印象の帯留めを作れるでしょう。和の雰囲気を強く感じさせるデザインが多く、特に季節の小花や動物モチーフが人気です。

私も昔、レジンでアクセサリーを作った経験があります。帯留めに応用できるとは!今度は、季節の花を閉じ込めたレジンの帯留め作りに挑戦してみたいです。

ブローチなどのアクセサリーを帯留めにリメイクする方法

お気に入りのブローチやピアス、ヘアアクセサリーなど、洋装用のアクセサリーを帯留めにリメイクするのも、手軽にオリジナル帯留めを手に入れる方法です。大切な思い出の品や、デザインが気に入っているものの使い道に困っていたアクセサリーを、帯留めとして生まれ変わらせることができます。リメイクに必要な基本的な材料は以下の通りです。

- リメイクしたいアクセサリー本体: デザインや素材、重さを考慮して選びましょう。

- 帯留め金具(三分紐用、四分紐用など): 帯締めの幅に合わせて適切なものを選びます。手芸店やオンラインで手に入ります。

- 接着剤(強力な多用途接着剤や、素材に合わせた専用接着剤): アクセサリー本体と金具の素材に適したものを選びましょう。エポキシ樹脂系が強度が高いとされます。

- ヤットコなどの工具(必要に応じて): 金具の調整や、元のアクセサリーの不要な部分を取り除く際に役立ちます。

基本的なリメイク手順は以下のようになります。

- アクセサリーの準備: リメイクしたいアクセサリーの裏側を確認し、帯留め金具を取り付けるスペースがあるか、また金具を邪魔する突起などがないかをチェックします。もし邪魔な部分があれば、工具を使って取り除くか、加工が必要になる場合もあるでしょう。平らな面があるブローチなどがリメイクしやすいです。

- 金具の接着: アクセサリーの裏側に、帯留め金具を接着剤でしっかりと固定します。接着剤が完全に乾くまで、動かさないように注意してください。金具とアクセサリー本体の素材に合わせて、適切な接着剤を選ぶことが重要です。接着剤の指示に従い、換気をしながら作業しましょう。

- 最終確認: 接着剤が完全に硬化したら、帯締めを通してみてぐらつきがないか、しっかりと固定されているかを確認します。少し力を加えてみて、外れないかどうかも確認すると安心です。

注意:リメイク時のポイント

リメイクする際は、元のアクセサリーの素材や強度、重さを考慮しましょう。特に重すぎるブローチは、帯留めにすると帯締めがたるんだり、安定しなかったりする可能性があります。また、デリケートな素材のアクセサリーは、接着や加工の際に破損しないよう、細心の注意を払う必要があります。高価なものや、修理が難しい素材の場合は、無理に自分で加工せず、専門のリメイク業者に相談することも検討してください。

このように、手作りやリメイクによって、自分だけの特別な帯留めを手に入れることができます。個性豊かな帯留めは、あなたの着物ライフをより一層豊かなものにしてくれるでしょう。自分だけの物語が詰まった帯留めは、着物姿に深みと温かみをもたらします。

お気に入りの帯留め通販で探すコツ

現代では、オンラインショップやフリマアプリなど、通販サイトを通じて多種多様な帯留めを見つけることができます。自宅にいながら多くの選択肢を比較検討できるのは、通販の大きな魅力です。忙しい日々の中でも、手軽にお気に入りの一点を探し出すことができるでしょう。

通販サイトの選び方と活用法

通販で帯留めを探す際、どこで探すかによって商品の種類や価格帯が大きく異なります。ご自身の求める帯留めの種類や予算に合わせて、適切なサイトを選ぶことが大切です。

- 大手着物専門通販サイト: 着物や帯締めと合わせて購入できるため、コーディネートをイメージしやすいでしょう。品揃えが豊富で、初心者から上級者まで満足できる商品が見つかりやすいです。品質管理も比較的安定しており、安心して購入できます。

- ハンドメイド作品サイト(例: minne, Creema): 個性的な一点物や作家物の帯留めを探すのに最適です。手作りの温かみや、他にはないデザインが魅力です。作家との直接のやり取りができる場合もあり、オーダーメイドの相談も可能です。

- アンティーク着物専門店の通販サイト: 貴重なアンティーク帯留めやヴィンテージ品を探している方におすすめです。歴史を感じさせる逸品に出会える可能性があります。状態の良いアンティーク品は高価ですが、その分、唯一無二の価値があります。

- フリマアプリ(例: メルカリ, ラクマ): 個人間での取引になるため、掘り出し物が見つかることもあります。手頃な価格で多種多様な帯留めが出品されていますが、商品の状態確認や出品者とのコミュニケーションが重要になります。

通販サイトを効果的に活用するためには、以下のポイントを意識してください。

- 検索キーワードを工夫する: 「帯留め ガラス」「帯留め 猫」「帯留め 七宝」など、素材やモチーフを絞り込んで検索すると、目的の商品が見つかりやすくなります。季節のキーワード(「帯留め 夏 金魚」など)を加えるのも効果的です。

- 複数のサイトを比較する: 気になる帯留めが見つかったら、他のサイトでも似た商品や価格を比較検討してみましょう。同じ商品でも、サイトによって価格や在庫状況が異なる場合があります。

- レビューや評価を確認する: 購入者のレビューは、商品の品質やショップの対応を知る上で重要な情報源です。特に、実物と写真のギャップに関するコメントは参考になります。

通販での注意点と失敗しないためのヒント

通販は便利ですが、実物を見られないというデメリットもあります。失敗しないための注意点とヒントをご紹介します。これらを意識することで、満足のいく帯留め選びができるでしょう。

注意:通販で帯留めを購入する際のポイント

- 実寸サイズと重さの確認: 写真では大きく見えても実際は小さかったり、逆に想像以上に大きかったりすることがあります。商品説明にあるサイズ(縦・横・厚み)と重さを必ず確認しましょう。重い帯留めは帯締めがたるみやすいことがありますし、着用時の安定感にも影響します。

- 素材の確認: 写真だけでは素材感が分かりにくい場合があります。詳細な素材表記(例:「ガラス製」「レジン製」「プラスチック製」など)を必ず確認し、不明な点があれば問い合わせましょう。特にアレルギーをお持ちの方は、裏金具の素材も重要です。天然素材の場合、個体差があることも考慮に入れましょう。

- 色の見え方: 画面上で見る色と実物の色には、多少の差が生じることがあります。照明の加減やモニターの設定によって見え方が変わるため、複数の写真で確認したり、可能であれば色見本を参考にしたりすると良いでしょう。自然光の下での写真があるかどうかも確認ポイントです。

- 裏金具の形状と幅: ご自身の三分紐や四分紐に通る金具であるか、商品説明で確認してください。特にアンティーク品や海外製品は、日本の帯締めと合わない金具が付いている場合もあるでしょう。金具の材質も確認しておくと安心です。

- 返品・交換ポリシーの確認: 万が一、イメージと異なる商品が届いた場合のために、購入前に返品や交換の条件を必ず確認しておくことが大切です。特にセール品や一点物などは、返品不可の場合もあるので注意が必要です。

通販を上手に利用すれば、実店舗では出会えないような魅力的な帯留めを見つけることができます。上記のポイントを参考に、ぜひお気に入りの一点を探してみてください。時間をかけてじっくり選ぶことで、きっとあなたにとって最高の帯留めに出会えるはずです。

奥深い帯留めの魅力を探求する

帯留めは、着物文化が育んできた、小さくも奥深い装飾品です。その歴史は長く、多種多様な素材とデザインが存在します。一つ一つの帯留めには、職人の技や季節の移ろい、そして持ち主の美意識や思い出が込められていると言えるでしょう。この小さなアイテムが持つ奥深い世界を探求することは、日本の美意識や文化をより深く理解することにも繋がります。

伝統的な価値と現代的なファッションアイテムとしての位置づけ

帯留めは、日本の伝統工芸技術や美意識が凝縮された、小さな芸術品としての価値を今もなお持ち続けています。緻密な彫金、繊細な蒔絵、豊かな色彩の七宝など、職人の技が光る逸品は、着物姿に格調と深みを与えます。これらの伝統工芸品は、受け継がれてきた技術と精神の結晶であり、日本独自の美を象徴するものです。特に、アンティーク帯留めには、その時代の流行や技術が色濃く反映されており、歴史を肌で感じることができます。

一方で、現代のライフスタイルやファッション感覚に合わせて、帯留めはより自由な発想でデザインされるようになりました。洋服にも通じるモダンなデザインや、ポップなモチーフ、新しい素材を使った帯留めは、若い世代の着物愛好家にも受け入れられ、着物をもっと気軽に、楽しく着こなすためのファッションアイテムとして再評価されています。レジンやアクリルを用いたカジュアルな帯留めは、日常の着物や浴衣に個性を加える手軽な手段として人気を博しています。このように、帯留めは伝統と現代が融合した魅力を持っているのです。伝統を守りつつ、常に新しい表現を模索し、進化し続けている点が、帯留めの大きな魅力と言えるでしょう。

着物離れが進む中での帯留めの役割

現代社会において、日常的に着物を着用する人は少なくなりました。しかし、だからこそ「ハレの日」や特別な機会に着物を着る際、帯留めは装いを一層特別なものにするための重要な要素となります。着物初心者にとっては、着物や帯を選ぶのはハードルが高くても、帯留めのような小さな小物なら気軽に挑戦しやすいという側面もあります。手持ちの着物に一つ加えるだけで、印象がガラリと変わる帯留めは、着物のおしゃれの入り口としても最適です。帯留めをきっかけに、着物のおしゃれの奥深さに触れる人も少なくありません。

また、作家物や一点物の帯留めは、大量生産品にはない温かみと希少性があり、着物愛好家にとって特別なコレクションアイテムとなっています。多くの工芸作家やハンドメイド作家が、独自の感性で帯留めを制作しており、一つとして同じものがない作品は、持つ人に喜びと満足感を与えるでしょう。これらの帯留めは、単なるファッションアイテムを超え、個人の趣味や価値観を反映する芸術品としての側面も持ち合わせています。作家との出会いを通じて、帯留めが持つストーリーに触れることも、大きな魅力です。

若い世代へのアピールと海外からの視点

伝統的な着物文化に触れる機会が少ない若い世代にとって、キャラクターデザインやポップな色使い、SNS映えするユニークな帯留めは、着物に対するハードルを下げるきっかけとなります。洋服感覚で楽しめるカジュアルな帯留めが増えたことで、「着物って意外と自由なんだ」「自分らしいおしゃれができるんだ」という気づきを与え、着物文化への新たな入り口となっています。彼らにとって、帯留めは自己表現のツールであり、個性を際立たせる手段として受け入れられています。

日本の着物文化は、近年海外からも注目を集めています。帯留めもまた、その精巧な技術やデザイン、季節感を表現する繊細さが、海外のコレクターやファッション関係者から高く評価されています。日本の伝統美と現代的な感性が融合した帯留めは、国際的な文化交流のアイテムとしても、その存在感を増しています。海外からの視点が入ることで、日本の私たちも帯留めの新たな魅力を再発見する機会を得ています。世界に誇れる日本の小さな芸術品として、帯留めはこれからも進化し続けるでしょう。

帯留めは、ただの飾り物ではなく、私たちの個性や想いを表現し、着物文化を次世代に繋ぐ架け橋のような存在だと感じています。これからも大切にしていきたいですね。

帯留めに関するよくある質問 (FAQ)

帯留めに関する疑問は尽きないものです。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。これらの情報が、あなたの帯留め選びや着物ライフの一助となれば幸いです。

「三分紐」と「四分紐」の違いは?

三分紐(さんぶひも)は約9mm幅、四分紐(しぶひも)は約12mm幅の帯締めです。多くの帯留めは三分紐用に作られていますが、やや大きめの帯留めには四分紐が合う場合もあります。どちらも細い帯締めであり、主に帯留めを通すために使用されます。帯留めを選ぶ際には、使用したい帯締め(三分紐か四分紐か)の幅に合う金具の帯留めを選ぶことが重要です。四分紐の方が少し太いため、大ぶりな帯留めや、帯締め自体に存在感を出したい場合に選ばれることがあります。

帯留めは必須アイテム?

帯留めは、着物姿において必須アイテムではありません。帯留めを使わない場合は、通常の帯締めを結んで飾り結びにしたり、帯締め自体に装飾性の高いものを選んだりすることも可能です。帯留めがなくても、帯締めや帯揚げの色合わせ、結び方で十分に個性を表現できます。しかし、帯留めがあることで、着物コーディネートの幅が格段に広がり、個性や季節感をより豊かに表現できるようになるでしょう。あくまで「お好みで加えるアイテム」と捉え、自由に楽しんでください。

どんな着物にでも合わせられる?

基本的にはどんな着物にも合わせられますが、着物の格やTPOに合わせた帯留めを選ぶことが大切です。例えば、フォーマルな席にカジュアルすぎる帯留めは不適切ですし、普段着に豪華すぎる帯留めも浮いてしまうことがあります。着物、帯、帯締め、帯揚げとの全体のバランスを考えて選ぶようにしてください。特に、礼装には真珠や格式高い貴金属、伝統工芸品が適しており、カジュアル着物にはガラスやレジン、ユニークなモチーフのものがよく似合います。

アンティーク帯留めの注意点は?

アンティーク帯留めは、その希少性や歴史的価値が魅力ですが、いくつか注意点があります。購入前には、金具の破損、宝石の欠け、漆の剥がれなどがないか必ず確認しましょう。特に金具は経年劣化で緩んでいることがあるため、使用前にしっかりと確認し、必要であれば修理を検討してください。象牙や鼈甲など、現在は規制されている素材が使われている場合があるため、その価値を理解し、適切に保管・使用することが重要です。素材が不明な場合や古いものである場合は、専門家に相談して適切なお手入れを行うことをおすすめします。また、裏金具の構造上、現代の帯締めに通しにくいものや、非常にデリケートで使用頻度が限られるものもある点も考慮が必要です。購入は信頼できる専門店を選び、保証やアフターサービスについても確認しておきましょう。

金属アレルギー対策

金属アレルギーをお持ちの方は、帯留めの裏金具の素材に注意が必要です。特にニッケルなどの合金はアレルギー反応が出やすいとされています。純金や純銀、プラチナなど、アレルギーを起こしにくい素材を選んだり、肌に触れる部分にアレルギー対応のコーティング剤を塗ったりするなどの対策が有効でしょう。帯留めは帯締めを挟んで装着するため、直接肌に触れることは少ないですが、汗をかきやすい季節などには、金具の成分が汗に溶け出して肌に触れる可能性もゼロではありません。そのため、敏感な方は特に慎重に素材を選ぶことが大切です。

豆知識:アレルギー対応の素材について

一般的に、純度の高い金(K24など)、プラチナ(Pt950以上)、チタンなどはアレルギー反応を起こしにくいとされています。ステンレスもアレルギーを起こしにくい素材として知られています。アクセサリーの金具を選ぶ際は、これらの素材に注目してみるのも良いでしょう。ただし、すべての方にアレルギーが起こらないわけではないため、ご自身の体質に合わせて慎重に選ぶことが大切です。購入時に素材が不明な場合は、必ず販売元に問い合わせて確認しましょう。

帯留めのお手入れと保管方法は?

帯留めを長く美しく保つためには、適切な手入れと保管が不可欠です。素材によってお手入れ方法が異なりますので、以下を参考にしてください。

- 貴金属製(金、銀、プラチナ):

* **お手入れ**: 柔らかい布(専用クロスなど)で優しく拭いて、皮脂や汗、埃を取り除きます。銀製品は空気に触れると硫化して黒ずみやすいので、専用の研磨剤入りのクロスで磨くか、銀磨き液を使用します。

* **保管**: 湿気や空気、直射日光を避け、個別の小さな袋(チャック付きポリ袋など)に入れるか、密閉できるジュエリーケースに保管します。他の金属と触れ合うと傷つく可能性があるので、一つずつ丁寧に扱いましょう。 - 宝石製(真珠、翡翠、珊瑚、琥珀、オパールなど):

* **お手入れ**: 柔らかく乾いた布で優しく拭きます。真珠や珊瑚、オパールは酸や熱、化粧品、汗に非常に弱いため、着用後は特に念入りに拭き、化粧品などが付着しないよう注意してください。超音波洗浄は宝石を傷つける可能性があるため避けてください。

* **保管**: 直射日光や急激な温度変化を避け、他の宝石とぶつからないよう個別に保管します。真珠は乾燥しすぎないよう、湿度のある場所(桐箱など)での保管が理想です。 - 漆器製(蒔絵、螺鈿など):

* **お手入れ**: 乾いた柔らかい布で軽く拭く程度に留めます。水濡れは厳禁です。

* **保管**: 直射日光、乾燥、多湿を避け、温度変化の少ない場所に保管します。桐箱に入れるのが最適です。 - 陶磁器・ガラス製:

* **お手入れ**: 柔らかい布で優しく拭きます。汚れがひどい場合は、水で軽く湿らせた布で拭き、すぐに乾拭きします。

* **保管**: 衝撃に弱いため、個別のケースに入れるか、クッション材で包んで保管します。 - 木彫り製:

* **お手入れ**: 乾いた柔らかい布で優しく拭きます。水洗いは避けましょう。

* **保管**: 乾燥や多湿、直射日光はひび割れや変色の原因となるため避けてください。 - 布製(ちりめん細工など):

* **お手入れ**: 軽くブラッシングして埃を取り除きます。水濡れはシミや型崩れの原因となるため避けます。

* **保管**: 型崩れしないよう、平らな場所に置くか、専用の箱に入れて保管します。防虫剤も有効ですが、直接触れないように注意しましょう。

どの素材の帯留めも、使用後は必ず汗や皮脂を拭き取り、個別に保管することが長持ちさせる秘訣です。定期的に状態を確認し、必要であれば専門家によるメンテナンスも検討しましょう。

帯留めが破損した場合、修理は可能ですか?

帯留めが破損してしまった場合でも、素材や破損の程度によっては修理が可能な場合があります。大切な帯留めを諦める前に、以下の選択肢を検討してみてください。

- 専門業者への依頼: 宝石の欠け、貴金属の変形、漆の剥がれなど、高度な技術を要する修理は、専門の宝飾店、漆器修理店、または工芸品修理の専門店に依頼するのが最も確実です。アンティーク帯留めの場合も、その素材や技法に詳しい専門家に相談することが重要です。無理に自分で直そうとすると、かえって状態を悪化させてしまう可能性があります。

- 購入店やブランドのアフターサービス: 購入したお店やブランドが、修理やメンテナンスのアフターサービスを提供している場合があります。保証期間内であれば無償で修理してもらえることもありますし、有償であっても安心して依頼できるでしょう。まずは購入先に問い合わせてみてください。

- 金具の交換: 帯留め本体に問題がなくても、裏の金具が破損したり緩んだりすることがあります。この場合は、手芸店などで市販されている帯留め金具を購入し、自分で接着剤を使って交換することも可能です。ただし、しっかりと固定できるよう、接着剤の選択や作業には注意が必要です。

修理にかかる費用や時間、そして元の帯留めの価値や思い出を考慮して、最適な方法を選びましょう。専門家に相談することで、最適な修理方法や、その帯留めを今後どのように扱っていくべきかのアドバイスも得られます。

まとめ

この記事では、帯留めに関する幅広い情報を提供してきました。最後に、その要点をまとめておきます。帯留めは、着物姿をより豊かに彩り、着る人の個性を表現する、非常に奥深いアイテムです。

- 帯留めは着物姿の顔とも言える装飾品であり、帯締めの中央に付ける小物です

- その歴史は江戸時代後期に始まり、明治期に多様な発展を遂げました

- 帯留めには貴金属、宝石、伝統工芸品、現代的な素材など多種多様な種類があります

- 古典的なモチーフから現代的なキャラクターデザインまで、デザインも非常に豊富です

- 三分紐や四分紐といった細い帯締めが、帯留めの金具に合います

- 季節感を取り入れることで、着物のおしゃれが格段に深まります

- 着物や帯の柄、色、そしてTPOに合わせて選ぶことが重要です

- 帯留めの基本的な通し方や着付けのコツをマスターしましょう

- 帯留めを主役にしたり、帯締めや帯揚げとのコントラストをつけたりして個性を表現できます。帯留めをつけない場合の帯締めの楽しみ方も多様です。

- 浴衣にはガラスやレジンなど涼しげな素材、夏のモチーフがおすすめです

- ブローチなどをリメイクしたり、レジンなどで手作りしたりしてオリジナル帯留めを楽しめます

- 通販サイトを利用する際は、サイズや素材、裏金具、返品ポリシーの確認が必須です

- アンティーク帯留めは状態や素材に注意しながら、その希少性を楽しみましょう

- 金属アレルギー対策として、肌に優しい素材の裏金具を選ぶことも大切です

- 帯留めは、着物文化の伝統を受け継ぎながら、現代のファッションアイテムとしても進化し続けています

- 帯留めのお手入れと保管は素材ごとに適切に行い、破損時は専門家への相談を検討しましょう