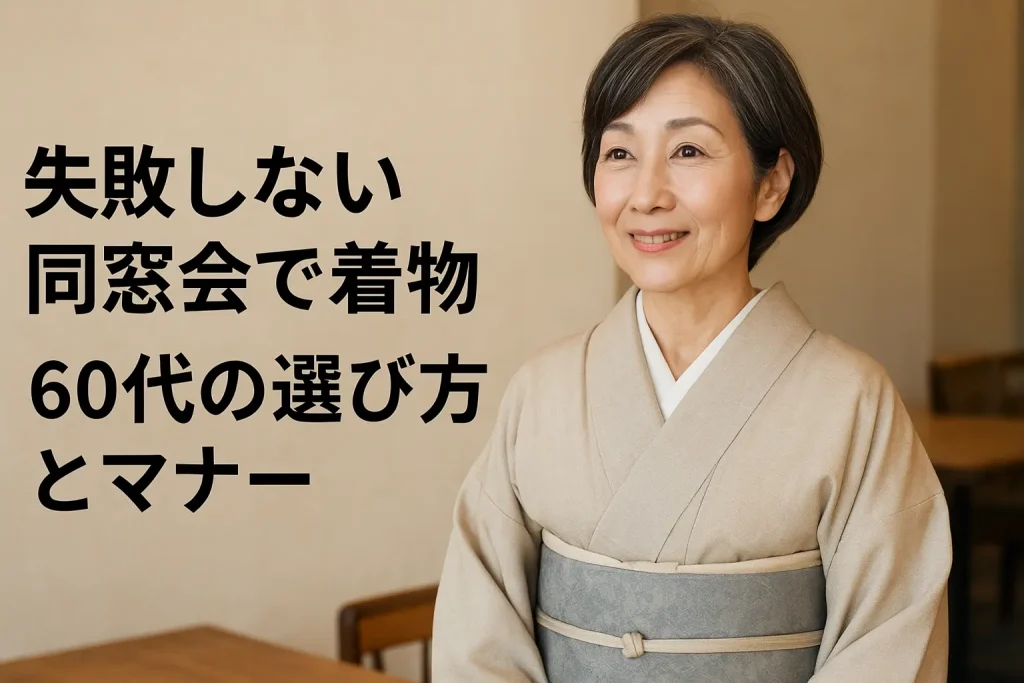

着物や浴衣を着る際、「半衿」という言葉を耳にしたことはありますか。多くの人にとっては、着物の衿元に少しだけ見える白い布、という程度の認識かもしれません。しかし、この小さな布が、実は着物姿全体の印象を大きく左右し、装う人の品格や個性を雄弁に物語る、非常に重要なアイテムなのです。

半衿とは、着物の下に着る長襦袢の衿に縫い付けて使用する布地のことです。今回、あなたは着物半衿について深く知りたいと考えているのではないでしょうか。この記事では、半衿の基本的な定義から、その歴史、多様な役割、豊富な種類、美しい半衿 付け方のコツ、そして現代の楽しみ方までを徹底的に解説しています。特に、半衿 種類ごとの素材感や、季節やTPOに合わせた半衿 コーディネートのポイント、白半衿や刺繍半衿といった具体的な選択肢についても触れています。

また、襦袢半衿の手入れ方法として、日常的な半衿 洗い方や保管方法もご紹介し、半衿 通販を利用する際の注意点にも触れていきます。この記事が、あなたの着物ライフをより豊かにする一助となれば幸いです。

- 半衿の基本的な定義と着物姿に与える影響を理解できます

- 多様な半衿の素材や種類、選び方のポイントを学べます

- 美しい半衿の付け方と、正しいお手入れ方法を身につけられます

- 季節やTPOに合わせた半衿コーディネートの知識を深められます

半衿とは?基本と知られざる奥深さ

- 着物半衿の定義と果たす役割

- 襦袢半衿の多様な素材と特徴

- 半衿種類別の印象と選び方

- 上品さを演出する白半衿

- 顔映えに差をつける刺繍半衿

着物半衿の定義と果たす役割

半衿とは、長襦袢の衿に縫い付けて使用する、幅約15cm、長さ約1m程度の細長い布地を指します。着物を着用した際、長襦袢の衿の一部として着物の衿元からわずかに顔を出す部分に当たります。**着物の肌着である肌襦袢の上に長襦袢を着用し、その長襦袢の衿に半衿を縫い付けることで、着物全体の衿元が完成します。** この小さな布は、見た目以上に多様な役割を担っており、着物姿全体の印象に深く関わっています。

これはユザワヤで布の切れ端が売ってたので買いました。安かったです。半衿サイズに切ってます。

主に、半衿の役割は三つの要素に集約されます。

実用性:汚れ防止

最も基本的な役割は、長襦袢や着物の衿が汗や皮脂、化粧などで汚れるのを防ぐことです。襦袢や着物は家庭での洗濯が難しいデリケートな素材が多いため、半衿が直接肌に触れる部分の汚れを受け止めるクッションとなります。半衿は頻繁に洗濯や交換が可能であり、これにより大切な着物や長襦袢を清潔に保ち、長く愛用できるようになります。これは、日本の着物文化における知恵が詰まった実用的な工夫と言えるでしょう。

装飾性:美意識の表現

半衿は、着用者の顔周りを華やかに彩り、着物姿全体の印象を格上げする「見せる」役割も持っています。半衿の色、柄、素材、刺繍の有無などによって、着る人の個性やセンス、その日のTPO(時・場所・場合)を表現することができます。例えば、顔に最も近い部分に位置するため、顔映りを大きく左右します。白い半衿は顔色を明るく見せる効果があり、色半衿や柄半衿は、着物全体のアクセントとなり、コーディネートに深みを与えます。「着物の良し悪しは衿元で決まる」と古くから言われているように、半衿の選択と付け方は、着る人の品格や洗練された印象を演出するために不可欠な要素です。

半衿の原型は平安時代の掛け衿に遡りますが、現代につながる半衿のおしゃれが花開いたのは江戸時代中期以降です。この時代、町人文化の発展とともに、半衿は単なる実用品から、身分や階級を超えたファッションアイテムへと変化し、多様な色柄や刺繍が施されるようになりました。明治以降、洋装化が進む中でも、和装文化は脈々と受け継がれ、半衿もまた、その時代の流行を取り入れながら、素材やデザインの選択肢を広げてきました。現代に至るまで、半衿は常に日本の美意識を映し出し、着る人の品格や個性を表現する重要な要素であり続けています。

季節感の表現

素材や色柄を選ぶことで、着物を通して四季の移ろいや涼やかさ、暖かさといった季節感を演出することも可能です。春には桜の刺繍、夏には絽や麻の涼やかな素材、秋には紅葉、冬には椿といったように、自然の美しさを半衿に取り入れることで、季節に合わせた趣深い着物姿を楽しむことができます。この小さな布が、着る人の顔映りから着物全体のコーディネートまで影響を与えるため、「たかが半衿、されど半衿」と言われるゆえんでもあります。

半衿が単なる「汚れ防止の布」ではないことに、私も驚きました。顔映りや季節感まで表現できるとは、奥が深いですね。

襦袢半衿の多様な素材と特徴

半衿の素材は多岐にわたり、着物の素材や着用する季節、そしてTPOによって使い分けられます。ここでは、主に用いられる素材とその特徴について詳しくご説明します。

正絹(しょうけん)

正絹は、その上品な光沢と肌触りで、特にフォーマルな場や上質な着物に合わせる際に選ばれます。様々な織り方や加工によって、異なる風合いが生まれます。

- ちりめん(縮緬): 表面に「シボ」と呼ばれる細かい凹凸があり、ふっくらとした独特の風合いが特徴です。シワになりにくく、保温性もあるため、主に袷の季節(秋・冬・春)に着用されます。しっとりとした光沢があり、上品な印象を与えます。

- 塩瀬(しおぜ): 表面がなめらかで光沢があり、平織りでハリがあるのが特徴です。重みがあり、礼装を含むフォーマルなシーンにも適しています。ちりめん同様、主に袷の季節に用いられる素材です。特に白無地の塩瀬半衿は、礼装の定番として知られています。

- 綸子(りんず): 光沢のある絹地に、織り方で吉祥文様や花柄などの地紋を浮き出させたものです。光の当たり方で地紋が浮き沈みし、優雅で華やかな印象を与えます。主に袷の季節のフォーマルな着物や、振袖などに合います。

- 絽(ろ): 織り目に隙間があり、透け感のある夏物の代表的な絹織物です。見た目にも涼やかで、通気性に優れています。盛夏(7月・8月)に着用されますが、地域によっては6月下旬から9月上旬まで着用することもあります。

- 紗(しゃ): 絽よりもさらに透け感が強く、非常に薄く織られた絹織物です。最も涼しげな素材の一つで、真夏(8月)に主に着用されます。

化学繊維(ポリエステルなど)

現代では、正絹の半衿に加えて、手入れが容易な化学繊維製の半衿も広く利用されています。

- メリット: 価格が手頃であり、自宅で洗濯可能なものが多いため、手入れが非常に簡単です。シワになりにくく、色柄も豊富に揃っています。

- デメリット: 正絹に比べると風合いや肌触りが劣ることがあり、吸湿性が低いと感じる方もいらっしゃいます。

- 用途: 普段着や雨の日、着物を着始めたばかりの方には特におすすめです。気軽に着物を楽しむ際に重宝します。

麻(あさ)

麻は、その清涼感とシャリ感のある独特の肌触りが特徴の素材です。吸湿性・放湿性に優れ、肌にまとわりつきにくいのが魅力です。盛夏の着物(麻の着物など)に合わせると、非常に涼しげで快適に過ごせます。

その他の素材

他にも、季節やデザインによって様々な素材の半衿があります。

- レース: ポリエステルや綿などで作られたレース半衿は、洋風で可愛らしい印象を与えます。カジュアル着物や浴衣に合わせるとモダンな雰囲気になります。

- ベルベット: 冬の季節に、温かみと高級感を演出します。パーティーシーンなどに適しています。

- 木綿: 素朴でカジュアルな印象を与え、普段着や木綿着物に合います。

| 素材の種類 | 主な特徴 | 適した季節 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 正絹ちりめん | 細かい凹凸、ふっくら、保温性 | 袷(秋・冬・春) | フォーマル、セミフォーマル |

| 正絹塩瀬 | なめらか、ハリ、光沢 | 袷(秋・冬・春) | 礼装、フォーマル |

| 正絹綸子 | 光沢、地紋入り、華やか | 袷(秋・冬・春) | フォーマル、振袖 |

| 正絹絽 | 透け感、涼やか、通気性 | 盛夏(7月・8月) | 夏着物 |

| 正絹紗 | 高い透け感、非常に薄い | 真夏(8月) | 真夏着物 |

| ポリエステル | 手頃、自宅洗濯可、シワになりにくい | 通年 | 普段着、初心者、雨の日 |

| 麻 | 清涼感、シャリ感、吸湿性 | 盛夏(7月・8月) | 夏着物 |

| レース | 洋風、可愛らしい | 通年(カジュアル) | 浴衣、カジュアル着物 |

半衿種類別の印象と選び方

半衿の種類は非常に豊富であり、素材だけでなく、色や柄、加工によって着物姿に与える印象が大きく変化します。着物とのコーディネートや着用シーンに合わせて選ぶ楽しみがあります。

色の選び方:顔映りと全体の調和

半衿の色選びは、着物コーディネートの要とも言える要素です。

- 白半衿: 最も汎用性が高く、どんな着物にも合わせやすい万能色です。冠婚葬祭などのフォーマルな場では必須とされており、清潔感と上品さを兼ね備え、顔色を明るく見せる効果があります。通年着用できますので、一枚は持っておきたい基本中の基本です。

- 色半衿: 普段着やカジュアルな着物(小紋、紬など)で、個性や遊び心を表現する際に選びます。着物や帯の色と合わせたり、あえて補色を持ってきてコントラストを楽しんだり、帯揚げや帯締めとリンクさせたりと、コーディネートの幅を広げます。ただし、肌の色によって似合う色、似合わない色があるため、試着して顔映りを確認するのがおすすめです。暖色系は血色を良く見せ、寒色系はクールな印象を与える傾向があります。

柄・加工の種類:個性を表現するアクセント

半衿の柄や加工も、着物姿の印象を大きく変える要素となります。

- 無地: シンプルで上品な印象を与えます。白無地は礼装の基本であり、色無地は色半衿として、着物や帯の柄を引き立てる脇役として重宝します。

- 刺繍半衿: 最も人気があり、半衿の華やかさを象徴する存在です。刺繍の糸の色、柄、密度によって印象が大きく変わります。吉祥文様や四季の花、古典柄からモダン柄、動物柄まで多種多様です。

- 染め半衿: 友禅染め、絞り染め、型染めなど、様々な染めの技法が使われます。手描きや手染めならではの温かみや、豊かな色彩が魅力です。衿元から胸元にかけて柄が流れるように描かれた絵羽柄のものもあります。

- プリント半衿: 気軽に楽しめる多様なデザインが特徴です。写真プリントや、大胆なグラフィックなど、現代的なセンスが光るものも多く、若い世代を中心に人気です。手入れが簡単なポリエステル製が多い傾向にあります。

- レース半衿: 洋風でフェミニンな印象を与えます。浴衣やカジュアル着物に合わせると、モダンで可愛らしい雰囲気を演出できます。

- ビーズ・スワロフスキー: 衿元にキラキラとした輝きをプラスします。パーティーや華やかなイベントなど、特別なシーンでの着用に適しています。

このように、半衿は素材、色、柄の組み合わせによって無限の表情を見せます。着用シーン、着物の種類、そして何よりも「自分がどんな着物姿になりたいか」を考えて選ぶことが、半衿選びの醍醐味です。

上品さを演出する白半衿

白半衿は、着物姿において「品格と清潔感」を象徴する、最も基本的な半衿です。特にフォーマルなシーンでは、その選択がマナーとして非常に重要となります。

礼装・フォーマルシーンでの役割

結婚式や成人式、卒業式、黒留袖といった格式の高い礼装の場では、原則として白無地の正絹半衿が基本中の基本です。これは、控えめでありながらも、顔色を明るく見せ、装う人の品位を高める効果があるためです。地紋入りの白半衿や、白地白刺繍(白い生地に白い糸で刺繍)の半衿であれば、光の当たり方で模様が浮かび上がり、控えめな華やかさを添えることができます。ただし、色物や派手な刺繍の半衿は、礼装においては避けるべきマナーとされています。

一方で、入学式や卒業式、訪問着や付け下げを着用するようなフォーマルな場では、白半衿が依然として一般的ですが、淡い色味の色半衿や、吉祥文様や花柄などの上品な刺繍半衿も許容される場合があります。いずれにしても、あくまで控えめで品格のあるものを選ぶことが大切です。

顔映りへの影響

前述の通り、白半衿はレフ板のような効果があり、顔色を明るく、そして肌を美しく見せる効果があります。これにより、着る人の表情がより一層引き立ち、全体的に清潔感と上品さを演出することができます。そのため、初めて着物を着る方や、どんな着物にも合わせたいと考える方には、まず白半衿から揃えることをおすすめしています。

白半衿は、最も汎用性が高く、季節や年代、着物の種類を問わずに着用できる万能なアイテムです。特に、迷った時や、まずは基本を押さえたいという場合に最適な選択肢となります。

顔映えに差をつける刺繍半衿

刺繍半衿は、衿元に華やかさと個性を添え、着用者の顔映えに大きな影響を与える魅力的なアイテムです。繊細な糸の輝きや立体感が、着物姿に奥行きと洗練をもたらします。

刺繍の種類と印象

刺繍半衿は、生地の色と刺繍糸の色の組み合わせによって、大きく印象が変わります。

- 白地白刺繍: 白い生地に白い糸で刺繍を施したものです。光の当たり方で模様が浮かび上がり、控えめながらも上品な華やかさがあります。礼装やフォーマルな場にも適しており、さりげないおしゃれを楽しむことができます。

- 白地色刺繍: 白い生地に色糸で刺繍を施したものです。比較的汎用性が高く、セミフォーマルからカジュアルまで幅広く使えます。振袖や訪問着など、華やかな着物に合わせることが多く、衿元にアクセントを加えたい場合にぴったりです。

- 色地白刺繍: 色の生地に白い糸で刺繍を施したものです。シックで落ち着いた印象を与え、カジュアルな着物や個性的な装いに合います。白糸の刺繍が、色の半衿に映えて美しいコントラストを生み出します。

- 色地色刺繍: 色の生地に色糸で刺繍を施したものです。最も個性的で華やかな印象を与え、カジュアル着物で個性を表現したいときに選ばれます。複数の色糸を使うことで、より豊かな表情が生まれます。

刺繍柄の種類と季節感

刺繍の柄には、日本の豊かな自然や伝統的なモチーフが数多く用いられます。これにより、着物姿に季節感や物語性を加えることができます。

- 吉祥文様: 鶴亀、松竹梅、宝尽くし、七宝など、おめでたい意味を持つ柄です。礼装や振袖、留袖など、慶事の着物に多く用いられます。

- 四季の花: 桜、菊、梅、椿、藤、牡丹、朝顔、紅葉など、季節を象徴する花々が描かれます。季節感を演出する上で非常に効果的です。例えば、春には桜、秋には菊といったように、着物の季節に合わせて選びます。

- 古典柄: 源氏香、鹿の子絞り、青海波、麻の葉など、伝統的な日本の文様です。上品で趣があり、長く愛用できるデザインが多いです。

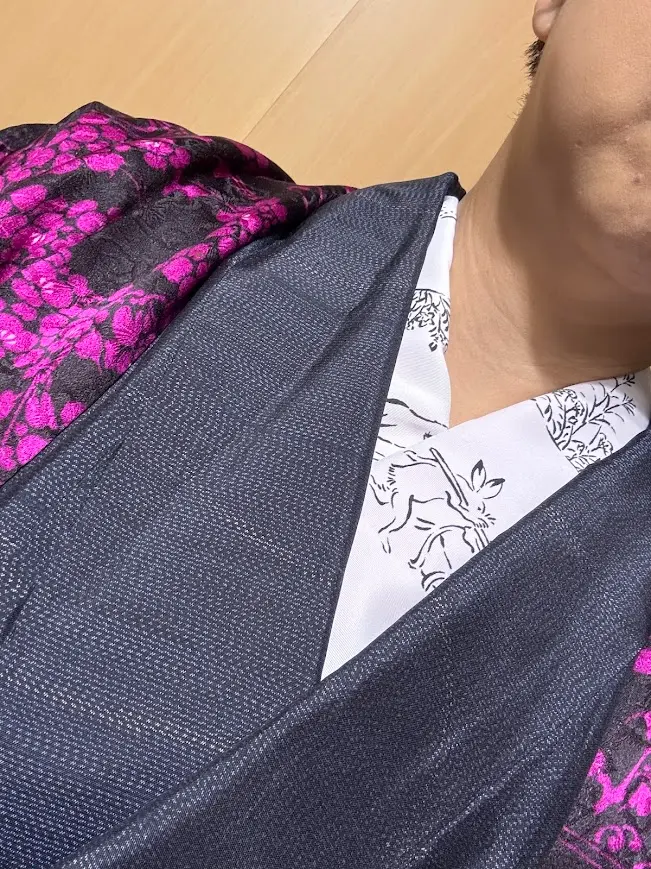

- モダン柄・動物柄: 近年では、幾何学模様やアールデコ調、ポップなモチーフなど、現代的なデザインも増えています。ウサギ、猫、フクロウなど、可愛らしい動物モチーフは、遊び心のあるカジュアル着物にぴったりです。

明治・大正期に流行した刺繍半衿は、繊細な技術と豊かな色彩が特徴で、現代のアンティーク着物愛好家の間でも高い人気を誇っています。当時の半衿は、現代の着物にはない独特の魅力を持っています。

半衿とは?着物姿を格上げする秘訣

- 美しさが際立つ半衿の付け方

- 季節やTPO別半衿コーディネート

- 半衿の正しい洗い方と手入れ

- 失敗しない半衿の賢い通販術

- 半衿とは、着物ライフを彩る存在

美しさが際立つ半衿の付け方

半衿は襦袢に縫い付けて使用するため、適切な付け方を知っていることが、美しく着崩れしにくい衿元を作る上で非常に重要です。ここでは、その基本的な手順とコツをご紹介します。

半衿を付ける前の準備

- 襦袢の衿を整える: まず、長襦袢の衿芯が入っている部分を平らにならします。もしシワがある場合は、アイロンをかけておくと、半衿をきれいに縫い付けやすくなります。

- 半衿のアイロンがけ: 新しい半衿や、洗濯後の半衿は、シワがないように丁寧にアイロンをかけておきましょう。特に刺繍半衿などは、刺繍部分を裏側から低温で優しくかけると良いです。

- しつけ糸と針の準備: 半衿を縫い付けるためのしつけ糸(または通常の縫い糸)、縫い針、まち針、ハサミを用意します。半衿が滑りやすい素材の場合は、仮止めクリップも便利です。

半衿の縫い付け方(手縫い基本編)

手縫いが基本ですが、手順を追って解説します。

- **半衿を「中表」に合わせる**: まず、長襦袢の**表衿**(着物を着たときに外から見える方)と半衿の**表側**を中表(なかおもて)にして、長襦袢の衿の内側(首側)の線に半衿の端を合わせます。このとき、半衿が襦袢の衿より両端5mm~1cm程度はみ出るように置くと、仕上がりがよりきれいです。

- まち針で仮止めする: 半衿の中央から左右に向かって、数カ所まち針で仮止めします。衿のカーブに合わせて、半衿を軽く引っ張りながらたるみがないように止めましょう。

- 内側を縫い付ける(千鳥がけ): 襦袢の衿の内側と半衿を、千鳥がけ(ちどりがけ)で縫い合わせます。千鳥がけは縫い目が斜めに交差するように縫う方法で、表に響きにくく、丈夫で適度な伸縮性があります。縫い始めと縫い終わりはしっかりと返し縫いをし、縫い目は細かすぎず粗すぎず(約5mm程度)均等に縫っていくと仕上がりがきれいです。

- 半衿を折り返す: 内側を縫い終えたら、半衿を外側に返します。このとき、半衿が襦袢の衿を包むような形になります。

- 外側を縫い付ける(本ぐけ): 襦袢の衿の外側(着物を着たときに外から見える方)と半衿を、本ぐけ(ほんぐけ)で縫い合わせます。本ぐけは縫い目がほとんど表に見えないように縫う方法です。細かく、丁寧に縫うことがポイントで、縫い目は襦袢の衿のキワに沿って、約2〜3mm程度の幅で、生地を薄くすくうように縫います。ここは着物から見える部分なので、特に丁寧に、縫い目が均一になるように心がけてください。

- 両端の処理: 半衿の両端は、襦袢の衿から少しはみ出すように残しておくと、衿芯を入れたときに美しく収まります。好みによっては襦袢の衿の長さに合わせて折り返し、縫い付けることもできます。

半衿付けは、初めは難しく感じるかもしれませんが、回数を重ねるうちに慣れてきます。慣れてくると、半衿付けも着物準備の楽しい時間の一つとなるでしょう。**YouTubeなどで「半衿付け 手縫い」と検索すると、多くの動画チュートリアルが見つかります。実際に動きを見ながら練習すると、よりスムーズに習得できるでしょう。**

便利なアイテム活用術

半衿付けが苦手な方や、手早く済ませたい方向けに、便利なアイテムもたくさん登場しています。

- 半衿テープ: 両面テープのように、半衿と襦袢を貼り付けて固定するタイプです。手縫いなしで簡単に装着できますが、粘着力が弱まったり、洗濯時に剥がれやすかったりするデメリットもあります。一時的な使用や応急処置に便利です。

- 半衿クリップ: 長襦袢の衿と半衿を挟んで仮止めするクリップです。縫い付ける際にまち針の代わりに使ったり、ファスナー付き半衿の固定に使ったりします。

- ファスナー付き半衿・仕立て衿: 襦袢の衿部分にファスナーが付いており、半衿もファスナーで着脱できるタイプです。数枚の半衿を用意しておけば、気分やTPOに合わせて簡単に交換できます。非常に手軽で、着物愛好家の間で人気を集めています。

番外編:筆者は安ピン派。100均で小さい安ピンを買ってきて半衿を長襦袢に付けてます。

美しい衿元を演出するコツ

半衿をきれいに縫い付けるだけでなく、着物を着る際の「衿の作り方」も美しい着物姿には不可欠です。

- 抜き加減(衣紋の抜き方): 首の後ろの衿元を適度に開けることを「衣紋を抜く(えもんをぬく)」と言います。うなじを見せることで、女性らしい色気や上品さを演出します。半衿は、この抜いた衣紋からちらりと見える部分のバランスが重要ですし、一般的にはこぶし一つ分程度が目安とされますが、着物やTPOによって調整します(振袖では多めに抜き、若い年齢では抜きすぎないなど)。抜きすぎるとだらしなく見え、抜きが足りないと野暮ったく見えてしまいます。

- 衿の角度: 衿元は、首の付け根に沿ってV字型またはU字型に整えます。衿が左右対称になっているか、浮いていないかを確認してください。鎖骨が見え隠れする程度が美しく、品があります。

- シワなく、たるみなく: 半衿にシワやたるみがあると、だらしない印象を与えてしまいます。衿芯をしっかり入れ、半衿がピンと張るように整えましょう。衿合わせの際に、襦袢の衿を軽く左右に引っ張りながら、半衿が浮かないように体に沿わせることが大切です。**衿芯には、プラスチック製、メッシュ製、船底型など様々な種類があり、それぞれ硬さや通気性が異なります。夏には通気性の良いメッシュ素材、着崩れを防ぎたい場合は硬めのプラスチック製を選ぶなど、季節や好みに合わせて使い分けることが可能です。衿芯は、半衿を縫い付けた後、長襦袢と半衿の間にできる筒状の空間に差し込むのが一般的です。**

季節やTPO別半衿コーディネート

日本の着物文化は、四季の移ろいや場を重んじる心と深く結びついています。半衿コーディネートにおいても、季節感とTPO(時・場所・場合)を考慮した選び方が非常に重要です。これにより、装う人の品格や常識が表現されます。

季節を表現する半衿の選び方

半衿は、その素材や柄を通して季節感を演出する重要なアイテムです。

- 袷(あわせ)の季節(10月~5月頃): この時期には、ちりめんや塩瀬、綸子といった厚手でしっかりとした生地の半衿が適しています。保温性があり、しっとりとした風合いが、秋から冬、春にかけての着物姿に落ち着きと上品さを与えます。

- 単衣(ひとえ)と夏物(6月下旬~9月上旬頃): 盛夏には、絽(ろ)や紗(しゃ)といった透け感のある涼やかな素材の半衿を選びます。麻素材の半衿も夏に人気です。見た目にも涼しげで、着る人にも清涼感を与えます。楊柳のような縦方向にシボが入った生地も、さらりとした肌触りで春から夏にかけての単衣の着物に合います。

- 柄での季節感: 半衿の柄でも季節を演出できます。春には桜や藤、夏には朝顔や金魚、秋には紅葉や菊、冬には雪の結晶や椿など、季節の花鳥風月をモチーフにした刺繍や染め柄を選ぶことで、着物姿に風情を添えることができます。

季節ごとの素材や柄を選ぶことで、着物全体に統一感が生まれ、より洗練された印象になります。日本の美しい四季を半衿で表現する楽しみは、着物ならではの醍醐味です。

TPOを表現する半衿の選び方

半衿の選び方は、着用するシーンや着物の種類によって大きく異なります。適切な半衿を選ぶことで、装う人の品格や常識が問われます。

- 礼装(結婚式、成人式、黒留袖など): 最も格式の高い礼装では、前述の通り、白無地の正絹半衿が基本中の基本です。地紋入りの白半衿や、白地白刺繍の半衿であれば、控えめな華やかさを添えることができますが、色物や派手な刺繍は避けるのがマナーです。

- フォーマル(入学式、卒業式、訪問着、付け下げなど): 礼装に準ずるフォーマルな場では、白半衿が一般的です。ただし、淡い色味の色半衿や、吉祥文様や花柄などの上品な刺繍半衿も許容されます。あくまで控えめで品格のあるものを選ぶことが大切です。

- カジュアル(お茶会、観劇、普段着、小紋、紬など): 最も自由に半衿選びを楽しめるのがカジュアルなシーンです。色半衿、柄半衿、モダンなデザイン、レース、ビーズなど、着物や帯とのコーディネートを楽しみながら、個性や遊び心を表現できます。例えば、アンティーク着物には大正ロマンを感じさせるモダンな刺繍半衿を合わせたり、ポップな小紋に遊び心のある動物柄の半衿を選んだりするなど、自分らしいスタイルを追求できます。

TPOに合わせた半衿選びは、着物のマナーとしても重要ですね。カジュアルなら、私も大胆な色柄に挑戦してみたいです!

半衿の正しい洗い方と手入れ

半衿は直接肌に触れる部分であり、汗や皮脂、化粧品などで汚れやすいアイテムです。適切なお手入れと保管は、半衿を長持ちさせ、常に美しい状態で着物を楽しむために不可欠です。

日常的な手入れ

着用後には、半衿にファンデーション、汗ジミ、皮脂汚れなどが付着していないか確認することが大切です。特に夏場や汗をかきやすい体質の方は、こまめなチェックが重要になります。

軽い汚れであれば、固く絞った清潔な布で優しく拭き取るか、中性洗剤を薄めた液を綿棒などに含ませ、汚れ部分を軽く叩いて汚れを浮かせます。その後、水で濡らした布で洗剤をしっかりと拭き取ります。ただし、正絹や刺繍半衿の場合は、自宅での部分洗いでもリスクが伴うため、専門業者に任せるのが最も安心です。

洗濯方法(素材別)

半衿の洗濯は、素材によって方法が異なります。必ず半衿の洗濯表示を確認してください。

| 素材の種類 | 洗濯方法の基本 | 注意点 |

|---|---|---|

| 正絹 (ちりめん、塩瀬、綸子、絽、紗など) |

専門店でのクリーニングが基本 | 水に弱く、縮みや色落ち、風合いの変化のリスクが高いです。自宅での洗濯は自己責任となります。どうしても手洗いする場合は、おしゃれ着用中性洗剤で優しく押し洗いし、陰干しします。刺繍半衿は特に専門業者への依頼をおすすめします。 |

| 化学繊維 (ポリエステルなど) |

自宅で洗濯可能 | 洗濯表示に従い、手洗いコースや弱水流で洗濯機を使用します。色落ちを防ぐため、他の衣類とは分けて洗うのがおすすめです。脱水は短時間にし、形を整えて陰干しします。アイロンは低温で当て布をしてかけます。 |

| 麻(あさ) | 自宅で洗濯可能 | 水に強く、自宅で洗濯できることが多いです。色落ちしやすいものもあるため、初めは単独で洗いましょう。手洗いまたは洗濯機の弱水流で洗い、脱水後はシワを伸ばして陰干しします。麻はシワになりやすいため、半乾きの状態でアイロンをかけると良いでしょう。 |

正絹の半衿を自宅で洗濯すると、縮み、色落ち、風合いの変化などが発生する可能性があります。特に、大切な半衿や高価なものは、着物専門のクリーニング店に依頼することをおすすめします。専門家は素材に適した方法で丁寧に扱ってくれます。

半衿の寿命と買い替えの目安

半衿は直接肌に触れるため、汗や皮脂、化粧品による汚れが付着しやすく、着物の中では比較的消耗しやすいアイテムです。素材や着用・洗濯頻度によって差はありますが、一般的に以下の点が買い替えの目安となります。

- 黄ばみやシミが目立つ: 長年の使用や保管状況により、特に白半衿は黄ばみが進行することがあります。通常の洗濯やクリーニングで落ちないシミも、買い替えのサインです。

- 生地の劣化: 生地の端がほつれてきたり、全体的に薄くなってきたり、繊維が弱くなっていると感じたら、交換を検討しましょう。特にちりめんなどは、シボが伸びて風合いが損なわれることもあります。

- 刺繍のほつれや色褪せ: 刺繍半衿の場合、糸のほつれや色褪せが目立つと、見た目の美しさが損なわれます。

正絹の半衿は丁寧に使えば数年〜10年以上と長く愛用できますが、ポリエステル製はより手軽に交換できるため、気軽に新しいものに挑戦するのも良いでしょう。常に清潔で美しい衿元を保つために、定期的なチェックと、必要に応じた買い替えをおすすめします。

保管方法

半衿は、洗濯やクリーニングで汚れを完全に落としてから保管することが重要です。汚れたまま放置すると、カビや虫食いの原因になってしまいます。

保管する際は、きれいに畳んで、できれば平らな場所に置くか、着物用のたとう紙に挟んで保管します。ハンガーに吊るす場合は、クリップなどで挟む部分に跡がつかないよう注意が必要です。高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。湿気はカビの原因となります。防虫剤を使用する場合は、直接半衿に触れないように、また他の着物類と種類を合わせて使用すると良いでしょう。

失敗しない半衿の賢い通販術

近年、半衿通販の選択肢は非常に増えていますが、実際に手に取って見られないという点で不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ポイントを押さえることで、通販でも賢く半衿を選ぶことが可能です。ここでは、失敗しないための通販術をご紹介します。

商品情報の詳細を確認する

通販サイトで半衿を選ぶ際、最も重要なのは商品情報です。以下の点を特に注意して確認しましょう。

- 素材の表示: 「正絹」「ポリエステル」「麻」など、明確な素材表示がされているかを確認します。これにより、肌触りや手入れの方法、着用シーズンがある程度判断できます。

- サイズ: 半衿の幅(約15cm)や長さ(約1m)は一般的なものが多いですが、稀に特殊なサイズもあります。お手持ちの襦袢に合うか、念のため確認しておきましょう。

- 色合い: 画面上と実物で色合いが異なることはよくあります。そのため、複数の写真や、着用イメージの写真があるかを確認します。「モニターの色設定によって実物と異なる場合があります」といった注意書きがないか、しっかりチェックしてください。

- 柄の拡大画像: 刺繍や染め柄の半衿を選ぶ際は、柄の細部が分かる拡大画像があるかを確認しましょう。繊細な刺繍なのか、大胆な柄なのか、イメージと合致するかどうかを判断する上で役立ちます。

レビューや評判を参考にする

実際に商品を購入した人のレビューや評価は、非常に貴重な情報源となります。特に、色味、質感、手入れのしやすさ、写真とのギャップなどに関するコメントに注目しましょう。良い評価だけでなく、ネガティブな意見も参考にすることで、購入後のギャップを減らすことができます。特に、写真では伝わりにくい素材感については、多くのレビューが参考になります。

返品・交換ポリシーを確認する

万が一、届いた半衿がイメージと違った場合や、不良品だった場合に備えて、購入前に必ず返品・交換のポリシーを確認しておきましょう。期間や条件、返送にかかる費用などを事前に把握しておくことで、トラブルを避けることができます。

実店舗での下見も検討する

もし可能であれば、気になる素材や色合いの半衿を一度実店舗で確認してから、通販サイトで同じ商品を探すという方法も有効です。これにより、通販での購入リスクを大幅に減らすことができます。また、百貨店の呉服売り場や、着物関連のイベントなどでも、季節ごとの新作半衿や、限定デザインの半衿が発表されることがありますので、足を運んでみるのも良いでしょう。**さらに、アンティーク着物愛好家の方にとっては、リサイクル着物店や骨董市で思わぬ掘り出し物に出会えることもあります。フリマアプリやオンラインオークションサイトでも、個人が手放す個性的な半衿や珍しい柄の半衿が見つかることがあり、多様な選択肢を検討するのも賢い通販術の一つと言えるでしょう。**

私も通販で失敗した経験があります。特に半衿は顔に近いので、色や質感の確認は重要ですね。レビューと返品ポリシーはしっかり確認しようと思います。

半衿とは、着物ライフを彩る存在

半衿は、着物姿を格段に引き立てるだけでなく、現代の着物ライフをより豊かに、そしてクリエイティブにするための重要な存在です。単なる伝統的な装身具にとどまらず、自己表現の手段として、その価値を再認識されています。

カジュアル着物での自由なコーディネート

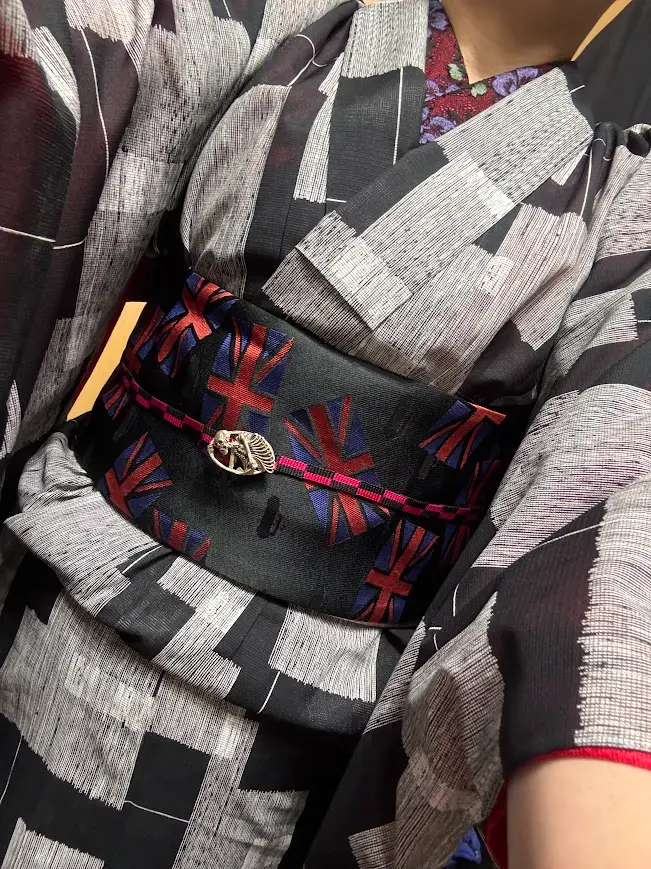

現代の着物愛好家の間では、ルールに縛られすぎず、自分らしい着こなしを楽しむ「カジュアル着物」が人気です。半衿は、このカジュアル着物において、個性を表現する重要なアイテムとなっています。洋服感覚で、着物と半衿をコーディネートすることができます。着物の色柄から一色取って半衿にしたり、あえて全く違う色を差し色にしたり、半衿の柄を主役にして他の小物をシンプルにまとめたりと、自由な発想で楽しむことが可能です。アンティーク着物には大正ロマンを感じさせるモダンな刺繍半衿や、くすみカラーの色半衿などがよく似合いますし、柄on柄といった上級者コーデも人気です。

男性着物における半衿のおしゃれ

男性の着物の場合、フォーマルな場では白い半衿が基本ですが、カジュアルな着物姿においては、男性も半衿でおしゃれを楽しむ方が増えています。白い半衿でも、塩瀬やちりめんといった素材の違いや、地紋の有無でさりげない違いを演出できます。グレー、紺、茶、モスグリーンなど、落ち着いた色味の色半衿は、男性の着物にもよく似合います。近年では、男性向けの粋な小紋柄や、地紋に遊び心のある柄が織り込まれた半衿も登場しており、さりげない個性を表現するアイテムとして注目されています。

半衿を通じた新しい表現

SNSの普及により、様々な着物愛好家が半衿を使ったコーディネート術や、半衿付けのコツ、オリジナル半衿の紹介などを発信しています。これにより、半衿に関する情報やトレンドが瞬く間に広がり、多くの人に刺激を与えている状況です。既成の半衿だけでなく、自分で生地を選んで染めたり、刺繍を施したり、ワッペンを付けたりして、世界に一つだけのオリジナル半衿を作る人も増えています。着物デザイナーやクリエイターが、従来の枠にとらわれないモダンな柄や、レース、ベルベット、ファーなど異素材を組み合わせた半衿を発表しており、洋服のトレンドを取り入れたり、和洋折衷のスタイルを楽しんだりする際に活用されています。

近年、半衿に特化した専門店が増えており、様々な素材、色、柄の半衿を一度に見比べ、選ぶことができるようになりました。これらの専門店では、専門知識を持ったスタッフが、着物やTPOに合わせた半衿選びのアドバイスをしてくれるため、初心者でも安心して選べます。

半衿がこんなにも多様な楽しみ方を提供してくれるとは知りませんでした。私も自分だけのオリジナル半衿を作って、もっと着物ライフを楽しんでみたいです!

まとめ

「半衿」は、着物姿において、単なる装飾品や汚れ防止の布切れではありません。その小さな存在の中に、日本の伝統的な美意識、季節感、TPOへの配慮、そして個性を表現する豊かな可能性が詰まっています。

- 半衿は長襦袢の衿に縫い付ける細長い布地である

- 主な役割は汚れ防止、装飾性、季節感の表現である

- 顔映りを左右し、着物姿の品格や美しさを決定づける

- 原型は平安時代の掛け衿に遡り、江戸時代に広く普及し多様化した

- 明治以降も洋装化が進む中で和装文化の一部として変化し現代に至る

- 正絹、ポリエステル、麻など素材の種類が豊富である

- ちりめん、塩瀬、絽などは季節によって使い分ける

- 白半衿は礼装の基本であり、顔色を明るく見せる効果がある

- 色半衿や柄半衿はカジュアルシーンで個性を表現する

- 刺繍半衿は華やかさを添え、白地白刺繍は上品さを演出する

- 半衿の付け方は「千鳥がけ」と「本ぐけ」が基本である

- 半衿テープやファスナー付き半衿など便利なアイテムもある

- 半衿付けの動画コンテンツを活用すると習得がスムーズになる

- 衿芯の種類を使い分けることで美しい衿元を追求できる

- 衣紋の抜き加減や衿の角度が美しい着姿には不可欠である

- 正絹は専門クリーニング、ポリエステルや麻は自宅で洗濯可能である

- 半衿の黄ばみや生地の劣化は買い替えの目安となる

- 通販利用時は素材、サイズ、色合い、レビュー、返品ポリシー確認が重要である

- リサイクル着物店やフリマアプリも個性的な半衿を見つける場所となる

- 現代ではカジュアル着物や男性着物でも半衿がおしゃれのツールとなる

- オリジナル半衿作成や異素材ミックスなど新しい表現も生まれている