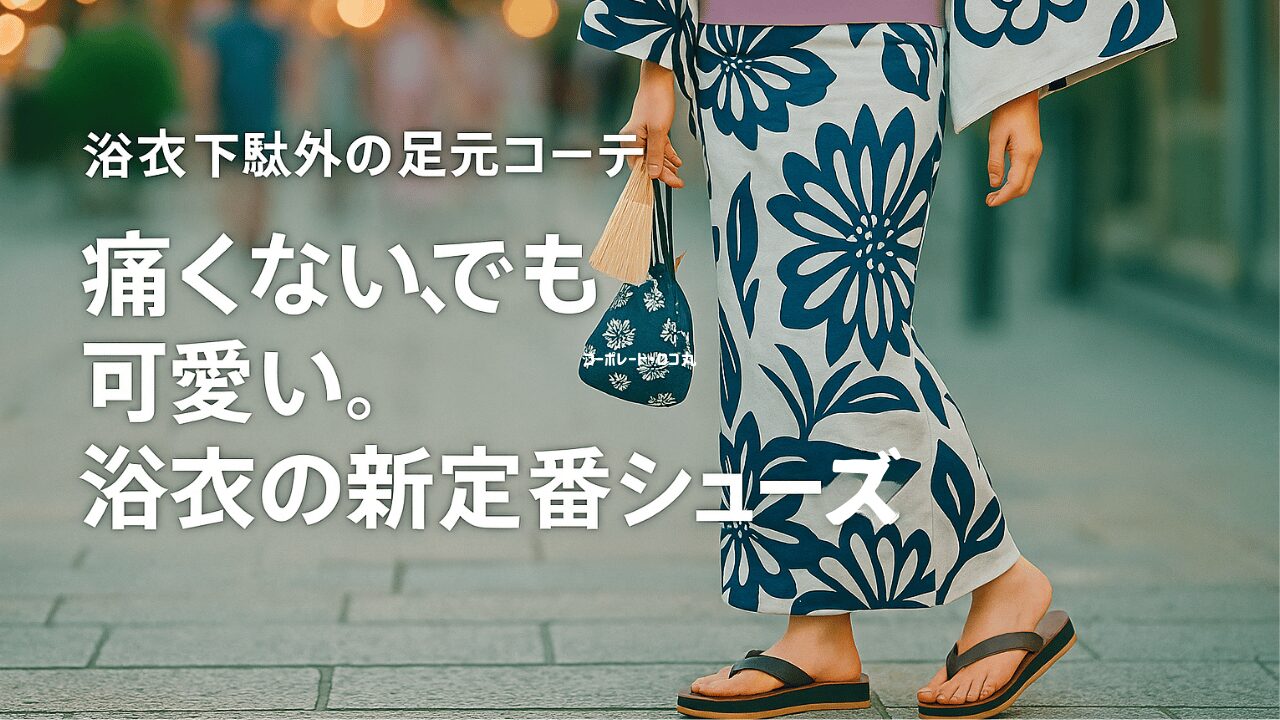

浴衣に合う下駄以外の履物選び

夏のお祭りや花火大会が近づくと、浴衣を着る機会も増えてきますね。浴衣姿を楽しみたいけれど、下駄が歩きにくくて足が痛くなるという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。実は浴衣に合わせる履物は下駄以外にも様々な選択肢があります。

浴衣は元々「湯帷子」として入浴後に着る寝間着のようなものだったため、フォーマルな着物と違って履物に厳格なルールはありません。男性も女性も、歩きやすい靴を選んで快適に浴衣を楽しむことができるのです。

レディース向けには厚底サンダルやトングサンダル、メンズ向けには雪駄や和風サンダルなど、浴衣に合う靴の種類は豊富です。また、「浴衣にサンダルを合わせるとダサく見えるのでは?」と心配する方もいますが、選び方次第でおしゃれな和洋折衷スタイルを楽しめます。

さらに、浴衣と下駄の組み合わせか、浴衣と草履の組み合わせか迷われる方も多いですが、それぞれに特徴があり、シーンや好みに合わせて選ぶことができます。最近ではスニーカーを合わせたカジュアルなコーディネートや、靴下を上手に取り入れたスタイルも注目されています。

この記事では、浴衣に合わせる下駄以外の履物について、選び方のポイントやコーディネートのコツを詳しくご紹介します。足元の悩みを解消して、より快適に浴衣を楽しみましょう。

-

浴衣は元々寝間着として使われていたカジュアルな和装のため、履物に厳格なルールはなく下駄以外の選択も問題ない

-

下駄以外の履物(サンダル・スニーカー・ブーツなど)を選ぶと歩きやすさが向上し、長時間の着用でも足が痛くなりにくい

-

履物選びでは浴衣や帯の色と合わせること、素足の部分が見える履物を選ぶことで統一感のあるコーディネートになる

-

TPOに合わせた履物選びが重要で、神社仏閣での正式な行事では伝統的な履物が望ましい

浴衣に合わせる靴の選び方とマナー

浴衣を着る機会が増える夏のシーズン、足元の履物選びに悩む方は少なくありません。伝統的には下駄が定番ですが、現代では様々な選択肢があります。浴衣に合わせる靴を選ぶ際には、いくつかの基本的なポイントを押さえておくと失敗がありません。

まず知っておきたいのは、浴衣は元々寝間着として使われていたカジュアルな和装であるため、着物ほど厳格なマナーがないということです。そのため、下駄以外の履物を選んでも特に問題はありません。ただし、TPOに合わせた選択が大切です。神社仏閣での正式な行事に参加する場合は、伝統的な下駄や草履を選ぶのがマナーとして望ましいでしょう。

靴を選ぶ際の基本は、浴衣や帯に使われている色と合わせることです。例えば、紺色の浴衣に赤い帯を締めている場合、靴は紺色か赤色を取り入れたものを選ぶと統一感が生まれます。全体の色使いは3色程度に抑えると、まとまりのあるコーディネートになります。

また、浴衣に合わせる靴のデザインも重要です。下駄に近い形状の鼻緒付きサンダルは違和感なく馴染みますが、スポーツテイストの強いものは避けた方が無難です。足を覆う部分が多いデザインよりも、素足の部分が見えるタイプの方が浴衣の軽やかさとバランスが取れます。

一方で、靴を選ぶ際は自分が目指すコーデのイメージを明確にしておくことも大切です。例えば、レトロな雰囲気を出したいならハイカットスニーカーやブーツ、カジュアルダウンしたいならビーチサンダルというように、全体のテイストに合わせて選びましょう。

浴衣に靴を合わせる際の注意点として、小物との調和も忘れてはいけません。バッグや髪飾りなど他の小物とも雰囲気を合わせることで、より洗練されたスタイルになります。スポーティな雰囲気を出したい場合は、フリル付きのカゴバッグよりもクリアバッグやメッシュバッグの方が調和します。

このように、浴衣に合わせる靴選びには明確なルールというよりは、全体のバランスを見る目が重要です。自分の好みやスタイル、歩きやすさを考慮しながら、浴衣の魅力を引き立てる履物を選んでみてください。

浴衣に靴を合わせるメリットと歩きやすさ

浴衣を着る際、下駄以外の靴を選ぶことには様々なメリットがあります。特に長時間のイベントや歩く距離が長い場合、履き慣れない下駄では足が痛くなってしまい、せっかくの楽しい時間が台無しになることも少なくありません。

最大のメリットは何といっても歩きやすさです。普段から履き慣れているサンダルやスニーカーは、下駄と比べて足への負担が格段に軽減されます。下駄の鼻緒は足の指の間に擦れを作りやすく、木製の台は衝撃吸収性が低いため、長時間歩くと足裏や膝に負担がかかります。対して、クッション性のあるサンダルやスニーカーなら、長時間の歩行でも快適に過ごせるでしょう。

例えば、鼻緒付きトングサンダルは下駄と同じような見た目でありながら、重量が約30%軽く、柔らかい素材で作られているため足への負担が少なくなります。特に太めの鼻緒のものを選べば、擦れによる痛みも軽減できます。また、厚底サンダルは全体に均一の厚みがあるため安定感があり、見た目の可愛らしさと歩きやすさを両立できます。

次に挙げられるメリットは、コーディネートの幅が広がることです。同じ浴衣でも履物を変えるだけで、エレガントにもカジュアルにも印象を変えることができます。例えば、編み上げブーツを合わせれば大正ロマン風のレトロな雰囲気に、スポーツサンダルを合わせればカジュアルでアクティブな印象になります。

さらに、実用的なメリットとして、浴衣以外の時にも使える点が挙げられます。下駄は浴衣を着る時にしか使わないため、保管場所に困ることもありますが、サンダルやスニーカーは普段使いもできるので経済的です。

ただし、靴の種類によって歩きやすさは異なります。例えば、ハイヒールは見た目は華やかですが長時間の歩行には不向きです。一方、太めのヒールや厚底タイプなら安定感があり、比較的歩きやすいでしょう。スニーカーは最も歩きやすい選択肢ですが、浴衣との相性を考えると、シンプルなデザインのものが調和しやすいです。

いずれにしても、浴衣を着る際のイベントの内容や歩く距離、立ち続ける時間などを考慮して、自分の足に合った履物を選ぶことが大切です。足元が快適であれば、浴衣姿での外出をより一層楽しむことができるでしょう。

浴衣に合わせるサンダルは本当にダサい?

「浴衣にサンダルはダサいのでは?」と心配する方も多いですが、実際のところ、適切に選べば全くダサくありません。むしろ、おしゃれな和洋折衷スタイルとして注目されています。

最近の調査では、浴衣にサンダルを合わせることについて50人にアンケートを取ったところ、「良いと思う」という肯定的な意見が最も多く、全体的に見ても肯定的な考え方が主流でした。もちろん「着こなし次第」という意見も多く、どのようなサンダルを選ぶかが重要だということがわかります。

サンダルの中でも特に浴衣に合うのは、和風デザインのものです。最近では和柄が入った下駄風サンダルも多く販売されており、これらは浴衣の和の雰囲気を損なわずに履きやすさを両立しています。例えば、鼻緒付きのトングサンダルは下駄に似た見た目でありながら、クッション性に優れているため長時間の着用でも足が痛くなりにくいです。

また、ビーチサンダルも下駄と形状が似ているため、浴衣に合わせやすい選択肢です。ただし、蛍光色などの派手な色は避け、落ち着いた色味のものを選ぶと浴衣との調和が取れます。高さのないタイプを選ぶ場合は、浴衣の丈を少し短めに着付けると全体のバランスが良くなります。

厚底サンダルも人気の選択肢で、特にころんとしたシルエットの可愛らしいデザインは、ギンガムチェックなどの可愛らしい浴衣と相性抜群です。バッグなどの小物も丸みのあるものにすると、より統一感のあるコーディネートになります。

さらに、スポーツサンダルもシンプルなデザインであれば違和感なく合わせることができます。特に無地の浴衣やストライプなどすっきりとしたデザインの浴衣との相性が良いでしょう。

サンダルを選ぶ際のポイントは、浴衣や帯に使われている色と合わせることです。統一感のあるコーディネートにするために、浴衣や帯に取り入れられている色と同じものを選ぶと良いでしょう。また、装飾品は控えめのシンプルなデザインの方が浴衣の邪魔をせず、洗練された印象になります。

一方で、年配の方や着物に詳しい方の中には「浴衣にサンダルは…」と思う方もいるかもしれません。しかし、浴衣は元々寝巻きとして使われていたものであり、現代では夏祭りや花火大会などのカジュアルな場で楽しむものとなっています。そのため、「昔からの風習に合わせて下駄を履かなければいけない」という固定観念にとらわれる必要はありません。

何よりも大切なのは、自分自身が快適に過ごせることです。無理して下駄を履いて足が痛くなってしまっては、せっかくの浴衣を楽しむことができません。特に大きな花火大会など人の多い場所に長時間出かける場合は、自分の体調を優先するべきでしょう。

浴衣にサンダルを合わせることは決してダサいことではなく、むしろ現代的なおしゃれの一つとして認知されつつあります。自分の好みやスタイル、そして何より快適さを重視して、足元のコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうか。

浴衣に合う靴の種類と正式な名前

浴衣を着る機会が増える夏のシーズン、下駄以外の履物を検討している方も多いのではないでしょうか。実は浴衣に合わせる履物は下駄だけではなく、様々な選択肢があります。それぞれの特徴や正式名称を知ることで、自分に合った快適な履物選びができるようになります。

まず知っておきたいのは、浴衣は元々「湯帷子」として入浴後に着る寝間着のようなものだったため、フォーマルな着物と違って履物にも厳格なルールがないということです。そのため、TPOに合わせた自由な選択が可能です。ただし、神社仏閣での正式な行事に参加する場合は、伝統的な履物を選ぶのがマナーとして望ましいでしょう。

浴衣に合わせやすい代表的な履物として「鼻緒付きトングサンダル」があります。これは下駄と同じように親指と人差し指の間に鼻緒が通る形状ですが、木製ではなくクッション性のある素材でできているため、長時間の歩行でも足が痛くなりにくいのが特徴です。市場では「和風サンダル」や「浴衣サンダル」という名称で販売されていることが多いです。

また「厚底サンダル」も人気の選択肢です。全体に均一の厚みがあるため安定感があり、見た目の可愛らしさと歩きやすさを両立できます。特に「ころんとサンダル」と呼ばれる丸みを帯びたデザインは、浴衣の柔らかい印象とマッチします。

「ビーチサンダル」も下駄と形状が似ているため、浴衣に合わせやすい履物です。特に「和柄ビーチサンダル」は、浴衣との調和が取れやすくなっています。ただし、あまりにもカジュアルな印象のものは避け、落ち着いた色味のものを選ぶと良いでしょう。

スポーツテイストの「スポーツサンダル」も、シンプルなデザインであれば浴衣に合わせることができます。「グルカサンダル」や「スポーツテックサンダル」と呼ばれる、足をしっかり固定できるタイプは、長時間歩く予定がある場合に特におすすめです。

さらに「アンクルストラップサンダル」は足首にストラップがあるため安定感があり、浴衣姿をエレガントに見せたい方に適しています。「グラディエーターサンダル」と呼ばれる複数のストラップがあるデザインも、品のある印象を演出できます。

一方で、スニーカーを合わせる場合は「ローカットスニーカー」「ハイカットスニーカー」「厚底スニーカー」など、色使いが少ないシンプルなデザインのものが浴衣に馴染みやすいです。特に白や生成りなど明るい色のスニーカーは、浴衣の色を引き立てる効果があります。

秋口の涼しい時期に浴衣を着る場合は「編み上げブーツ」や「ショートブーツ」も選択肢となります。特に「レースアップブーツ」と呼ばれる編み上げタイプは、大正ロマン風の雰囲気を演出できるため、レトロな浴衣との相性が良いです。

このように、浴衣に合わせる履物は様々な種類と名称があります。自分の好みやスタイル、歩く距離や時間、そして浴衣のデザインに合わせて選ぶことで、より快適で素敵な浴衣姿を楽しむことができるでしょう。

男性の浴衣に合わせる下駄以外の選択肢

男性の浴衣姿というと、伝統的には下駄を履くイメージが強いですが、実際には様々な履物の選択肢があります。下駄が歩きにくい、足が痛くなるという悩みを持つ方も多いため、快適さと見た目のバランスを考慮した代替品を知っておくと便利です。

男性の浴衣に最も合わせやすい下駄以外の履物として「雪駄(せった)」があります。雪駄は草履の一種で、主に夏に着用される男性用の履物です。平たく広い底面が特徴で、軽くて通気性が良いため、浴衣やカジュアルな着物との相性が抜群です。素材には麻や竹の皮などの天然素材が使われ、底面は革張りになっています。下駄と比べて高さがないため、歩きやすく安定感があるのが魅力です。2025年の最新モデルでは、底にクッション性を高めたものも登場しており、長時間の着用でも疲れにくくなっています。

次に「和風サンダル」も人気の選択肢です。これは雪駄に似たデザインでありながら、現代的な素材と構造を取り入れた履物です。特に「GAVIC」や「たたみサンダル」などのブランド品は、クッション性が良く鼻緒に係る足の指間が痛くなりにくいよう工夫されています。黒やネイビーなどのシックなカラーを選べば、浴衣姿を引き締める効果も期待できます。

「グルカサンダル」も男性の浴衣に合わせやすい履物です。足幅の広い日本人男性向けに、甲部の調整が可能なベルクロ式モデルが人気を集めています。例えば「TEVA」の「オリジナルユニバーサル」シリーズは、浴衣との相性が良いと評判です。黒帯×茶系のグルカサンダルという組み合わせが定番となっており、落ち着いた印象を与えることができます。

ビーチサンダルも下駄と形状が似ているため、カジュアルな浴衣スタイルには馴染みます。ただし、あまりにも派手な色や柄のものは避け、黒や紺などの落ち着いた色を選ぶことがポイントです。最近では「クロックス」のビーチサンダルタイプも、シンプルなデザインであれば違和感なく合わせることができます。

より本格的な印象を求めるなら「革製サンダル」も選択肢の一つです。特に「レザートング」と呼ばれるタイプは、上品な印象を与えながらも歩きやすさを確保できます。経年変化で味わいが増す本革製のものを選べば、長く愛用できる一足になるでしょう。

スニーカーを合わせる場合は、シンプルなデザインのものを選ぶことが重要です。特に「ローカットキャンバス」は浴衣との相性が良く、白や紺などの落ち着いた色を選ぶと浮いた印象になりません。浴衣の裾を少し短めに調整して足首を見せると、バランスが取れたスタイルになります。

秋口の涼しい時期には「レザーブーツ」も選択肢となります。特に「ドクターマーチン」の「1460」などの定番モデルは、無地の紺浴衣と合わせると洗練された印象になります。靴紐は二重巻き結びにするなど、細部までこだわるとだらしない印象を防止できます。

いずれの履物を選ぶ場合も、浴衣や帯に使われている色と合わせることで統一感が生まれます。全体の色使いは3色程度に抑えると、まとまりのあるコーディネートになります。また、一緒に出かける相手の装いとのバランスも考慮すると、より洗練された印象を与えることができるでしょう。

このように、男性の浴衣に合わせる履物は下駄以外にも多くの選択肢があります。自分のスタイルや歩く距離、シーンに合わせて最適な履物を選ぶことで、快適で格好良い浴衣姿を楽しむことができます。

浴衣の下駄以外でおしゃれな足元コーデ

浴衣に合わせる草履と下駄の違いと選び方

浴衣を着る際、足元の履物選びで迷うことはありませんか?「下駄が定番だけど草履でもいいの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。実は、浴衣に合わせる履物には明確なルールはなく、それぞれの特徴を理解して自分に合ったものを選ぶことが大切です。

まず、下駄と草履の基本的な違いを知っておきましょう。下駄は木製の台に「歯」と呼ばれる突起が2つ付いており、主に桐などの木材で作られています。一方、草履は平らな台で底が舟形になっており、コルクやウレタンなどの柔らかい素材が使われることが多いです。この構造の違いが履き心地や見た目に大きく影響します。

歴史的には、浴衣には下駄を合わせるのが一般的でした。これは江戸時代、浴衣が寝間着のような位置づけだった頃、庶民が気軽に履ける履物が下駄だったためです。当時は草履が高級品とされており、カジュアルな浴衣に合わせることはあまりなかったのです。しかし現代では、様々なデザインの草履が登場し、浴衣に草履を合わせるスタイルも増えてきました。

下駄の最大の特徴は、歩くときに「からんころん」という音が鳴ることです。この音色は夏祭りの風情を感じさせ、浴衣姿を一層引き立てます。また、下駄は通気性が良く、雨の日でも比較的使いやすいという利点があります。ただし、木製の台は硬く、長時間歩くと足が痛くなりやすいというデメリットも。特に初めて履く方は、事前に少し慣らしておくことをおすすめします。

一方で草履は、柔らかい素材でできているため、下駄よりも足への負担が少なく、長時間歩いても疲れにくいのが魅力です。特にカジュアルな草履は靴底が低めで歩きやすく、浴衣デビューの方や足への負担を気にする方に適しています。ただし、伝統的な雰囲気を重視するなら、下駄の方が浴衣との調和が取れるでしょう。

選び方のポイントとしては、まず自分が参加するイベントの性質を考慮することが大切です。神社の祭りなど伝統的な行事に参加するなら下駄、長時間歩く予定の花火大会なら草履というように、TPOに合わせて選ぶと良いでしょう。また、浴衣のデザインとの調和も重要です。古典的な柄の浴衣には下駄が、モダンなデザインの浴衣には洗練された草履が映えます。

サイズ選びも重要なポイントです。理想的なサイズは、かかとが1cm程度はみ出すくらいのもの。これにより、歩行時の安定感が増し、長時間履いても疲れにくくなります。また、鼻緒が合わないと足が痛くなる原因になるので、購入時には試し履きをして、鼻緒の位置や締め付け具合をチェックしましょう。

このように、下駄と草履にはそれぞれ特徴があり、どちらが優れているということではありません。自分の好みやシーン、浴衣のデザイン、そして何より履き心地を重視して選ぶことが、浴衣を楽しむ秘訣です。足元の履物選びを工夫することで、浴衣姿がより一層引き立ち、夏のイベントを快適に楽しむことができるでしょう。

レディース向け浴衣に合う靴のコーディネート

浴衣を着る機会が増える夏のシーズン、伝統的な下駄以外にも様々な履物を選択できることをご存知でしょうか。特に女性は足の痛みを感じやすく、下駄で長時間過ごすことに抵抗がある方も多いはず。実は浴衣は元々寝間着として使われていたカジュアルな和装なので、履物に関して厳格なルールはありません。自分らしいスタイルで浴衣を楽しむために、様々な靴のコーディネートを見ていきましょう。

サンダルは下駄の代わりとして最も人気のある選択肢です。特に鼻緒付きのトングサンダルは、下駄と同じようなシルエットでありながら、クッション性に優れているため長時間の着用でも足が痛くなりにくいのが特徴です。選ぶ際のポイントは、鼻緒が太めのものを選ぶこと。細い鼻緒だと足の指の間に食い込みやすく、痛みの原因になります。また、少し高さのあるものを選ぶと、浴衣の裾さばきが良くなり、全体のバランスも取れます。

厚底サンダルも浴衣との相性が良く、特に若い世代に人気です。全体に均一の厚みがあるため安定感があり、見た目の可愛らしさと歩きやすさを両立できます。ころんとしたシルエットの厚底サンダルは、ギンガムチェックなどの可愛らしい浴衣と組み合わせると統一感が生まれます。バッグなどの小物も丸みのあるものにすると、より調和のとれたコーディネートになるでしょう。

スポーツサンダルもシンプルなデザインであれば浴衣に合わせることができます。特に無地の浴衣やストライプなどすっきりとしたデザインの浴衣との相性が良いです。ただし、あまりにもスポーティな印象の強いものは避け、シンプルで落ち着いたデザインのものを選ぶことがポイントです。色も派手すぎないものを選び、浴衣や帯に使われている色と合わせると統一感が出ます。

意外かもしれませんが、スニーカーも浴衣との組み合わせが楽しめます。特にハイカットスニーカーは、レトロな雰囲気を演出できるため、古典柄の浴衣と合わせると新しい和モダンスタイルが完成します。スニーカーを選ぶ際は、色使いが少ないシンプルなデザインのものが浴衣に馴染みやすいです。白や生成りなど明るい色のスニーカーは、浴衣の色を引き立てる効果があります。浴衣の裾を少し短めに調整して足首を見せると、バランスの良いスタイルになります。

秋口の涼しい時期に浴衣を着る場合は、編み上げブーツという選択肢もあります。特に大正ロマン風のレトロな雰囲気を演出したい場合におすすめです。編み上げブーツを合わせる際は、浴衣をきっちりと着こなし、帯や小物と色を合わせると統一感が出て好印象です。この組み合わせは、袴にブーツを合わせた大正時代の「ハイカラさん」を思わせる、あえての着こなしであることが伝わりやすいスタイルです。

どのような靴を選ぶ場合でも、浴衣や帯に使われている色と合わせることで統一感が生まれます。例えば、全体的に白色ベースで模様はカラフル、帯が赤色の浴衣なら、靴全体が白色のもの、もしくは赤色を取り入れたものを選ぶと良いでしょう。全体の色使いは3色程度に抑えると、まとまりのあるコーディネートになります。

また、靴だけでなく小物との調和も忘れてはいけません。例えばスポーティな雰囲気にしたい時は、フリル付きのカゴバッグよりもクリアバッグやメッシュバッグの方が調和します。このように靴と小物の雰囲気を合わせることで、より洗練されたスタイルになります。

浴衣に合わせる靴選びで最も大切なのは、自分が目指すコーデのイメージを明確にすることです。カジュアルにしたいのか、エレガントにしたいのか、レトロな雰囲気を出したいのかによって、選ぶべき靴も変わってきます。自分の好みやスタイル、歩く距離や時間、そして浴衣のデザインに合わせて選ぶことで、より快適で素敵な浴衣姿を楽しむことができるでしょう。

メンズ浴衣に合わせる靴のおすすめスタイル

男性の浴衣姿というと、伝統的には下駄を履くイメージが強いですが、実際には様々な履物の選択肢があります。特に下駄が歩きにくい、足が痛くなるという悩みを持つ方には、快適さと見た目のバランスを考慮した代替品を知っておくと便利です。今回は、メンズ浴衣に合わせる下駄以外の靴のスタイルについてご紹介します。

男性の浴衣に最も合わせやすい下駄以外の履物として「雪駄(せった)」があります。雪駄は草履の一種で、主に夏に着用される男性用の履物です。平たく広い底面が特徴で、軽くて通気性が良いため、浴衣やカジュアルな着物との相性が抜群です。素材には麻や竹の皮などの天然素材が使われ、底面は革張りになっています。下駄と比べて高さがないため、歩きやすく安定感があるのが魅力です。最近のモデルでは、底にクッション性を高めたものも登場しており、長時間の着用でも疲れにくくなっています。

「和風サンダル」も人気の選択肢です。これは雪駄に似たデザインでありながら、現代的な素材と構造を取り入れた履物です。特に「GAVIC」や「たたみサンダル」などのブランド品は、クッション性が良く鼻緒に係る足の指間が痛くなりにくいよう工夫されています。黒やネイビーなどのシックなカラーを選べば、浴衣姿を引き締める効果も期待できます。

「ビーチサンダル」も下駄と形状が似ているため、カジュアルな浴衣スタイルには馴染みます。ただし、あまりにも派手な色や柄のものは避け、黒や紺などの落ち着いた色を選ぶことがポイントです。特に雪駄に近い見た目のビーチサンダルは、浴衣との相性が抜群です。男性の場合、足元が見えにくいため、サンダルの形状よりも色合いを浴衣に合わせることが重要になります。

「グルカサンダル」も男性の浴衣に合わせやすい履物です。足幅の広い日本人男性向けに、甲部の調整が可能なベルクロ式モデルが人気を集めています。例えば「TEVA」の「オリジナルユニバーサル」シリーズは、浴衣との相性が良いと評判です。黒帯×茶系のグルカサンダルという組み合わせが定番となっており、落ち着いた印象を与えることができます。

より本格的な印象を求めるなら「革製サンダル」も選択肢の一つです。特に「レザートング」と呼ばれるタイプは、上品な印象を与えながらも歩きやすさを確保できます。経年変化で味わいが増す本革製のものを選べば、長く愛用できる一足になるでしょう。革製品は耐久性も高く、何度も使用することで足に馴染んでいくため、初めは少し硬く感じても次第に快適になります。

スニーカーを合わせる場合は、シンプルなデザインのものを選ぶことが重要です。特に「ローカットキャンバス」は浴衣との相性が良く、白や紺などの落ち着いた色を選ぶと浮いた印象になりません。浴衣の裾を少し短めに調整して足首を見せると、バランスが取れたスタイルになります。また、スニーカーを合わせる場合は、帽子や小物使いでカジュアル感を統一すると良いでしょう。例えば、キャップやハンチングを合わせることで、全体のバランスが取れます。

秋口の涼しい時期には「レザーブーツ」も選択肢となります。特に「ドクターマーチン」の「1460」などの定番モデルは、無地の紺浴衣と合わせると洗練された印象になります。靴紐は二重巻き結びにするなど、細部までこだわるとだらしない印象を防止できます。ブーツを合わせる場合は、インナーにTシャツやハイネックを着て首元から見せるなど、小物使いにも意識を向けると、おしゃれ度がアップします。

いずれの履物を選ぶ場合も、浴衣や帯に使われている色と合わせることで統一感が生まれます。例えば、全体的に紺色ベースで模様は白色、帯は茶色なら、靴の色を茶色もしくは紺色のものにすると良いでしょう。全体の色使いは3色程度に抑えると、まとまりのあるコーディネートになります。

また、一緒に出かける相手の装いとのバランスも考慮すると、より洗練された印象を与えることができます。パートナーが浴衣に草履を合わせているなら、自分も同じように草履系の履物を選ぶと統一感が出ます。

このように、男性の浴衣に合わせる履物は下駄以外にも多くの選択肢があります。自分のスタイルや歩く距離、シーンに合わせて最適な履物を選ぶことで、快適で格好良い浴衣姿を楽しむことができるでしょう。浴衣を着る機会が増える夏のシーズン、ぜひ足元にもこだわって、おしゃれな和装を楽しんでみてください。

浴衣にスニーカーを合わせるコツと注意点

浴衣にスニーカーを合わせるスタイルは、近年じわじわと人気を集めています。下駄が歩きにくい、足が痛くなるという悩みを解決できるだけでなく、個性的なコーディネートを楽しめる点も魅力です。しかし、和装である浴衣と洋装のスニーカーを組み合わせるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

まず知っておきたいのは、スニーカーの選び方です。浴衣に合わせるなら、デザインはシンプルなものを選ぶことが基本です。派手なスポーツシューズやゴツゴツしたトレッキングシューズは浴衣との調和が難しいため、コンバースのオールスターやバンズなど、すっきりとしたシルエットのスニーカーがおすすめです。特に白や生成りなどの明るい色のスニーカーは、浴衣の色を引き立てる効果があります。

色の選び方も重要なポイントです。浴衣の柄に含まれる色と同系色のスニーカーを選ぶと統一感が生まれます。例えば、紺色の浴衣なら白や紺のスニーカー、赤い帯を締めているなら赤色を取り入れたスニーカーを選ぶと調和します。全体の色使いは3色程度に抑えると、まとまりのあるコーディネートになるでしょう。

また、浴衣の丈の調整も大切です。スニーカーを履く場合は、浴衣の裾を少し短めに調整して足首が見えるようにすると、バランスが取れたスタイルになります。これにより、スニーカーが浮いた印象になりにくく、全体的に軽やかな印象を与えることができます。

一方で、浴衣にスニーカーを合わせる際の注意点もあります。2025年の最新調査によると、「浴衣にスニーカーはダサい」と感じる人が一定数存在することがわかっています。特に伝統的な場面では違和感を持たれる可能性があるため、TPOをわきまえることが大切です。神社の祭りなど伝統的な行事に参加する場合は、下駄や草履など和装の履物を選ぶ方が無難でしょう。

さらに、履き古したスニーカーや汚れたスニーカーを合わせるのはNGです。清潔感のある状態のスニーカーを選びましょう。また、浴衣の色に合わない蛍光色のスニーカーや、デザインが複雑すぎるものも避けた方が良いでしょう。

このように、浴衣にスニーカーを合わせるコーディネートは、一見難しそうに思えますが、ポイントを押さえれば十分楽しむことができます。自分らしさを表現する一つの方法として、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。最終的には、自分が心地よく過ごせる履物を選ぶことが、浴衣を楽しむ秘訣です。

浴衣姿に靴下は合う?足元の見せ方テクニック

浴衣を着るとき、「素足で履くのが正しいの?」「靴下を履いてもいいの?」と迷う方は少なくありません。実は、浴衣に靴下を合わせることは決して間違いではなく、むしろ工夫次第でおしゃれなコーディネートの一部になります。

浴衣は元々「湯帷子」として入浴後に着る寝間着のようなものだったため、伝統的には素足で履くのが一般的でした。しかし現代では、浴衣はカジュアルな遊び着として認識されるようになり、靴下を履いても問題ないという考え方が広まっています。特に足元が寒い場合や、下駄の鼻緒による擦れを防ぎたい場合は、無理して素足にこだわる必要はありません。

靴下を選ぶ際のポイントは、まず素材です。夏場は吸湿性に優れた綿や麻素材を選ぶと、汗をかいてもさらっとした履き心地を保つことができます。また、デザインも重要で、浴衣との相性を考えると、シンプルなものや和柄のものがおすすめです。特に「足袋型ソックス」は、下駄や草履との相性が抜群で、和の雰囲気を損なわずに履くことができます。

足元の見せ方テクニックとしては、浴衣の丈を調整することが効果的です。靴下を履く場合は、浴衣の丈を少し短めにして、靴下がちらりと見えるようにすると、計算されたコーディネートに見えます。逆に、靴下が完全に隠れるほど浴衣が長いと、歩きづらくなるだけでなく、せっかくのおしゃれも台無しになってしまいます。

また、靴下と履物の組み合わせも考慮すべきポイントです。例えば、トングタイプのパーツソックスは鼻緒の擦れを軽減してくれるため、下駄との相性が良いです。一方、スニーカーを合わせる場合は、くるぶしソックスやショートソックスが適しています。ただし、くるぶしより上にくる靴下を履くと違和感が出やすいので注意が必要です。

年齢や性別によっても適した靴下のスタイルは異なります。若い女性なら可愛らしいデザインの靴下でアクセントをつけても良いですし、年配の方なら落ち着いた色味の足袋ソックスが品良く見えます。男性の場合は、無地のシンプルなソックスや足袋が無難でしょう。

一方で、フォーマルな場面では素足が基本とされることもあります。例えば、茶道や華道のお稽古に浴衣で参加する場合は、マナーとして足袋を履くことが望ましいとされています。このように、TPOに合わせた選択が大切です。

靴下を履くことで、浴衣姿の快適さが格段に向上することは間違いありません。特に下駄の鼻緒による痛みを防いだり、冷房による足元の冷えを防いだりする効果があります。浴衣を着る人が自分が着やすくて、着ていて苦にならない格好でいることが最も重要です。

このように、浴衣に靴下を合わせることは、伝統にとらわれすぎない現代的なスタイルとして楽しむことができます。自分の好みやシーン、そして何より快適さを重視して、足元のコーディネートを工夫してみてはいかがでしょうか。

浴衣に合わせる下駄以外の履物選びポイント総まとめ

- 浴衣は元々寝間着として使われていたカジュアルな和装のため、履物に厳格なルールはない

- 下駄以外の履物を選ぶ最大のメリットは歩きやすさと足への負担軽減

- 鼻緒付きトングサンダルは下駄と同様の見た目で重量が約30%軽い

- 浴衣に合わせる履物は浴衣や帯の色と合わせると統一感が生まれる

- 全体の色使いは3色程度に抑えるとまとまりのあるコーディネートになる

- 素足の部分が見えるタイプの履物が浴衣の軽やかさとバランスが取れる

- 男性の浴衣には雪駄(せった)が下駄以外の選択肢として最適

- スニーカーを選ぶ場合はシンプルなデザインで色使いが少ないものが好ましい

- 浴衣にスニーカーを合わせる際は裾を短めにして足首を見せるとバランスが良い

- 靴下を履く場合は浴衣の丈を少し短めにして計算されたコーディネートに見せる

- 厚底サンダルは全体に均一の厚みがあるため安定感があり可愛らしい印象を与える

- 編み上げブーツは大正ロマン風のレトロな雰囲気を演出できる

- 神社仏閣での正式な行事参加時は伝統的な下駄や草履を選ぶのがマナー

- 小物(バッグや髪飾り)と履物の雰囲気を合わせることでより洗練されたスタイルになる

- TPOに合わせた履物選びが重要で、自分の快適さを最優先すべき