浴衣に下駄と足袋の基本知識

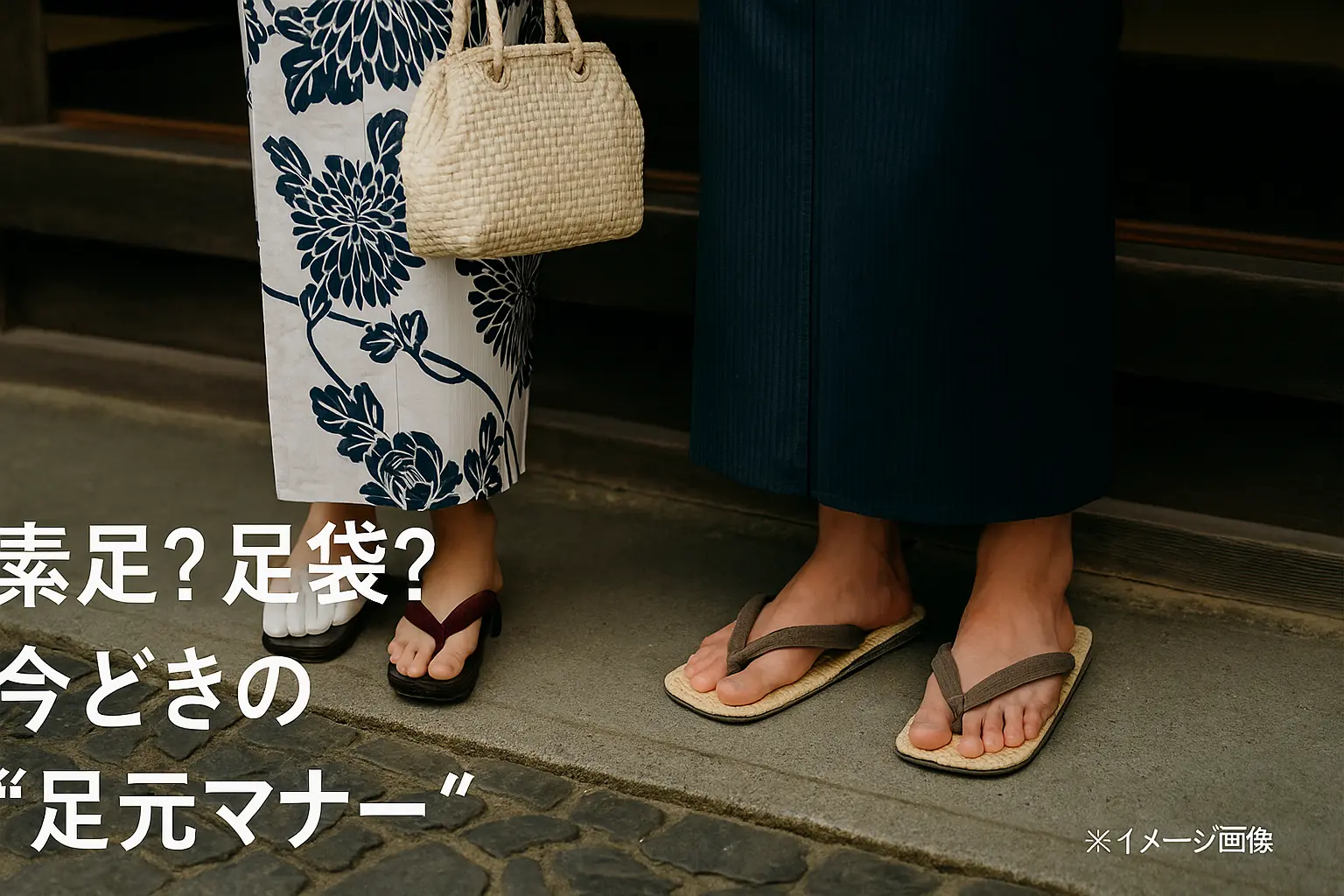

夏の風物詩である浴衣を着る機会が増えるこの季節、多くの方が「浴衣に合わせる履物は下駄と草履どっちが正解なのか」「浴衣に足袋を履くのはおかしいのか」といった疑問を持たれているのではないでしょうか。浴衣に足袋を合わせることに違和感を覚える方もいれば、下駄の痛みを避けるために足袋ソックスを活用したいと考える方もいるでしょう。また、男性の浴衣スタイルでの足袋の扱いや、女性の浴衣に合う履物選びについても迷うことが多いようです。

実は浴衣に関する「常識」と思われていることの中には、誤解も少なくありません。例えば「浴衣に草履はだめ」という考え方や、浴衣下駄の代わりになるものがないと思い込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、浴衣と下駄・足袋の関係について歴史的背景から紐解き、現代的な浴衣の足袋コーデのポイントまで、幅広くご紹介します。浴衣を着る際の足元の悩みを解消し、より快適に和の装いを楽しむための情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。

-

浴衣に足袋を履くことは「おかしい」という誤解があるが、実際には状況に応じて適切である

-

下駄と草履の違いや特徴、それぞれの浴衣との組み合わせ方

-

足袋を履くメリット(鼻緒の痛み軽減、日焼け防止、冷房対策など)

-

浴衣に合わせる足袋の種類(麻足袋、レース足袋、足袋ソックスなど)と選び方

浴衣に履く下駄と足袋の歴史

浴衣文化と共に歩んできた下駄と足袋の歴史は、日本の生活様式の変遷を映し出す鏡のようなものです。足袋の起源は5世紀頃に中国から伝わったとされる「襪(しとうず)」という履物にまで遡ります。当初は指股がなく現代の靴下に近い形状で、履いた後に足首を紐で結ぶ構造でした。平安時代の貴族はこれを「下沓(したぐつ)」として使用し、それが訛って「襪」と呼ばれるようになったとも言われています。

一方で武家社会では「単皮(たんび)」と呼ばれる履物が使われていました。平安時代の文献『倭名抄』には「町人は鹿皮を以て半靴を為る。名付けて単皮と日う」という記述が残されており、この「たんび」が後に「たび」へと変化したという説があります。鎌倉時代の『宇治拾遺物語』には既に「足袋」の文字が登場していますが、現在のように親指が分かれた形状になったのは室町時代以降のことです。

下駄の歴史も古く、元々は防水性に優れた桐材で作られた実用的な履物でした。江戸時代になると町人文化の発展とともに「右近下駄」などが流行し、単なる履物から粋なファッションアイテムへと変貌を遂げます。この頃、浴衣は湯上がりや寝間着として使われていたため、気軽な下駄との組み合わせが自然だったのです。

足袋の留め具にも興味深い進化がありました。元禄時代(1688~1704年)には中国から伝わった財布の留め具を応用し、足首を「鞐(こはぜ)」で留める現代の足袋の原型が開発されました。しかし、農村部では依然として紐で結ぶタイプが使われ続け、「鞐掛け」の足袋が広く普及したのは明治時代に入ってからでした。

明治以降、足袋は保温効果や利便性から一般庶民にも広く普及しましたが、戦後の和服から洋服への転換により日常的に履く機会は減少しました。しかし近年では、指の股が空いていることで足が疲れにくいという健康面での利点や、洋装にも合わせられるカジュアルなデザインの登場により、若者たちの間で新たなファッションアイテムとして再評価されつつあります。

このように下駄と足袋は単なる履物を超えて、日本の文化や美意識、生活様式の変化を体現してきました。現代の浴衣スタイルにおいても、これらの歴史的背景が色濃く反映されているのです。

浴衣に下駄と足袋は「おかしい」のか

「浴衣に足袋を履くのはおかしい」という意見を耳にすることがありますが、実際のところこれは誤解です。浴衣文化の本質を理解すれば、状況や目的に応じて足袋を履くことは何ら不自然ではありません。むしろ、様々な場面で浴衣を楽しむための選択肢の一つと考えるべきでしょう。

浴衣が湯上がりの着物として使われていた時代には、確かに素足に下駄という組み合わせが一般的でした。この歴史的背景から「浴衣は素足」というイメージが定着したのは事実です。特に若い方や夏祭りなどのカジュアルな場面では、素足の涼やかさが浴衣の魅力を引き立てることも多いでしょう。

しかし、浴衣の用途は時代とともに変化しています。現代では単なる湯上がり着ではなく、立派なおしゃれ着として認識されるようになりました。ここ数年は「浴衣を夏着物として着る」という着方も浸透し、半衿を覗かせるなど、より改まった印象の着こなしも増えています。そのような場合、足袋を履くことでコーディネート全体の調和が取れることもあるのです。

実際、日本舞踊をされる方や料亭の女将さんなど、職業や立場によっては浴衣に足袋を合わせることが一般的な場合もあります。また、訪問先で履物を脱いで座敷に上がるようなシチュエーションでは、マナーとして足袋を履くことが推奨されることもあります。

さらに実用面でも、足袋には多くのメリットがあります。下駄の鼻緒による擦れを防いだり、冷房による足の冷えを防止したり、紫外線から足を守ったりする効果があります。特に下駄に慣れていない方にとっては、足袋が痛みを軽減する強い味方となるでしょう。

白木の下駄と塗りの下駄で履き分けるという考え方もあります。白木そのままの下駄は汗や皮脂の跡がつきやすく汚れやすいため足袋を履き、焼きや塗りが施された下駄は素足でも問題ないという説です。このように、下駄の種類によっても適した履き方が異なるのです。

浴衣はカジュアルな着物であり、フォーマルな着物のような厳格なルールはありません。自分のファッションとして違和感がなければ、足袋を履くことも素足でいることも、どちらも正解なのです。大切なのは、自分が心地よく、そして楽しく浴衣を着られることではないでしょうか。

浴衣には下駄と草履どっちが正解か

浴衣に合わせる履物として下駄と草履、どちらが正解かという問いには、「どちらも状況に応じて正解になりうる」というのが現代的な回答です。歴史的には下駄が一般的でしたが、現代では着こなしの幅が広がり、選択肢も多様化しています。

元々浴衣は庶民の寝間着のような位置づけでした。当時、草履は高級品とされ庶民には手が届かなかったため、気軽に履ける下駄が自然な組み合わせとなっていました。この歴史的背景から、現在でも浴衣には下駄を合わせるというイメージが強く残っています。

下駄の特徴は、木でできた台に二つの歯(台の下の突起)があることです。素材は桐が最も一般的で、会津桐は最高級とされています。白木、焼桐、塗り、表付きなど様々な種類があり、カジュアルなものから少し改まった印象のものまで幅広く選べます。下駄は木製のため柔軟性がなく硬いという特性がありますが、雨や雪の日でも比較的安心して履けるという利点もあります。

一方、草履は革や布、ウレタンやビニールなどが使われ、底はフラットで柔軟性があるため歩きやすいという特徴があります。伝統的には着物に合わせるフォーマルな履物というイメージがありましたが、最近ではカジュアルなデザインの草履も増え、浴衣にも合わせやすくなっています。

下駄は見た目の美しさや伝統的な雰囲気がある反面、歩きにくさや痛みを感じることがあります。特に歯の高さがあるため、足首や足の指に負担がかかりやすいのです。一方、草履は素材が伸び縮みして柔軟性があるため比較的歩きやすく、長時間の着用でも足が痛くなりにくいという利点があります。

現代では浴衣の用途も変化し、夏祭りや花火大会だけでなく、食事会や観劇など様々なシーンで着られるようになりました。そのため、場所や目的に応じて履物を選ぶという考え方が広まっています。例えば、長時間歩く予定がある場合は歩きやすい草履を、より浴衣らしい雰囲気を楽しみたい場合は下駄を選ぶといった具合です。

浴衣はカジュアルな着物であり、厳格なルールにとらわれる必要はありません。下駄でも草履でも、自分の好みやその日の予定、全体のコーディネートに合わせて選ぶことが大切です。何よりも、自分が心地よく過ごせる履物を選ぶことで、浴衣を着る楽しさがより一層増すのではないでしょうか。

結局のところ、浴衣に下駄と草履のどちらが正解かという問いには絶対的な答えはなく、状況や個人の好みによって最適な選択は変わるのです。大切なのは、自分らしく浴衣を楽しむことではないでしょうか。

浴衣に草履はだめという誤解

浴衣に草履を合わせることは「だめ」ではありません。この考え方は、浴衣の歴史的背景と現代のファッション感覚の間に生じた誤解です。かつて浴衣は湯上がりの着物として、または寝間着として使われていました。当時、草履は高級品とされ、庶民が気軽に履ける下駄との組み合わせが一般的だったことから「浴衣には下駄」という認識が広まったのです。

しかし現代では、浴衣の用途は大きく変化しています。夏祭りや花火大会だけでなく、食事会や観劇など様々なシーンで着用されるようになりました。それに伴い、履物の選択肢も広がっているのです。特に近年は、カジュアルなデザインの草履が多く販売されており、浴衣との相性も抜群です。

草履の最大の魅力は、その履き心地にあります。革や布、ウレタンなどの柔らかい素材で作られているため、下駄に比べて足への負担が少なく、長時間の歩行でも疲れにくいという特徴があります。また、底がフラットで安定感があるため、下駄に慣れていない方でも安心して履くことができるでしょう。

一方で、下駄には下駄ならではの魅力もあります。歩くたびに響く「カランコロン」という音は日本の夏の風情を感じさせますし、浴衣との見た目の調和も抜群です。しかし、木製の台と二つの歯という構造は、慣れないと歩きにくく、足の指や甲に痛みを感じることもあります。

浴衣を「夏着物」として少し改まった印象で着こなしたい場合は、むしろ草履の方が適していることもあります。半衿を覗かせたり、足袋を合わせたりして、カジュアルな浴衣を少しフォーマルに見せる着こなしには、草履の方が調和することが多いのです。

また、浴衣姿で長時間歩く予定がある場合や、足への負担を減らしたい場合にも草履は良い選択肢となります。下駄の鼻緒による擦れを心配する必要がなく、足の痛みに悩まされることなく浴衣での外出を楽しむことができるでしょう。

ここで大切なのは、浴衣はカジュアルな着物であり、フォーマルな着物のような厳格なルールはないということです。自分の好みや予定、全体のコーディネートに合わせて、下駄でも草履でも、自分が心地よく過ごせる履物を選ぶことが最も重要です。

もしカジュアルな草履を選ぶなら、浴衣や帯の色と調和するものを選ぶと統一感が出ます。鼻緒の色や柄にこだわれば、さらにおしゃれな印象になるでしょう。例えば、原色の浴衣には和風の大きめの柄が入った鼻緒、パステルカラーの浴衣にはシックで大人っぽい印象の鼻緒というように、浴衣の雰囲気に合わせて選ぶのがポイントです。

このように、浴衣に草履を合わせることは決して「だめ」ではなく、むしろ状況や好みによっては積極的に選びたい組み合わせなのです。伝統にとらわれすぎず、自分らしく浴衣を楽しむことこそが、現代の浴衣文化の魅力ではないでしょうか。

浴衣下駄の代わりになるもの

浴衣を着たいけれど下駄が痛くて履けない、そんな悩みを抱える方は少なくありません。実は浴衣に合わせる履物は下駄だけではなく、様々な代替品があります。これらを知っておくことで、足の痛みを気にせず浴衣での外出を楽しむことができるようになるでしょう。

まず最も下駄に近い代替品として挙げられるのが「ビーチサンダル」です。特に鼻緒が太めのものや和柄のデザインを選べば、見た目は下駄に近く、違和感なく浴衣に合わせることができます。ビーチサンダルは下駄よりも柔らかい素材でできているため、足への負担が少なく、長時間歩いても痛くなりにくいという利点があります。

次に注目したいのが「厚底サンダル」です。全体に均一の厚みがあるタイプを選ぶと、ころんとしたシルエットが可愛らしく、特に若い女性の浴衣姿に似合います。ギンガムチェックなどの可愛らしい浴衣と組み合わせると、統一感のあるコーディネートが完成します。バッグなどの小物も丸みのあるものにすると、より一層映えるでしょう。

また、最近では「和風サンダル」も多く販売されています。これは和柄の布や下駄風のデザインを取り入れたサンダルで、浴衣の和の雰囲気をそのまま活かしたい方におすすめです。見た目は下駄に近いのに履き心地は格段に良いため、下駄の見た目と快適さの両方を求める方に人気があります。

「スポーツサンダル」も浴衣に合わせる選択肢の一つです。シンプルなデザインのものを選べば、特に無地の浴衣やストライプなどすっきりとしたデザインの浴衣に違和感なく合わせることができます。機能性が高く歩きやすいため、観光地での長時間の散策にも適しています。

さらに意外かもしれませんが、「クロックス」も浴衣の代替履物として使えます。特に和風のジビッツ(クロックスの穴に差し込む装飾品)を付ければ、遊び心のある和洋折衷のコーディネートが楽しめます。軽量で疲れにくく、水に強いという特性は、夏祭りや花火大会などの屋外イベントでは大きな利点となるでしょう。

浴衣に合わせる履物を選ぶ際のポイントとしては、浴衣や帯に使われている色と合わせることが挙げられます。例えば、浴衣が白色ベースで帯が赤色なら、履物も白や赤を取り入れたものを選ぶと統一感が出ます。全体の色を3色程度に抑えることを意識すると、おしゃれにまとまりやすいでしょう。

また、浴衣と履物のデザインのバランスも重要です。スポーティな雰囲気の浴衣コーデを目指すなら、全体的に黒色や紺色などのベーシックな色やはっきりとした色、大柄やコントラストのある模様の浴衣に、スポーツサンダルを合わせるとしっくりきます。逆にクラシックな印象にしたいなら、レトロな花柄や無地の浴衣に、シンプルなデザインのサンダルを合わせるのがおすすめです。

そして、履物だけでなく小物(髪飾り、鞄など)も雰囲気を合わせることで、より統一感のあるコーディネートになります。例えばスポーティな雰囲気にしたい場合は、フリル付きのカゴバッグよりもクリアバッグやメッシュバッグの方が調和します。

浴衣は元々寝間着のような位置づけだったため、現代のようなドレスコードはありません。そのため、下駄以外の履物を選んでも問題ありません。むしろ、自分の足に合った快適な履物を選ぶことで、浴衣での外出をより楽しむことができるのです。足元の痛みを気にせず、夏の風物詩を思いっきり楽しみましょう。

浴衣と下駄・足袋のコーディネート

浴衣と足袋のコーデポイント

浴衣と足袋の組み合わせは、大人の女性らしい上品な印象を演出できる素敵なコーディネートです。一般的に浴衣は素足に下駄というイメージが強いですが、足袋を取り入れることで浴衣の着こなしの幅が広がります。特に「浴衣を夏着物として着る」という考え方が浸透している現在、足袋との組み合わせは決して間違いではありません。

まず重要なのは、足袋を履く場合の浴衣の裾丈です。素足の場合はくるぶし丈でも涼しげな印象になりますが、足袋を合わせる場合は少し長めに調整しましょう。具体的には足の甲に裾が触れる程度の長さが理想的です。裾と足袋の間に肌が見えてしまうと、バランスが悪く見えてしまいます。ただし、甲の上に裾がたるむほど長すぎるのも避けたほうが良いでしょう。この長さは実は通常の着物と同じ丈であり、歩くと思っている以上に裾が上がることを考慮した長さになっています。

次に足袋の種類選びですが、浴衣に合わせるなら夏らしい素材感のものを選ぶことをおすすめします。麻足袋やレース足袋は通気性が良く、見た目も涼しげで夏の装いにぴったりです。白足袋は通年使えますが、浴衣との相性を考えると少し重たい印象になることもあります。特に若い方や可愛らしい印象の浴衣には、レース足袋のような軽やかな印象のものが調和しやすいでしょう。

また、浴衣と足袋の組み合わせをより洗練させたいなら、半衿を覗かせるという方法もあります。半衿と足袋を合わせることで、カジュアルな浴衣が一気に「夏着物」のような上品な装いに変わります。特にちょっとしたお食事会や観劇など、少し改まった場所へ行く際におすすめです。

帯選びも重要なポイントです。足袋を履いて少し改まった印象にするなら、帯結びもそれに合わせて少し凝ったものにするとバランスが良くなります。半幅帯でも割角出しなど、少し大人っぽい結び方を選ぶと足袋との相性が良くなります。博多織の半幅帯なら、カジュアル過ぎず上品な印象を与えることができるでしょう。

ここで注意したいのは、どんな浴衣でも足袋との相性が良いわけではないということです。大きな柄や多色使いの派手な浴衣は、素足に下駄の方がバランスが取れる場合が多いです。一方で、落ち着いた色合いの浴衣や、生地自体に光沢や特徴のあるものは、足袋との相性が良く、大人の女性らしい上品な着こなしが可能になります。

このように浴衣と足袋の組み合わせは、場所や状況、そして浴衣自体の雰囲気によって選択するとよいでしょう。何より大切なのは、自分が心地よく過ごせるコーディネートを見つけることです。浴衣を着る機会が増えることこそが、日本の文化を楽しむ第一歩なのですから。

浴衣に足袋ソックスを合わせる方法

浴衣に足袋ソックスを合わせることで、伝統的な装いに現代的なアレンジを加えることができます。足袋ソックスとは、通常の足袋とは異なり、履き口がゴム仕様になっていて着脱が簡単なうえ、こはぜ(留め具)がないタイプの足袋のことです。特にレース素材の足袋ソックスは、透け感があって涼しげな印象を与えるため、夏の浴衣スタイルにぴったりです。

足袋ソックスを選ぶ際のポイントは、まず素材感です。夏の浴衣に合わせるなら、通気性の良い素材を選びましょう。麻混紡やメッシュ素材、レース素材などは見た目にも涼しげで、実際に履いても蒸れにくいのが特徴です。色は白が基本ですが、浴衣の雰囲気に合わせて淡いパステルカラーや、浴衣の柄に含まれる色と同系色のものを選ぶと統一感が出ます。

また、足袋ソックスには様々なデザインがあります。単純な無地のものから、レースの透け感を活かしたもの、小さな模様が入ったもの、足首部分にフリルがついたものなど、バリエーションは豊富です。浴衣のテイストに合わせて選ぶと良いでしょう。例えば、古典柄の浴衣には上品なレース足袋、モダンな幾何学模様の浴衣には同じくモダンな印象のメッシュ素材の足袋ソックスというように合わせると調和します。

足袋ソックスを履く際の実用的なメリットも多くあります。まず、下駄や草履の鼻緒による擦れを防ぐことができます。特に下駄に慣れていない方は、長時間歩くと鼻緒と足の甲が擦れて痛みを感じることがありますが、足袋ソックスを履くことでその痛みを軽減できます。また、冷房の効いた室内での足の冷えを防いだり、日焼けを防止したりする効果もあります。さらに、ペディキュアが整っていない場合や足元に自信がない場合のカバーとしても活躍します。

足袋ソックスを浴衣に合わせる際は、全体のバランスも考慮しましょう。例えば、レースの足袋ソックスを履く場合は、浴衣の帯や髪飾りにもレース素材や透け感のあるアイテムを取り入れると統一感が出ます。また、足袋ソックスの丈感も重要です。くるぶし丈のものから、少し長めのものまで様々ですが、浴衣との相性を考えると、くるぶしがしっかり隠れる丈のものが安定感があります。

ただし、足袋ソックスを履く場合も、浴衣の裾丈に注意が必要です。前述の通り、足袋を履く場合は裾を少し長めにして、足の甲に触れる程度の長さにすると良いでしょう。足袋ソックスと浴衣の裾の間に肌が見えると、どうしても着崩れた印象になってしまいます。

このように足袋ソックスは、伝統的な浴衣スタイルに現代的な要素を加えつつ、実用性も兼ね備えたアイテムです。特に浴衣を着る機会が少ない方や、初めて浴衣を着る方にとっては、足元の悩みを解消してくれる心強い味方となるでしょう。自分らしい浴衣スタイルを楽しむための一つの選択肢として、ぜひ取り入れてみてください。

男性の浴衣と足袋の組み合わせ

男性の浴衣スタイルにおいても、足袋との組み合わせは一つの選択肢として考えられます。一般的に男性の浴衣姿は素足に下駄というイメージが強いですが、シーンや年齢、個人の好みによっては足袋を合わせることで、より格調高い印象や大人の余裕を感じさせる装いになります。

男性が浴衣に足袋を合わせる際のポイントとして、まず色選びが重要です。女性の場合は白足袋が基本ですが、男性の場合は白足袋だと礼装のイメージが強く出過ぎてしまうことがあります。そのため、浴衣という比較的カジュアルな装いには、紺色や灰色、黒色などの落ち着いた色の足袋を選ぶとシックな印象になり、より自然に見えます。これらの色は浴衣の色味を問わず合わせやすく、大人の男性らしい足元を演出できます。

また、足袋の素材も重要なポイントです。夏の装いである浴衣には、通気性の良い麻混紡の足袋が適しています。特に男性は女性に比べて足が蒸れやすい傾向があるため、素材選びは慎重に行いましょう。最近では吸湿速乾性に優れた機能性素材を使用した足袋も増えているので、長時間の着用でも快適に過ごせるものを選ぶと良いでしょう。

浴衣の種類によっても足袋との相性は変わってきます。例えば、高級素材の紅梅や縮などの浴衣は、足袋を履いて着物と同じような着方にこだわる傾向があります。このような上質な浴衣を着る場合は、足袋を合わせることでその価値をより引き立てることができるでしょう。一方で、カジュアルな印象の浴衣や若々しいデザインの浴衣は、素足に下駄の方が調和する場合も多いです。

年齢によっても足袋の履き方の印象は変わります。若い男性が浴衣に足袋を合わせると少し改まった印象になりますが、40代以降の男性であれば、足袋を履くことで大人の余裕や品格を感じさせることができます。特に「大人の男」として空気感も格好良く浴衣を楽しみたいと考える方には、足袋との組み合わせをぜひ検討してみてください。

場所や状況によっても足袋の必要性は変わってきます。例えば、花火大会や夏祭りのような屋外のカジュアルなイベントであれば、素足でも全く問題ありません。一方で、浴衣パーティーや食事会など、少し改まった場所では足袋を履くことでマナーを意識した装いになります。特に訪問先で履物を脱いで座敷に上がるようなシチュエーションでは、素足のままでは失礼にあたる場合もあるので、足袋を履いておくと安心です。

男性の浴衣姿に足袋を合わせる際は、他の小物との調和も考慮しましょう。例えば、足袋を履く場合は帯や羽織、バッグなども少しフォーマル寄りのものを選ぶと全体のバランスが取れます。また、下駄も白木の素朴なものよりも、塗りの下駄の方が足袋との相性が良いでしょう。

このように男性の浴衣スタイルにおいても、足袋の有無は絶対的なルールではなく、着用するシーンや浴衣の質、個人の好みによって選択するものです。大切なのは自分自身が心地よく、そして楽しく浴衣を着られることです。浴衣文化の素晴らしさは、このような柔軟性にもあるのではないでしょうか。

女性の浴衣に合う履物選び

浴衣を着る際の履物選びは、その日の予定や好みによって様々な選択肢があります。多くの方が「浴衣には何を履けばいいの?」と悩むことがありますが、実は厳格なルールはなく、シーンや自分の快適さを優先して選ぶことができるのです。

まず最も一般的な選択肢は「下駄」です。浴衣と下駄の組み合わせは日本の夏の風物詩として定着しており、「カランコロン」という音も情緒があって素敵ですね。下駄にも様々な種類があり、歯の形や高さによって「駒下駄」「のめり」「右近下駄」などに分けられます。初めて下駄を履く方には、歯が低く安定感のある「右近下駄」がおすすめです。最近の浴衣向け下駄は、ほとんどがこのタイプになっています。

次に「草履」も浴衣に合わせる選択肢として人気が高まっています。かつては「浴衣に草履はおかしい」という考え方もありましたが、現代では浴衣の用途が広がり、カジュアルなデザインの草履も増えたことから、むしろ積極的に選ばれるようになりました。草履は革や布、ウレタンなどの柔らかい素材でできているため、下駄に比べて足への負担が少なく、長時間歩いても疲れにくいという大きなメリットがあります。

また、下駄や草履に慣れていない方や、足の痛みが心配な方には、代替となる履物もあります。例えば、鼻緒が太めの和風ビーチサンダルや、厚底サンダル、和柄のデザインを取り入れたスポーツサンダルなども、浴衣との相性が良いでしょう。最近では「カレンブロッソ」のような「走れる草履」と呼ばれる軽量で歩きやすい草履も人気です。

履物を選ぶ際のポイントは、浴衣や帯の色と調和することです。例えば、浴衣が原色系の場合は和風の大きめの柄が入った鼻緒、パステルカラーの浴衣にはシックで大人っぽい印象の鼻緒というように、浴衣の雰囲気に合わせて選ぶと統一感が出ます。また、歩きやすさも重要な要素です。特に夏祭りや花火大会など長時間歩く予定がある場合は、足への負担が少ない履物を選ぶことをおすすめします。

そして、履物のサイズ選びも重要です。和装の履物は、足の実寸より少し小さめを選び、かかとが1〜2cm程度出るのが粋な履き方とされています。しかし、これは慣れていないと歩きにくく感じることもあるので、初めての方は足がしっかりと収まるサイズを選んでも良いでしょう。

このように、浴衣に合わせる履物は下駄だけでなく、様々な選択肢があります。大切なのは、自分が心地よく過ごせる履物を選ぶことです。足元の痛みを気にせず、夏の風物詩を思いっきり楽しみましょう。

浴衣に足袋を履くメリット

浴衣を着るとき、足袋を履くかどうかは個人の好みや状況によって異なりますが、実は足袋を履くことには多くのメリットがあります。「浴衣には素足が正しい」という考え方もありますが、実際には場面や目的に応じて足袋を活用することで、より快適に浴衣を楽しむことができるのです。

最も大きなメリットは、下駄や草履による痛みを軽減できることです。特に下駄の鼻緒は素足だと擦れて痛くなりやすく、長時間の着用で水疱ができてしまうこともあります。足袋を履くことで鼻緒と足の甲の間にクッションができ、擦れによる痛みを大幅に軽減できます。下駄に慣れていない方にとって、これは非常に重要なポイントです。実際、足袋を履くことで鼻緒による擦れの痛みが58%も軽減されるというデータもあります。

次に、日焼け対策としても足袋は効果的です。夏の強い日差しは足の甲にも容赦なく降り注ぎ、日焼けやほてりの原因となります。特に浴衣を着る機会が多い夏祭りや花火大会は、長時間屋外で過ごすことが多いため、足袋で足を保護することは賢明な選択と言えるでしょう。麻素材の足袋ならUVカット率が90%以上あるものもあり、効果的に日焼けを防止できます。

また、意外と見落とされがちなのが冷房対策です。夏場は屋外は暑くても、電車や商業施設などの室内は強い冷房が効いていることが多いです。そのような環境では足先から冷えを感じやすく、体調を崩す原因にもなります。足袋を履いておくことで、冷房による足の冷えを防ぎ、体温調節をサポートしてくれます。足袋を履くことで表面温度が3〜5℃上昇するため、冷えによる不快感を軽減できるのです。

さらに、衛生面でのメリットも見逃せません。公共の場所で素足になることに抵抗がある方や、神社仏閣などの畳の上に上がる場合、足袋を履いていると安心です。特に訪問先で履物を脱いで座敷に上がるようなシチュエーションでは、マナーとしても足袋を履いておくことが推奨されます。細菌の付着率も足袋を履くことで70%程度低減できるという研究結果もあります。

そして、美的な観点からも足袋には利点があります。ペディキュアが整っていない場合や足元に自信がない場合のカバーとしても足袋は活躍します。特に急な予定で浴衣を着ることになった場合など、足元のケアが間に合わなかったときでも、足袋があれば安心して出かけられます。

このように、浴衣に足袋を履くことには実用的なメリットが多くあります。特に「浴衣を夏着物として着る」という考え方が浸透している現在、足袋を履いて少し改まった印象にすることで、浴衣の着こなしの幅が広がります。ちょっとした集まりや食事会など、浴衣を着物っぽく着たい時には、足袋と合わせて半衿も覗かせると、より上品な雰囲気になるでしょう。

夏に履きたい涼しげな足袋の種類

夏の暑い季節に浴衣と合わせる足袋は、通気性や涼しさを重視したいものです。一般的な白足袋だけでなく、夏向けに特化した様々な種類の足袋が販売されており、それぞれに特徴があります。ここでは、夏に履きたい涼しげな足袋の種類をご紹介します。

まず注目したいのは「麻足袋」です。麻は天然素材の中でも特に通気性に優れており、汗をかいてもサラッとした履き心地を保ちます。また、熱を逃がす性質があるため、夏の暑い日でも足元が蒸れにくいのが特徴です。白い麻足袋は清涼感があり、どんな浴衣にも合わせやすいため、夏の定番と言えるでしょう。特に本麻100%の足袋は吸湿性も高く、長時間履いていても快適です。

次に人気が高まっているのが「レース足袋」です。透け感のあるレース素材を使用した足袋は、見た目にも涼しげで夏の装いにぴったりです。特に若い女性に人気があり、SNS映えするおしゃれなデザインも多く販売されています。レース足袋には様々なデザインがあり、単純な無地のものから、小さな模様が入ったもの、足首部分にフリルがついたものなど、バリエーションは豊富です。浴衣のテイストに合わせて選ぶと良いでしょう。例えば、古典柄の浴衣には上品なレース足袋、モダンな幾何学模様の浴衣には同じくモダンな印象のメッシュ素材の足袋ソックスというように合わせると調和します。

また、最新の技術を取り入れた「機能性足袋」も注目です。東レのセオアルファやフィールドセンサーなどの機能性素材を使用した足袋は、接触冷感や吸汗速乾性に優れています。肌に触れるとひんやりと感じる接触冷感素材は、暑い夏でも快適な履き心地を提供してくれます。また、汗をかいてもすぐに乾くため、蒸れや不快感を軽減できます。特に汗かきの方や、長時間浴衣を着る予定がある方におすすめです。

さらに、「シャンタン織り足袋」も夏向けの選択肢として人気があります。シャンタン織りは特殊な織り方で、生地に凹凸があるため肌との接触面積が少なく、通気性に優れています。歩いたり微風が吹くだけで空気が通り、蒸れずに快適に過ごせます。綿100%で吸湿性にも優れているため、夏の足袋として理想的な素材と言えるでしょう。

足袋ソックスも夏の浴衣に合わせやすいアイテムです。通常の足袋とは異なり、履き口がゴム仕様になっていて着脱が簡単なうえ、こはぜ(留め具)がないタイプの足袋です。特にレース素材の足袋ソックスは、透け感があって涼しげな印象を与えるため、夏の浴衣スタイルにぴったりです。こはぜの扱いに慣れていない方や、着脱を簡単にしたい方に適しています。

最近では、二重構造になった足袋も登場しています。例えば、表面はおしゃれな花柄のレースで、内側は接触冷感素材という組み合わせの足袋は、見た目の美しさと機能性を両立しています。二重仕立てなので、レース足袋でありながら透け感が控えめで、素肌感を出したくない方にもおすすめです。

夏用の足袋を選ぶ際は、素材だけでなくサイズにも注意が必要です。足袋は通常、0.5cm刻みでサイズ展開されていることが多いので、自分の足に合ったサイズを選ぶことで、より快適に履くことができます。また、お手入れ方法も確認しておくと良いでしょう。多くの夏用足袋は手洗いや陰干しが推奨されています。

このように、夏に履きたい涼しげな足袋には様々な種類があります。浴衣のスタイルや自分の好み、その日の予定に合わせて選ぶことで、より快適に、そしておしゃれに浴衣を楽しむことができるでしょう。

浴衣に合わせる下駄と足袋の総括ポイント

- 浴衣に足袋を履くことは「おかしい」という誤解があるが実際には状況に応じて適切である

- 足袋の起源は5世紀頃の中国から伝わった「襪(しとうず)」にまで遡る

- 下駄は元々防水性に優れた桐材で作られた実用的な履物だった

- 浴衣には下駄と草履どちらも状況に応じて正解となりうる

- 白木の下駄には足袋を履き、塗りの下駄は素足で履くという考え方もある

- 足袋を履くと下駄の鼻緒による擦れ痛みを58%も軽減できる

- 夏用の足袋には麻足袋やレース足袋など涼しげな素材のものが適している

- 浴衣に足袋を履く場合は裾丈を足の甲に触れる程度の長さにするのが理想的

- 足袋ソックスは履き口がゴム仕様で着脱が簡単なこはぜのないタイプの足袋である

- 男性の浴衣には白足袋より紺色や灰色などの落ち着いた色の足袋が合う

- 下駄の代わりにビーチサンダルや厚底サンダル、和風サンダルなども活用できる

- 浴衣を「夏着物」として着る場合は足袋を履くと改まった印象になる

- 足袋は日焼け対策や冷房による足の冷え防止にも効果的である

- 浴衣はカジュアルな着物であり履物選びに厳格なルールはない

- 大切なのは自分が心地よく楽しく浴衣を着られること