着物の正絹と化繊の見分け方とは

着物の世界には様々な素材が存在しますが、その中でも「正絹」と「化繊」の違いを知ることは、着物を選ぶ上で非常に重要です。「正絹」は「しょうけん」と読み、蚕の繭から取れる100%純粋な絹糸で作られた生地を指します。一方、化繊は主にポリエステルなどの化学繊維で作られた着物のことです。

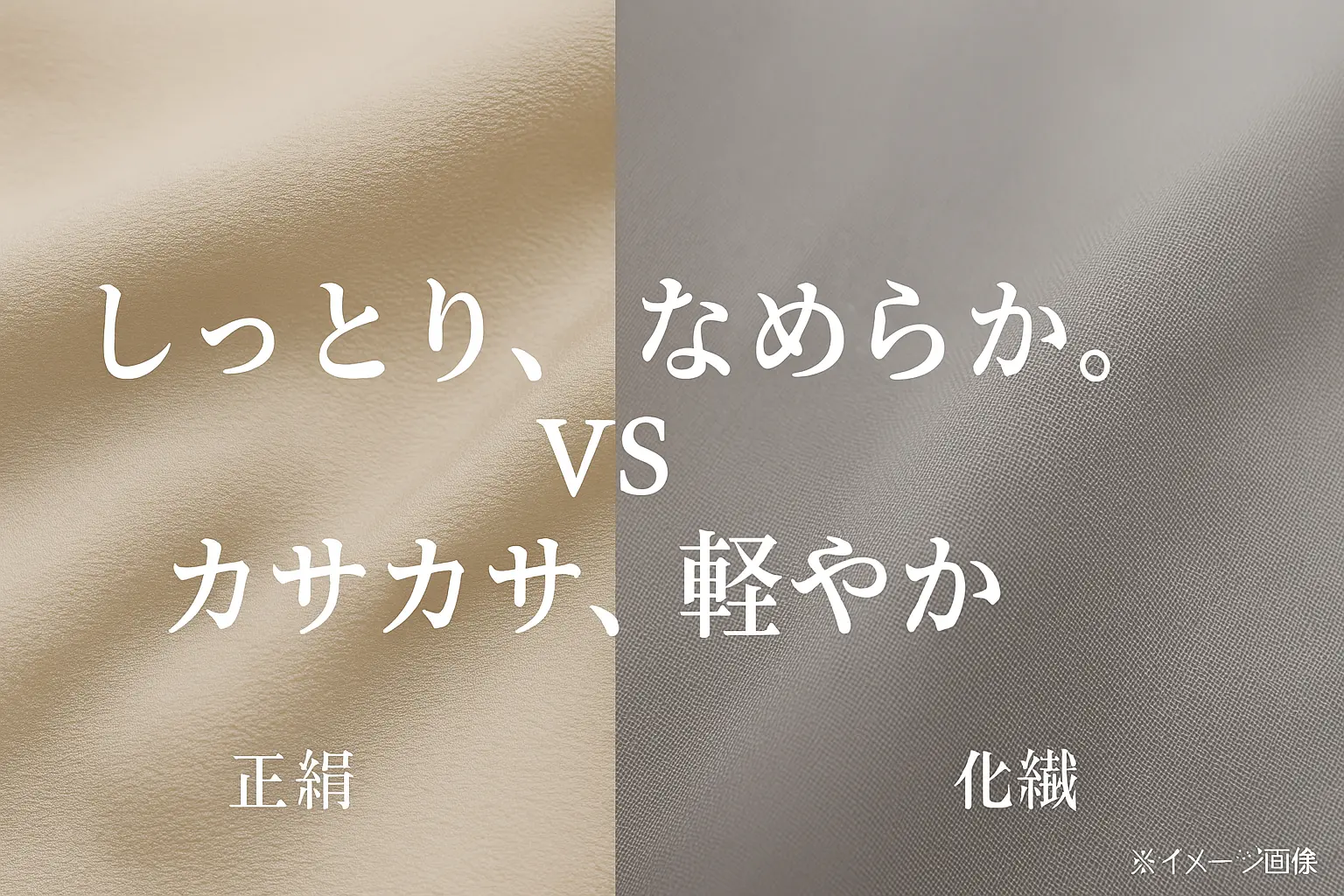

着物の素材がわからない時、どのように見分ければよいのでしょうか。正絹と化繊は手触りの違いが一つの判断材料となります。正絹はしっとりとなめらかな感触があるのに対し、化繊はややカサカサとした乾いた感触があります。また、長襦袢の正絹とポリエステルの見分け方も同様に、触感や光沢の違いで判断できます。

より確実な方法としては、着物の目立たない部分から少量の糸を取り、燃やして確認する方法があります。正絹は黒く燃え、髪の毛を燃やしたような臭いがして、燃えカスは指で揉むと粉状になります。

これに対して化繊は黒い煙を出して燃え、冷えると硬い塊になるという特徴があります。

正絹の着物は価格帯も幅広く、その美しさと着心地の良さから多くの方に愛されていますが、その分お手入れには注意が必要です。正絹の着物の洗濯は基本的に専門店に依頼するのが安全ですが、適切な方法を用いれば自宅でのお手入れも可能です。

この記事では、着物の正絹と化繊の見分け方について詳しく解説し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較していきます。着物選びに迷っている方や、手持ちの着物の素材を確認したい方にとって、きっと役立つ情報をお届けします。

・触感による見分け方(正絹はしっとりなめらか、化繊はカサカサした乾いた感触)

・燃焼テストによる判別方法(正絹は黒く燃え髪の毛の臭いがして灰は粉状に、化繊は硬い塊になる)

・光沢や見た目の違い(正絹は角度によって変化する奥行きのある光沢、化繊は均一な光沢)

・それぞれの素材の特徴とメリット・デメリット(正絹は通気性・保温性に優れるが高価で手入れが難しく、化繊は洗濯可能で安価だが着崩れしやすい)

正絹(しょうけん)の読み方と特徴

正絹は「しょうけん」と読みます。「せいけん」と間違えて読まれることもありますが、正しくは「しょうけん」です。この呼び名は、混じりけのない純粋な絹という意味を持っています。本絹(ほんけん)と呼ばれることもありますが、いずれも蚕(かいこ)の繭から採取された100%絹糸で織られた生地を指します。

正絹の最大の特徴は、その上品な光沢感です。光が当たると角度によって異なる反射を見せ、奥行きのある美しさを放ちます。これは絹糸の断面が三角形をしているため、光を多層的に反射する性質があるからです。一方で、光沢があるとはいえ、けばけばしさはなく、上品で落ち着いた印象を与えます。

また、正絹は保湿性と通気性に優れているという特徴も持ち合わせています。絹繊維には微細な穴が無数に存在し、湿気を吸収したり放出したりする機能があります。そのため、夏は涼しく冬は暖かく感じられるのです。実際に正絹の着物は、季節を問わず一年中着用できる素材として重宝されています。

さらに、正絹は人間の肌を形成しているタンパク質と近い成分でできているため、肌触りが非常に良いのも特徴です。着用すると体にしなやかにフィットし、着心地の良さを実感できます。このしなやかさは、着物を美しく着こなすためにも重要な要素となっています。

一方で、正絹には取り扱いに注意が必要という側面もあります。水に弱く、汗や雨に濡れるとシミになりやすいため、クリーニングは専門店に依頼する必要があります。また、日光や蛍光灯の光にも弱いため、保管時には光が当たらない場所を選ぶことが大切です。

正絹の着物は、その製造工程の複雑さから価格が高くなる傾向にあります。一着の着物を作るためには、約3,000〜4,000個もの繭が必要とされ、それらを丁寧に紡いで織り上げていきます。この手間暇かけた製法が、正絹の着物に高級感と価値をもたらしているのです。

このように、正絹は天然素材ならではの美しさと着心地の良さを持ちながらも、取り扱いには一定の知識と注意が必要な素材です。しかし、その魅力は一度体験すると忘れられないものがあり、多くの着物愛好家に愛され続けています。

化繊の特徴と正絹との違い

化繊とは化学繊維の略で、人工的に合成された繊維のことを指します。着物の世界では主にポリエステルが多く使われていますが、ナイロンやレーヨンなども含まれます。これらは石油などを原料として化学的に処理して作られた繊維であり、天然素材である正絹とは製造方法から大きく異なります。

化繊の最大の特徴は、その実用性にあります。水に強く、シワになりにくいため、自宅の洗濯機で洗えるものも多いのです。雨の日でも安心して着用できるという点は、日常的に着物を楽しみたい方にとって大きなメリットとなっています。また、虫食いの心配もないため、保管も比較的簡単です。

価格面でも化繊は正絹に比べて圧倒的に安価です。正絹の着物が数十万円するのに対し、化繊の着物は数万円程度から購入できるものも多くあります。このコストパフォーマンスの良さから、着物初心者や普段着として気軽に着たい方に人気があります。

一方で、正絹と化繊の大きな違いは風合いと着心地です。化繊は均一な繊維で作られているため、光沢が一律で深みに欠ける傾向があります。また、通気性が正絹に比べて劣るため、夏場は蒸れやすく、冬場は静電気が発生しやすいという欠点があります。

発色の良さも化繊の特徴の一つです。鮮やかな色を表現しやすく、特に若い世代向けの明るい色柄の着物によく使われています。しかし、その鮮やかさが時に安っぽく見えることもあり、フォーマルな場では正絹に劣る印象を与えることもあります。

近年は技術の進歩により、正絹に近い風合いを持つ高級化繊も登場しています。例えば、東レの「シルック」は絹の断面形状を模した三角断面の繊維を使用し、本物の絹に近い光沢と手触りを実現しています。このような高級化繊は、正絹と化繊の良いとこ取りをした素材として注目されています。

着用シーンについても違いがあります。正絹は結婚式や成人式などのフォーマルな場に適していますが、化繊は普段着やカジュアルな場での着用が一般的です。ただし、最近では高級化繊を使った振袖や訪問着なども増えており、TPOに合わせた選択肢が広がっています。

このように、化繊と正絹はそれぞれに長所と短所があり、どちらが優れているというものではありません。着用シーンや予算、お手入れのしやすさなどを考慮して、自分に合った素材を選ぶことが大切です。

正絹と化繊の手触りの違い

正絹と化繊の最も顕著な違いの一つが、手触りです。この違いは実際に触れてみると一目瞭然ですが、言葉で表現するのは難しいものがあります。しかし、両者の特徴を知っておくことで、着物選びの際の参考になるでしょう。

正絹の手触りは、しっとりとしてなめらかな感触が特徴です。指で触れると、まるで肌に吸い付くような柔らかさがあります。これは絹繊維が持つ天然のタンパク質成分によるもので、人間の肌との相性が非常に良いのです。また、正絹は適度な重みがあり、着用すると体にフィットして美しいシルエットを作り出します。

さらに、正絹には「絹鳴り」と呼ばれる独特の現象があります。生地同士をこすり合わせると「キュッキュッ」という摩擦音が生じるのです。この音は正絹特有のもので、化繊ではなかなか再現できません。絹鳴りを確認することは、正絹を見分ける一つの方法としても知られています。

一方、化繊の手触りは素材によって異なりますが、一般的にはややカサカサとした乾いた感触があります。ポリエステルは特に滑らかでツルツルしていることが多く、手に持った時の感覚も正絹とは明らかに違います。化繊は繊維が均一に作られているため、触感にも均一性があり、正絹のような複雑な触感は少ないのです。

熱伝導率の違いも手触りの感覚に影響します。正絹は熱伝導率が高いため、手で触れるとすぐに体温が伝わり、冷たさを感じにくいのが特徴です。これに対して化繊は熱伝導率が低く、触れた時に冷たく感じることが多いです。この違いは、生地を両手で挟んでみると顕著に表れます。正絹はすぐに温かみを感じるのに対し、化繊はなかなか温まりません。

着物を着用した時の感覚も大きく異なります。正絹は体温や湿度に応じて伸縮する性質があるため、着ていると次第に体に馴染んできます。一方、化繊は伸縮性が少なく、着始めの感覚とあまり変わらないことが多いです。また、長時間着用していると、化繊は通気性の低さから蒸れを感じやすくなります。

初心者が正絹と化繊を見分ける簡単な方法として、「燃焼テスト」があります。着物の目立たない部分から少量の糸を取り、火で燃やしてみるのです。正絹は髪の毛を燃やしたような独特の臭いがして、黒く燃えた後は指で触れると粉状になります。対して化繊は黒い煙を出して燃え、冷えると硬い塊になるという違いがあります。

このように、正絹と化繊は手触りだけでなく、様々な特性において違いがあります。どちらが良いというわけではなく、それぞれの特徴を理解した上で、用途や好みに合わせて選ぶことが大切です。実際に店頭で触れ比べてみることで、その違いをより実感できるでしょう。

着物の素材がわからない時の対処法

着物を譲り受けたり、古着屋で購入したりした際に、素材表示がなくて困ったことはありませんか?着物の素材がわからないと、お手入れの方法や着用できるシーンが判断できず、適切に扱えない悩みが生じます。そこで、着物の素材を見分けるための実践的な方法をご紹介します。

まず、着物の素材を判断する最も基本的な方法は「目視確認」です。正絹(絹100%)の着物は独特の上品な光沢を持っています。この光沢は角度によって変化し、奥行きのある美しさを放ちます。これは絹糸の断面が三角形をしているため、光を多層的に反射する性質があるからです。一方、化繊(ポリエステルなど)の着物は均一な光沢があり、やや人工的な印象を与えることが多いでしょう。

次に効果的なのは「触感チェック」です。手のひらで生地を優しく撫でてみましょう。正絹はしっとりとなめらかで、肌に吸い付くような感触があります。また、手で生地を挟むと、すぐに体温が伝わる特徴があります。これに対して化繊は、やや乾いたカサカサとした感触があり、熱伝導率が低いため冷たく感じることが多いです。

さらに「摩擦音テスト」も有効な方法です。正絹の生地同士をこすり合わせると「キュッキュッ」という独特の音(絹鳴り)が生じます。この音は正絹特有のもので、化繊ではなかなか再現できません。ただし、試す際は生地を傷めないよう、力を抜いて行うことが大切です。

仕立ての確認も重要な判断材料となります。正絹の着物は手縫いで仕立てられていることが多く、縫い目が表に出ないのが特徴です。一方、化繊の着物はミシン縫いが多く、表に縫い目が見えることがあります。縫製の丁寧さも素材の質を推測する手がかりになるでしょう。

どうしても判断がつかない場合は、「専門家への相談」という選択肢もあります。着物専門店や着物のクリーニング店では、経験豊富なスタッフが素材を見分けてくれることがあります。また、日本絹業検査協会などの専門機関では、科学的な検査方法で正確な素材判定を行っています。

最後の手段として「燃焼テスト」があります。これは着物の目立たない部分から少量の糸を取り、火で燃やして反応を見る方法です。正絹は髪の毛を燃やしたような独特の臭いがして、黒く燃えた後は指で触れると粉状になります。対して化繊は黒い煙を出して燃え、冷えると硬い塊になるという違いがあります。ただし、この方法は着物を傷めるため、どうしても他の方法で判断できない場合の最終手段として考えましょう。

実は着物の素材判断には、複数の方法を組み合わせることが重要です。一つの方法だけでは判断が難しい場合でも、いくつかの方法を試すことで、より確実に素材を見分けることができます。特に近年は技術の進歩により、正絹に近い風合いを持つ高級化繊も登場しているため、複合的な判断が必要になっています。

着物の素材がわかれば、適切なお手入れ方法や着用シーンを選ぶことができます。正絹であれば専門店でのクリーニングが必要ですし、化繊なら自宅での洗濯も可能です。また、フォーマルな場面には正絹が適している一方、雨の日のお出かけには化繊が向いているなど、用途に応じた着物選びができるようになります。

着物の素材を知ることは、その着物を長く大切に使い続けるための第一歩です。これらの方法を参考に、ぜひご自身の着物の素材を確認してみてください。素材の特性を理解することで、着物との付き合い方がより豊かになるはずです。

長襦袢の正絹とポリエステルの見分け方

長襦袢は着物の下に着る肌着のような役割を持つ衣装で、その素材選びは着心地に大きく影響します。正絹とポリエステル、どちらの長襦袢を選ぶべきか迷ったとき、まずはそれぞれの特徴と見分け方を知っておくことが大切です。

正絹の長襦袢とポリエステルの長襦袢を見分ける最も基本的な方法は「触感の違い」を確認することです。正絹の長襦袢は手に取ると、しっとりとした柔らかさがあり、肌に優しく馴染む感触があります。これは絹繊維が持つ天然のタンパク質成分によるもので、人間の肌との相性が非常に良いのです。一方、ポリエステルの長襦袢は触ると若干乾いた感じがあり、つるつるした表面が特徴的です。

また、「熱伝導率の違い」も重要な判断材料になります。正絹は熱伝導率が高いため、手で長襦袢を挟むとすぐに体温が伝わり、冷たさを感じにくいのが特徴です。これに対してポリエステルは熱伝導率が低く、触れた時に冷たく感じることが多いです。冬場に着用する際、この違いは体感温度に影響するため、寒さを感じやすい方は特に注意が必要でしょう。

「絹鳴り」と呼ばれる現象も見分けるポイントです。正絹の長襦袢は生地同士をこすり合わせると「キュッキュッ」という特徴的な音が生じます。この音はポリエステルの長襦袢では出ないか、出たとしても異なる音になります。静かな場所で試してみると、その違いがはっきりとわかるでしょう。

価格も大きな判断材料となります。一般的に正絹の長襦袢はポリエステルに比べて高価です。正絹の長襦袢は反物から仕立てる場合、数万円程度からが相場ですが、ポリエステルの長襦袢は既製品であれば数千円から購入できるものもあります。あまりにも安価な長襦袢が「正絹」と表示されている場合は、素材表示を疑ってみる必要があるかもしれません。

仕立て方にも違いがあります。正絹の長襦袢は多くの場合、反物から個人の体型に合わせて仕立てられるため、着心地が良く体にフィットします。一方、ポリエステルの長襦袢は既製品が多く、S・M・Lなどのサイズ展開となっています。そのため、体型によってはぴったりとフィットしない場合があります。

実際に着用した時の違いも顕著です。正絹の長襦袢は通気性が良く、汗をかいても蒸れにくいという特徴があります。夏場でも比較的快適に着用できるのは、絹の吸湿性と放湿性の高さによるものです。対してポリエステルの長襦袢は通気性が劣るため、暑い季節には蒸れを感じやすくなります。また、静電気が発生しやすいという特性もあり、特に乾燥する冬場は着物の裾がまとわりつくことがあります。

お手入れ方法の違いも重要なポイントです。正絹の長襦袢は水に弱く、基本的に専門店でのクリーニングが必要です。汗をかいた後はしっかり陰干しして、次回の着用までに十分乾かす必要があります。一方、ポリエステルの長襦袢は自宅で洗濯機を使って洗うことができ、シワになりにくいという大きなメリットがあります。頻繁に着物を着る方や、お手入れの手間を省きたい方にとっては、この点は非常に魅力的でしょう。

どうしても見分けがつかない場合の最終手段として「燃焼テスト」があります。長襦袢の目立たない部分から少量の糸を取り、火で燃やしてみると素材による違いがわかります。正絹は髪の毛を燃やしたような臭いがして黒く燃え、その灰は指で触れると粉々になります。ポリエステルは黒い煙を出して燃え、冷えると硬い塊になります。ただし、この方法は長襦袢を傷めるため、最終手段として考えるべきでしょう。

近年では「東レシルック」などの高級ポリエステル素材も登場し、見た目や触感が正絹に近づいています。そのため、素人判断では見分けるのが難しいケースも増えています。購入時には信頼できる呉服店で素材について確認することをおすすめします。

正絹とポリエステル、どちらが優れているというわけではなく、それぞれに長所と短所があります。着用シーンや予算、お手入れのしやすさなどを考慮して、自分に合った素材を選ぶことが大切です。例えば、フォーマルな場面や特別な日には正絹の長襦袢を、普段使いや雨の日には洗えるポリエステルの長襦袢を、というように使い分けるのも一つの方法です。

長襦袢の素材選びは、着物ライフをより快適に楽しむための重要なポイントです。それぞれの特徴を理解し、自分のライフスタイルに合った選択をしましょう。

着物の正絹と化繊を見分ける実践法

正絹を見分ける方法:燃やして確認

着物の素材を見分ける方法はいくつかありますが、最も確実な方法の一つが「燃焼テスト」です。この方法は、正絹と化繊を明確に区別できる科学的な根拠に基づいています。ただし、大切な着物を傷つけないよう、細心の注意を払って行う必要があります。

燃焼テストを行う際は、まず着物の目立たない部分から少量の糸を抜き取ります。反物であれば端の部分から、仕立て上がりの着物であれば裾の耳になっていない部分から1〜2本程度の糸を慎重に取り出しましょう。長めに取れると観察しやすいので、可能であれば2〜3cm程度確保できると理想的です。

次に、火の取り扱いに十分注意しながら、マッチやライターで糸に火をつけます。このとき、燃える様子と燃えた後の状態、そして発生する臭いを注意深く観察します。正絹の場合、火をつけると黒く燃え、自然に火が消えていく特徴があります。そして最も重要なのが、燃えた後の状態です。正絹は燃えると黒い灰状になり、指で軽くつぶすと粉々に崩れます。また、燃やした時の臭いは髪の毛を燃やしたような独特の臭いがします。これは絹がタンパク質でできているためです。

一方、ポリエステルなどの化繊は燃え方が全く異なります。化繊は火がつくと黒い煙を出しながら燃え続け、火が消えた後は硬い塊状になります。指でつぶそうとしても、正絹のように粉状にはならず、硬い小さな玉のままです。臭いも石油系の独特な臭いがします。

このような違いが生じる理由は、素材の化学的構造の違いにあります。正絹はタンパク質という有機物でできているため、燃えると炭化して粉状になります。対して化繊は石油由来の合成物質であるため、溶けて固まる性質があるのです。

ウールも正絹と似たような燃え方をしますが、臭いがより強烈で、正絹よりも不快な臭いがするため区別できます。また、木綿や麻などの植物繊維は、パッと明るく燃え、灰色の柔らかい灰が残ります。

燃焼テストは確実な方法ですが、着物を傷めることになるため、最終手段として考えるべきでしょう。まずは光沢や手触り、絹鳴りなどの非破壊的な方法で判断し、どうしても確信が持てない場合に限り、この方法を試すことをおすすめします。

また、近年は技術の進歩により、正絹に非常に近い風合いを持つ高級化繊も登場しています。例えば東レの「シルック」は、絹の断面形状を模した三角断面の繊維を使用しており、見た目や触感だけでは判断が難しいこともあります。そのような場合でも、燃焼テストを行えば明確な違いが現れるため、素材の判別に迷ったときの決め手となるでしょう。

このように、燃焼テストは着物の素材を見分ける上で非常に有効な方法ですが、実施する際は火の取り扱いに十分注意し、大切な着物を傷めないよう配慮することが大切です。

正絹の着物の値段の目安

正絹の着物を購入しようと思ったとき、「いったいいくらくらいするものなの?」と疑問に思う方は多いでしょう。実際、正絹の着物の価格帯は非常に幅広く、数万円から数百万円まで様々です。これから正絹の着物の値段の目安について、購入場所や着物の種類別に詳しく見ていきましょう。

まず、正絹の着物の価格は、購入する場所によって大きく異なります。デパートで購入する場合、正絹の着物は20万円から500万円程度が相場です。特に手描きの着物を選びたい場合は、100万円を超えるものがほとんどです。一方、着物専門店や呉服店では、20万円から200万円程度が相場となっています。同じ着物でも店舗によって価格が異なるのは、仕入れルートや店舗の方針によるものです。歴史の長い老舗の呉服店では、独自のルートを活用して比較的リーズナブルな価格で提供していることもあります。

着物取り扱いのチェーン店では、さらにリーズナブルな価格帯となり、10万円から20万円程度で正絹の着物を購入できることもあります。ただし、この価格帯では型染めのものが中心となり、手描きや手挿しの高級品を求める方には物足りなく感じるかもしれません。

次に、着物の種類別に見ていきましょう。一般的な小紋や紬などのカジュアルな着物であれば、反物で3万円から10万円程度、仕立て上がりで5万円から15万円程度が相場です。一方、訪問着や付下げなどのセミフォーマルな着物になると、反物で10万円から30万円程度、仕立て上がりで15万円から40万円程度となります。さらに、振袖や留袖などのフォーマルな着物は、反物で30万円から100万円以上、仕立て上がりで50万円から150万円以上することも珍しくありません。

また、同じ種類の着物でも、染めや織りの技法、作家性などによって価格は大きく変動します。例えば、友禅染めの中でも、手描き友禅は型友禅よりも高価です。また、伝統工芸品に指定されている織物、例えば結城紬や大島紬などは、その希少性と手間のかかる製法から、一般的な着物よりも高価になる傾向があります。

正絹の着物を購入する際には、反物代だけでなく、仕立て代や小物代も考慮する必要があります。仕立て代は手縫いか機械縫いかによっても異なりますが、一般的に3万円から10万円程度かかります。また、帯や長襦袢、帯締め、帯揚げなどの小物も必要となるため、トータルでの予算を考えることが大切です。

近年では、オンラインショップやリサイクル着物店でも正絹の着物を購入することができます。特にリサイクル着物は、状態の良いものであれば数万円程度で購入できることもあり、初めて正絹の着物を購入する方にはおすすめの選択肢です。

このように、正絹の着物の価格は非常に幅広いですが、購入目的や予算に合わせて選ぶことができます。高価な着物は確かに魅力的ですが、まずは自分の生活スタイルや着用頻度に合った価格帯の着物を選ぶことが大切です。また、正絹の着物は適切に手入れをすれば何十年も着用できるため、長い目で見れば決して高い買い物ではないかもしれません。

着物の正絹(しょうけん)の読み方

「正絹」という言葉を初めて目にした方は、どう読むべきか迷うことでしょう。結論から言うと、「正絹」は「しょうけん」と読みます。「正」は「しょう」、「絹」は「けん」と読むのです。一見すると「まさぎぬ」や「せいきぬ」と読みそうですが、着物の世界では「しょうけん」が正しい読み方です。

「絹」という漢字は、通常「きぬ」と読みますが、複合語になると「けん」と読むことがあります。例えば、「本絹(ほんけん)」や「純絹(じゅんけん)」なども同様です。これは日本語の音読みと訓読みの違いによるもので、「絹」の音読みが「けん」、訓読みが「きぬ」となっています。着物の専門用語では、このような音読みが使われることが多いのです。

「正絹」という言葉の意味は、その字の通り「正しい絹」、つまり100%純粋な絹のことを指します。蚕(かいこ)の繭から取れる天然繊維のみで作られた生地のことで、混じりけのない本物の絹という意味が込められています。着物の世界では、この正絹が最高級の素材として扱われてきました。

実は「正絹」という言葉を知らない方も増えています。ある七五三の写真館での会話では、「ショーケンという着物だと追加料金になる」と言われて、「ショーケンって何?着物のブランド?」と疑問に思う若いお母さんたちがいたというエピソードもあります。着物文化が日常から遠ざかりつつある現代では、こうした基本的な用語さえも認知されなくなってきているのです。

正絹の着物は、その美しい光沢と肌触りの良さから、特別な場面で着用されることが多いです。成人式の振袖や結婚式の留袖など、人生の節目に着る晴れ着には、多くの場合正絹が使われます。また、茶道や華道などの伝統文化を学ぶ際にも、正絹の着物が好まれることが多いです。

正絹の着物は、ポリエステルなどの化学繊維で作られた着物と比べると高価ですが、その価値は十分にあります。正絹は通気性や保温性に優れており、季節を問わず快適に着用できます。また、適切に手入れをすれば何十年も美しさを保つことができるため、代々受け継がれる家宝となることも珍しくありません。

「正絹」という言葉は、着物を購入する際や着物について話す際に頻繁に出てくる言葉です。着物に興味を持ち始めた方は、ぜひこの基本的な用語を覚えておきましょう。正しい知識を持つことで、着物の世界をより深く楽しむことができるようになります。

また、「正絹」という言葉を知ることは、単に読み方を覚えるだけでなく、日本の伝統文化や繊維産業の歴史に触れるきっかけにもなります。日本の絹織物の歴史は古く、正絹の着物は日本の美意識や技術の結晶とも言えるものです。そうした背景を知ることで、着物をより深く愛でることができるでしょう。

このように、「正絹(しょうけん)」は着物の素材を表す基本的な言葉であり、着物文化を理解する上で欠かせない知識の一つです。着物に興味を持ち始めた方は、まずこの言葉の読み方と意味を覚えておくと良いでしょう。

正絹の着物の洗濯方法と注意点

正絹の着物は美しい光沢と風合いを持つ高級素材ですが、その繊細さゆえにお手入れには特別な注意が必要です。一般的に「正絹は洗えない」と思われがちですが、実は適切な方法を用いれば自宅でのお手入れも可能です。ただし、専門家に任せるのが最も安全な選択肢であることは覚えておきましょう。

まず、正絹の着物を自宅で洗う場合の基本的な方法についてご説明します。最も安全なのは「つけ置き洗い」です。洗面器やバスタブに30℃程度のぬるま湯を張り、シルク専用の中性洗剤を溶かします。このとき、一般的な衣類用洗剤は絹を傷める恐れがあるため、必ずシルク専用のものを使用してください。着物を広げずに優しく折りたたんだ状態で30分ほどつけ置きし、押し洗いします。ゴシゴシと擦ると繊維が傷むため、あくまで優しく押すように洗うことが大切です。

すすぎは非常に重要なプロセスです。洗剤が残ると変色や劣化の原因となるため、2〜3回に分けて丁寧にすすぎましょう。最後のすすぎ水には酢を少量加えると、絹本来の光沢が戻り、色落ちも防止できます。すすぎ終わったら、タオルで挟むようにして水気を取り、形を整えて陰干しします。

この方法は単衣の着物に適していますが、袷(あわせ)の着物は構造が複雑なため、自宅での洗濯はさらに難しくなります。裏地と表地の収縮率が異なると、仕立て直しが必要になるほど形が崩れることもあります。そのため、袷の正絹着物は専門店でのクリーニングをおすすめします。

また、正絹の着物を洗う際には、いくつかの重要な注意点があります。まず、染め方によっては水に弱いものがあり、特に友禅染めや刺繍が施された着物は色落ちや柄の崩れが生じやすいです。また、汗じみや黄ばみが進行した着物は、素人の手当てでは完全に除去できないことが多いため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

正絹の着物を長く美しく保つためには、「洗わない工夫」も重要です。着用後は風通しの良い場所で陰干しし、汗や汚れを乾かします。汚れが気になる場合は、部分的にシルク用洗剤を薄めた液で優しく拭き取る方法もあります。また、定期的な「虫干し」も大切で、年に2〜3回、風通しの良い日陰で数時間干すことで、湿気やカビを防ぎます。

近年では、自宅で洗える正絹着物も登場しています。これらは特殊な加工が施されており、取扱説明書に従えば比較的安全に洗濯できます。ただし、加工されていても正絹の繊細さは変わらないため、通常の衣類よりは慎重に扱う必要があります。

もし着物に目立つシミや汚れがついてしまった場合は、無理に自分で落とそうとせず、専門のクリーニング店に相談することをおすすめします。特に高価な着物や大切な着物は、プロの技術で適切に処理してもらうことで、長く美しい状態を保つことができます。

正絹の着物は適切なお手入れをすることで、何十年も美しさを保ち、次の世代に受け継ぐことも可能です。日頃からの丁寧な取り扱いと、必要に応じた専門家のケアを組み合わせることで、大切な着物を長く愛用していきましょう。

化繊の着物のメリットとデメリット

化繊の着物は、ポリエステルやナイロンなどの合成繊維で作られた着物のことを指します。かつては「安っぽい」というイメージがありましたが、技術の進歩により品質が向上し、現在では多くの方に選ばれるようになりました。ここでは、化繊の着物の具体的なメリットとデメリットを詳しく解説します。

化繊の着物の最大のメリットは、何といってもお手入れのしやすさです。多くの化繊着物は自宅の洗濯機で洗うことができます。洗濯表示を確認し、おしゃれ着用の洗剤を使用すれば、クリーニング店に出す手間やコストを大幅に削減できます。また、水に強いという特性から、雨の日に着ても安心です。正絹のように水シミができる心配がなく、急な雨でも慌てずに済みます。

価格面でも化繊は大きなメリットがあります。正絹の着物が数十万円するのに対し、化繊の着物は数万円から購入できるものが多くあります。特に着物初心者や、頻繁に着物を着る機会がない方にとっては、気軽に始められる価格帯であることが魅力です。また、既製品として販売されていることが多いため、反物から仕立てる手間も省けます。

耐久性の高さも化繊の特徴です。虫食いの心配がなく、日光による色あせも正絹に比べて少ないため、保管も比較的簡単です。シワになりにくい性質もあり、長時間着用しても美しいシルエットを保ちやすいという利点があります。

一方で、化繊の着物にはいくつかのデメリットも存在します。最も顕著なのは通気性の問題です。化繊は天然繊維に比べて通気性が劣るため、特に夏場は蒸れやすく不快感を感じることがあります。また、吸湿性も低いため、汗をかいた際に肌にまとわりつきやすいという欠点があります。

静電気が発生しやすいのも化繊の特徴です。特に乾燥する冬場は、歩くたびに静電気が起こり、着物の裾が足にまとわりついたり、パチパチと音がしたりすることがあります。これを防ぐには、静電気防止スプレーを使用するか、肌着に綿素材を選ぶなどの工夫が必要です。

また、化繊は滑りやすい素材のため、着付けが難しいという側面もあります。帯が緩みやすく、長時間着ていると着崩れしやすい傾向があります。特に初心者の方は、着付け教室などで正しい着付け方法を学ぶことをおすすめします。

化繊の着物は、その素材の特性から保温性も正絹に比べて低いです。冬場に着用する際は、暖かい肌着を選んだり、コートを着用するなどの対策が必要になります。逆に、熱がこもりやすい性質から、夏場は暑く感じることがあります。

近年では、東レの「シルック」や「セオアルファ」など、正絹に近い風合いや機能性を持つ高級化繊も開発されています。これらは従来の化繊の欠点を改良し、正絹の良さと化繊の実用性を兼ね備えた素材として注目されています。例えば、シルックは絹の断面形状を模した三角断面の繊維を使用し、本物の絹に近い光沢と手触りを実現しています。

化繊の着物を選ぶ際は、用途や着用シーンに合わせて検討することが大切です。カジュアルな普段着や雨の日の外出、頻繁に着用する機会がある場合は化繊の実用性が活きてきます。一方で、特別な行事や改まった場では、素材の質感や風合いにこだわった高級化繊や正絹を選ぶとよいでしょう。

このように、化繊の着物には多くのメリットとデメリットがありますが、自分のライフスタイルや予算、着用シーンに合わせて適切に選ぶことで、着物ライフをより快適に、そして気軽に楽しむことができます。

着物の正絹と化繊を見分ける方法の総括

- 正絹は「しょうけん」と読み、蚕の繭から採取された100%絹糸で織られた生地である

- 正絹は角度によって変化する上品な光沢を持ち、奥行きのある美しさが特徴である

- 化繊は均一な光沢があり、やや人工的な印象を与えることが多い

- 正絹はしっとりとした肌触りで、肌に吸い付くような柔らかさがある

- 化繊はややカサカサとした乾いた感触があり、ツルツルしている

- 正絹は熱伝導率が高く、手で触れるとすぐに体温が伝わる

- 化繊は熱伝導率が低く、触れた時に冷たく感じることが多い

- 正絹は生地同士をこすり合わせると「キュッキュッ」という絹鳴りの音がする

- 正絹の着物は手縫いで仕立てられることが多く、縫い目が表に出ない

- 化繊の着物はミシン縫いが多く、表に縫い目が見えることがある

- 燃焼テストでは正絹は黒く燃え、髪の毛を燃やしたような臭いがして、灰は粉状になる

- 化繊は燃やすと黒い煙を出し、冷えると硬い塊になる

- 正絹は水に弱く専門店でのクリーニングが必要だが、化繊は自宅で洗濯可能である

- 正絹は通気性が良く、汗をかいても蒸れにくいが、化繊は通気性が劣る

- 正絹は高価だが長持ちし、化繊は比較的安価で実用的である